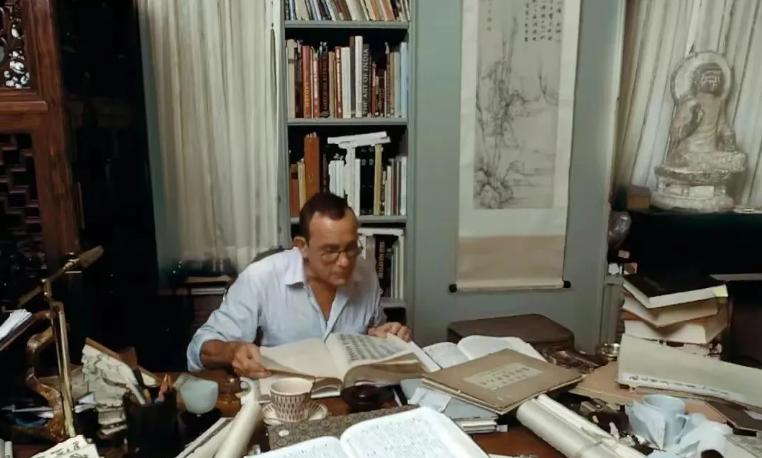

1997年,一个美国人,走进了马未都的“观复博物馆”,绕了一圈后,突然对马未都说:“我想买走你的全部藏品,你愿意出售吗?价格不是问题!” 马未都一愣:“我的东西不能卖!”那人说:“是我的价格不够高吗?” 马未都接下来的一句话,却让他哑口无言。 纽约曼哈顿出生的犹太小伙安思远四岁那年得到一张中国邮票,谁也没想到这张小纸片竟改变了他的人生轨迹。 这个金发碧眼的洋人后来成了全球闻名的"中国古董教父",连北京观复博物馆创办人马未都都把他当成偶像。 二十世纪八十年代,马未都还是个初出茅庐的收藏爱好者。 有回跟着朋友去纽约第五大道参观安思远的私人住所,刚跨进门就傻眼了。 这哪是普通住宅啊,分明是活生生的艺术殿堂——地上铺着清代宫廷用的绣花地毯,条案上摆着唐朝石刻菩萨像,门边上立着两人高的唐代陶俑,墙上挂着明代文徵明的字画,角落里还摞着齐白石、傅抱石的山水画。 最绝的是这些价值连城的古董不是锁在玻璃柜里,而是像普通家具那样摆在生活空间里。安思远有句名言:"要是没打算和这些物件日夜相伴,干脆别碰收藏这行当。" 安思远搞收藏有自己的一套。 他二十来岁就在纽约开古董店,专门倒腾中国老物件。据说他家里二十二个房间全塞满了宝贝,随便抽件东西都够普通人吃几辈子。 2000年他主动把五代时期王处直墓的彩绘武士石刻送还中国,这事儿在《中国文物报》上还登过整版报道。过了两年又把西周青铜器"归父敦"也捐了,这些举动让他在中国收藏圈赢得不少好感。 马未都这边也没闲着,靠着在北京潘家园捡漏的本事,慢慢攒下不少好东西。 后来他在北京开了观复博物馆,专门展示自己收来的明清家具、瓷器杂项。 没想到有天安思远真找上门来,把馆里展品挨个看遍后,张口就要打包买下全部藏品,还说不差钱。 马未都当场就摆手拒绝,说这些老祖宗留下的东西不能往外流。安思远开始以为对方嫌钱少,后来听明白是家国情怀的事儿,也就没再坚持。 这俩人的交情挺有意思。安思远比马未都大二十多岁,按理说是前辈,可马未都守着自家宝贝那股子倔劲儿倒让老安挺佩服。 后来安思远晚年处理藏品时搞了个拍卖会,有意思的是有幅他在潘家园买的赝品字画,明知是假货还是拍出三百万高价。 这事《收藏》杂志专门分析过,说大家掏钱买的是安思远这块金字招牌,东西真假反倒其次了。 马未都从安思远身上悟出个道理:古董这东西生不带来死不带去,与其攥在手里当传家宝,不如让更多人看见。 后来他立下遗嘱要把观复博物馆捐给社会,这事在央视《面对面》节目里说过。现在观复在全国开了好几家分馆,展品轮流换着摆,老百姓花几十块门票就能近距离看明清黄花梨家具,这在过去根本不敢想。 安思远这辈子没娶妻生子,最后几年住在纽约公寓里,身边就剩几件特别钟爱的老物件。 2014年他走后,苏富比拍卖行帮他办了六场专场拍卖,清出去的古董总价超过八千万美元。 不过最让中国人记得的还是他送回来的那几件国宝,这事国家文物局官网上现在还能查到档案记录。 回头看看这两位收藏家的故事,一个洋人把中国古董当命根子,一个中国人拼了命守住文化根脉。 古董收藏这事儿,有人图利有人图名,可真正能在历史长河里留下印记的,还得是那份把文化传承当己任的赤子之心。 信息来源: 1. 国家文物局官方网站关于王处直墓石刻回归记录 2. 中央电视台《面对面》栏目对马未都的专访内容 3. 《中国文物报》2000年关于安思远捐赠文物的报道 4. 苏富比拍卖行2015年安思远专场拍卖会公告 5. 《收藏》杂志2014年对安思远藏品的专题分析