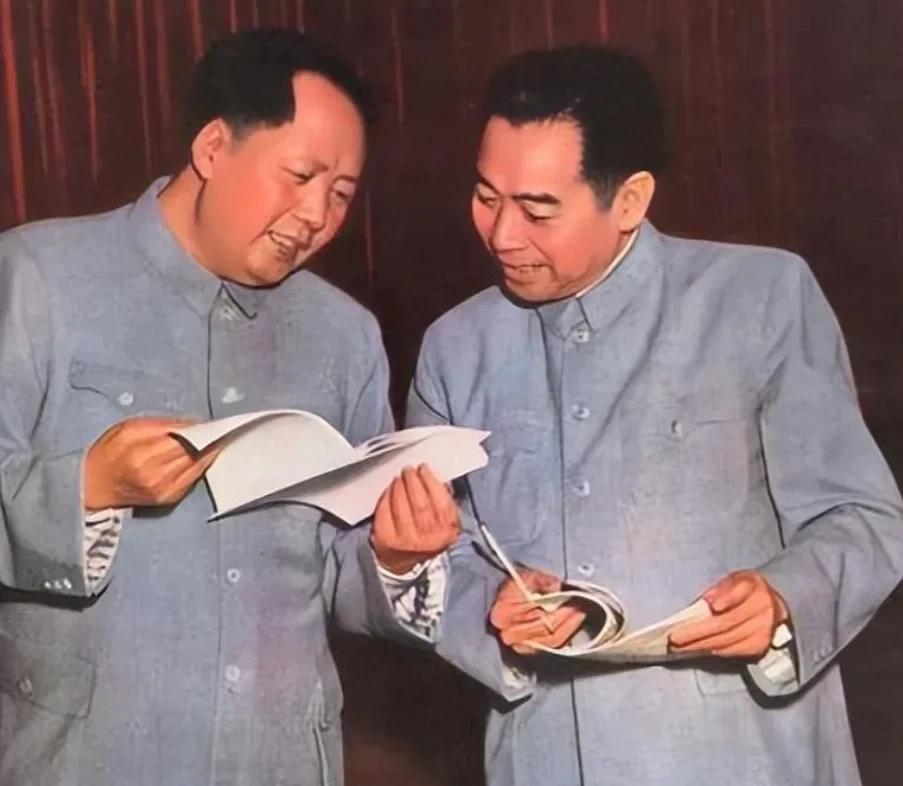

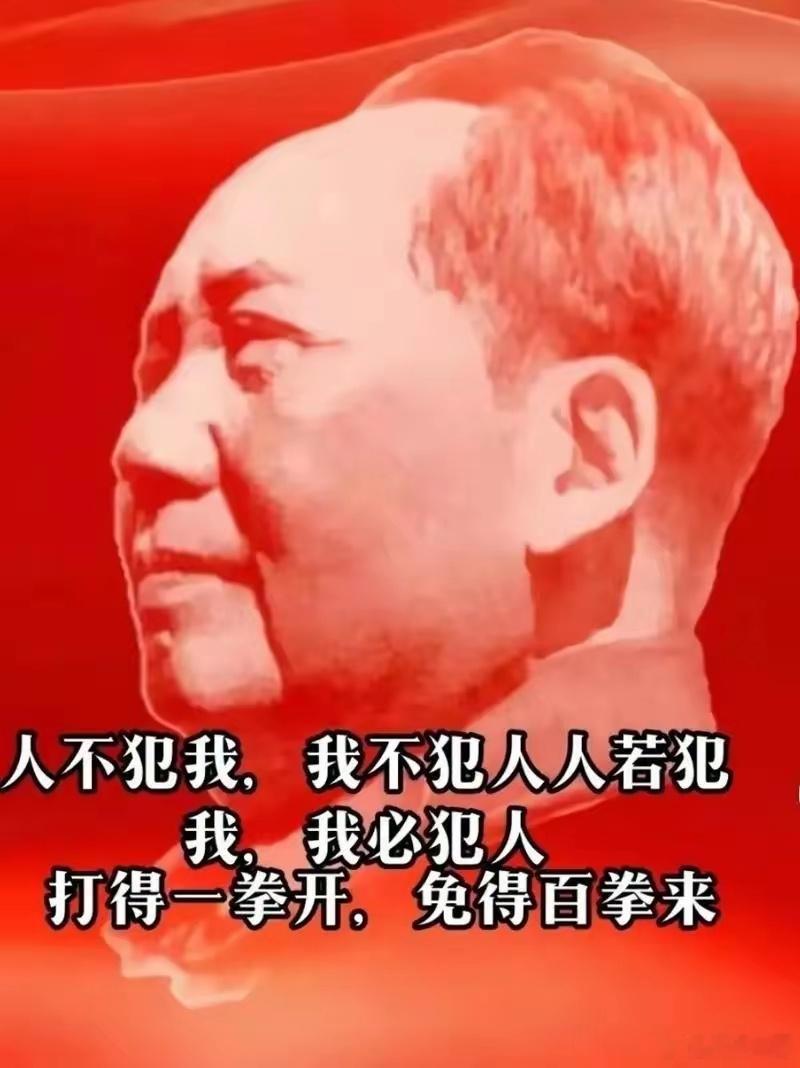

1969年,周总理叫醒正在休息的毛主席:“主席,苏联打我们了!”毛主席闻言瞬间清醒,略加思索后,霸气地说道:“我国的领土上绝不允许他们放肆,打回去!” 1969年3月,珍宝岛的冰面上,苏联坦克的轰鸣声如雷霆滚滚,中国边防战士紧握钢枪,目光如炬。乌苏里江的寒风刺骨,江面下的暗流却比风更冷——中苏边境的紧张气氛已到一触即发的地步。就在这一刻,远在北京的中南海,一场决定国家命运的风暴正在酝酿。 究竟是什么,让这片不起眼的小岛成为大国博弈的焦点?苏联的坦克为何敢踏上中国领土?更大的危机又隐藏在何处? 珍宝岛,位于黑龙江乌苏里江主航道中国一侧,面积不过0.74平方公里,却因1860年《中俄北京条约》引发的边界争议,成为中苏冲突的导火索。1960年代,中苏关系因意识形态分歧和地缘政治博弈急剧恶化。苏联在中苏边境陈兵百万,频繁挑衅,试图以“老大哥”姿态压服中国。而珍宝岛,恰是双方角力的前沿。 1969年3月2日,苏联边防军悍然入侵珍宝岛,枪声撕裂了江面的寂静。中国边防部队迅速反击,战斗异常惨烈。冰天雪地中,中国战士以简陋的装备对抗苏军坦克和重火力,凭借灵活的战术和顽强的意志,成功击退敌人。据史料记载,此役中方伤亡数十人,苏军损失更为惨重,珍宝岛主权得以捍卫。 但这只是风暴的开始。珍宝岛的枪声不仅震慑了入侵者,也将中苏矛盾推向了核战的边缘。苏联高层震怒,勃列日涅夫甚至考虑动用核武器,对中国实施“外科手术式打击”。这一消息,通过一条意想不到的渠道,传到了中国最高领导层的案头。 8月28日深夜,中南海的灯光依旧昏黄。周恩来总理手持一份《华盛顿明星报》,脚步匆匆地走进毛泽东的房间。房间内,毛泽东正在小憩,桌上摊开的地图上,珍宝岛的位置被重重圈出。周恩来低声唤道:“主席,苏联要对我们动核武了!”这句沉重的话,如惊雷炸响。 《华盛顿明星报》披露了一条惊天消息:苏联正向美国试探,计划对中国实施核打击,并希望美国保持中立。消息的源头,竟是美国总统尼克松的“有意泄露”。尼克松深知,中苏交恶是美国拉拢中国的绝佳机会。他通过媒体放风,既警告中国,也向苏联施压。 毛泽东闻言,目光如炬。他缓缓起身,走到地图前,凝视珍宝岛,沉声道:“我国的领土,绝不允许他们放肆!打回去!”这句话,掷地有声,不仅是对珍宝岛战斗的回应,更是对苏联核威胁的强硬表态。随即,他召集周恩来、朱德、叶剑英等领导人,召开紧急会议。 会议室内,气氛凝重。朱德,这位红军之父,面容沉稳。他的目光仿佛穿越了井冈山的烽火,回到1928年与毛泽东会师的岁月。朱德深知,珍宝岛的胜利离不开战术的精准与战士的血性。他提议加强边境兵力部署,巩固防线,同时做好长期作战准备。 叶剑英则以敏锐的战略眼光,分析了苏联的意图。他回忆起长征途中截获张国焘密电的往事,强调情报的重要性:“苏联的核威胁未必是真,但我们必须做最坏的打算。”他建议中央领导分散撤离北京,确保国家命脉不因突发事件中断。 在两位元帅的协助下,毛泽东果断下令:全军进入临战状态,边境部队增援珍宝岛;中央领导分赴各地,指挥抗敌;外交上,周恩来通过隐秘渠道向美苏传递信号——中国不惧核战,若苏联胆敢妄动,中方将不惜一切代价反击,甚至“搬到苏联去打”!这句看似天马行空的豪言,实则展现了中国领导人的战略自信。 珍宝岛事件不仅是军事上的较量,更是外交上的惊心动魄。周恩来以高超的外交手腕,将危机转化为机遇。他通过与美国的外交沟通,巧妙利用《美苏限制战略核武器条约》的约束力,迫使美国明确表态:若苏联对中国使用核武,美国将实施核报复。这一表态,让苏联投鼠忌器。 与此同时,珍宝岛的胜利极大振奋了国内士气。全国上下掀起“深挖洞、广积粮、不称霸”的战备热潮,人民防空工程如火如荼展开。毛泽东在一次讲话中强调:“我们的胜利靠的是人的意志,不是武器!”这句掷地有声的话,激励了无数人 珍宝岛的枪声渐渐平息,核战的阴云也在外交与军事的双重压力下消散。苏联最终放弃了核打击的冒险计划,中苏边境恢复了脆弱的平静。 珍宝岛的冰雪,记录了中国军人的热血;中南海的灯光,照亮了领袖们的智慧。1969年的危机,不仅捍卫了祖国的尊严,更让中国在国际舞台上站得更稳。毛主席、周总理、朱德、叶剑英,他们的决断与担当,书写了中华民族自立自强的篇章。 珍宝岛事件后,中国加速了军事现代化,核武器研发进入新阶段。1970年,“东风-2”导弹试射成功,标志着中国具备了初步的核反击能力。此外,事件促使中国提出“一条线、一大片”的外交战略,与美、日、欧等国结成准联盟,共同遏制苏联扩张。这些举措,为中国赢得了几十年的和平发展期。