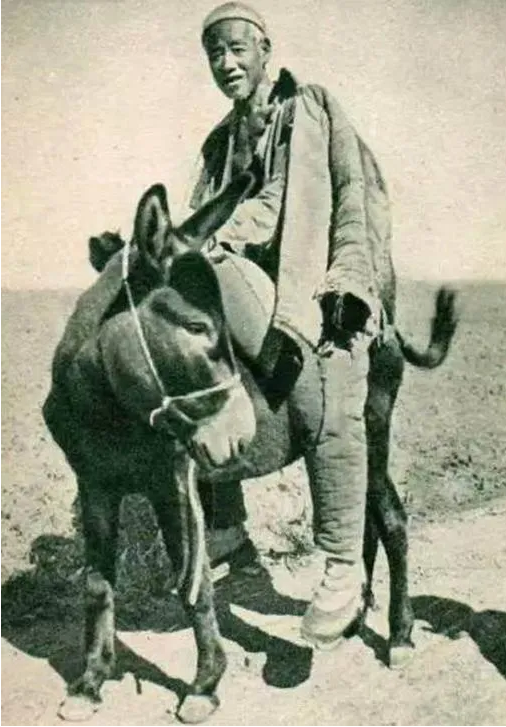

1943年,冀东300名八路军被鬼子包围,一名老者从驴背上跳下来,手拿一把“英七七”步枪,三步并作两步找到制高点,伏身射击,第一枪打死鬼子指挥官,第二枪打死鬼子拿旗手,第三枪把两名排一起的鬼子击毙…… 裴天来,1890年生于河北省的一个农家,自幼体验了贫苦与艰难。他的家境不富裕,冬季尤为严酷,经常靠父亲打猎为生。年幼的裴天来在这种环境中培养出了卓越的射击技巧。1930年,因生计所迫,裴天来不得不出门到富户家中当护院。这一职业让他在随后的年代中发挥出其非凡的枪法,保护了许多人免受土匪的骚扰。 随着冬日的严寒逐渐笼罩河北平原,1942年底,日军的铁蹄再次踏入了冀中地区,进行所谓的“扫荡”。紧绷的战局使得每一位八路军战士的神经都如弦上箭,随时准备发射。在这样的背景下,裴天来,一位已经年过半百的老兵,通过他的老战友刘守仁的介绍,踏上了抗日的征途。 刘守仁与裴天来在一个寒风凛冽的夜晚,围坐在宋仲斌家的炕上,谋划着未来的行动。宋仲斌,作为当地的开明地主,也是抗日民兵的秘密支持者,他提供的物资是八路军赖以生存的重要来源。刘守仁轻声细语地对裴天来说,“二哥,咱们这抗日的路上,少不了你的一杆好枪。” 裴天来沉默片刻,点头应允。他深知自己的加入,不仅是为了振兴民族精神,更是要用他的枪口,为抗战贡献力量。随后,他正式加入了八路军,被分配到一个以游击战为主的小分队。 1943年初的某个清晨,日军一个加强连沿着村庄悄悄逼近,意图消灭这个据点。太阳刚刚爬上地平线,晨雾还未完全散去,覆盖在冰冻的土地上,给日军的行动提供了掩护。裴天来,这时被分配到一个制高点,手持他那把赫赫有名的“英七七”步枪,他的眼睛透过老花镜凝视着薄雾中的敌影。 突然,一队日军出现在他的视线中,他们警惕地四处张望,似乎感觉到了什么不对劲。裴天来屏息凝气,等待最佳射击时机。首先映入他瞄准镜的是一名日军旗手,这是日军小队中的核心,负责信号传递。裴天来稳稳地扣动扳机,子弹划破寒冷的空气,精准地命中了旗手的胸膛,日军旗帜瞬间坠地。 此枪响起的一瞬间,日军的队形陷入短暂的混乱,裴天来没有浪费这难得的机会。他迅速调整枪口,又是两声枪响,两名日军士兵应声倒地。裴天来的射击如同他年轻时猎取猎物一般准确无误。 尽管敌人数量众多,但裴天来的存在如同一柄利剑,深深地刺入了敌人的心脏。日军指挥官意识到了威胁的所在,开始指挥兵力对裴天来的位置进行压制射击。子弹如雨点般落在裴天来的藏身之处,他被迫多次转移位置,利用地形的掩护,继续进行着游击战术。 随着战斗的进程深入,裴天来的子弹箱逐渐见底,环顾四周,他意识到这可能是最后的对峙。隆冬的寒风夹杂着火药的味道,硝烟在空中弥漫。每一发子弹的轨迹,都承载着他对胜利的渴望与对生命的敬畏。他深知,每一次扣动扳机都必须确保能够取得最大的战果。在这最后的冲突中,他的精准射击再次得以展示,五颗子弹发出,四个敌命归西,只留下一个空洞的弹匣和一颗未达目标的孤弹。 战斗的余烬未冷,裴天来独自坐在战场一角的石块上,身边是被他精准击落的敌人,及其遗落的武器。他轻轻摇头,对于那最后一发未能命中的子弹感到惋惜,但内心更多的是对战争残酷的沉思。这场小规模但激烈的战斗,最终以日军的撤退而告终,他的行为无疑为八路军赢得了宝贵的时间和士气。 这场战斗不仅证明了裴天来的射击技艺,更将他在八路军中的地位推至一个新的高度。他那准确的瞄准和果断的扣扳,成了部队中传唱的英雄行为。随着时间的推移,裴天来继续参与了更多的战斗,每一场战斗都巧妙地利用了他的狙击技巧来扰乱和削弱敌军的战力。 1945年春,裴天来参与策划了一场重要的伏击行动,这一行动的目的是诱使日军进入一个预设的杀戮场。夜幕低垂,裴天来和他的战友们在一片林间空地上布置好了陷阱。他们使用极少的资源,创造了一系列的伪装和障碍,旨在使日军一旦进入,就陷入困境。 随着敌军踏入伏击圈,裴天来如同猎豹般敏捷地从隐藏位置出击,他的枪口一次次精准地找到目标,每一发子弹都造成了致命的打击。激烈的战斗中,他几乎不曾移动,只是在寻找更好的射击角度,确保每一次射击都能够最大限度地削弱敌人的战斗力。 伤愈后的裴天来,本可以选择安享晚年,但当得知宋家即将遭受日伪军的围攻时,他毫不犹豫地选择再次拿起武器。那一日,当日伪军包围宋家,要求交出裴天来时,他站出来保护了宋家人及其他抗日人士。他的英勇举动使得宋家的许多人得以撤离,但自己却被敌人俘获。 裴天来最终未能幸免于难,英勇就义。他的牺牲不仅是为了宋家,更是为了那些依然在抗战火线上奋斗的战友们。他的事迹在抗日战争的历史中留下了不可磨灭的印记,成为了一段传奇,一位真正的英雄。