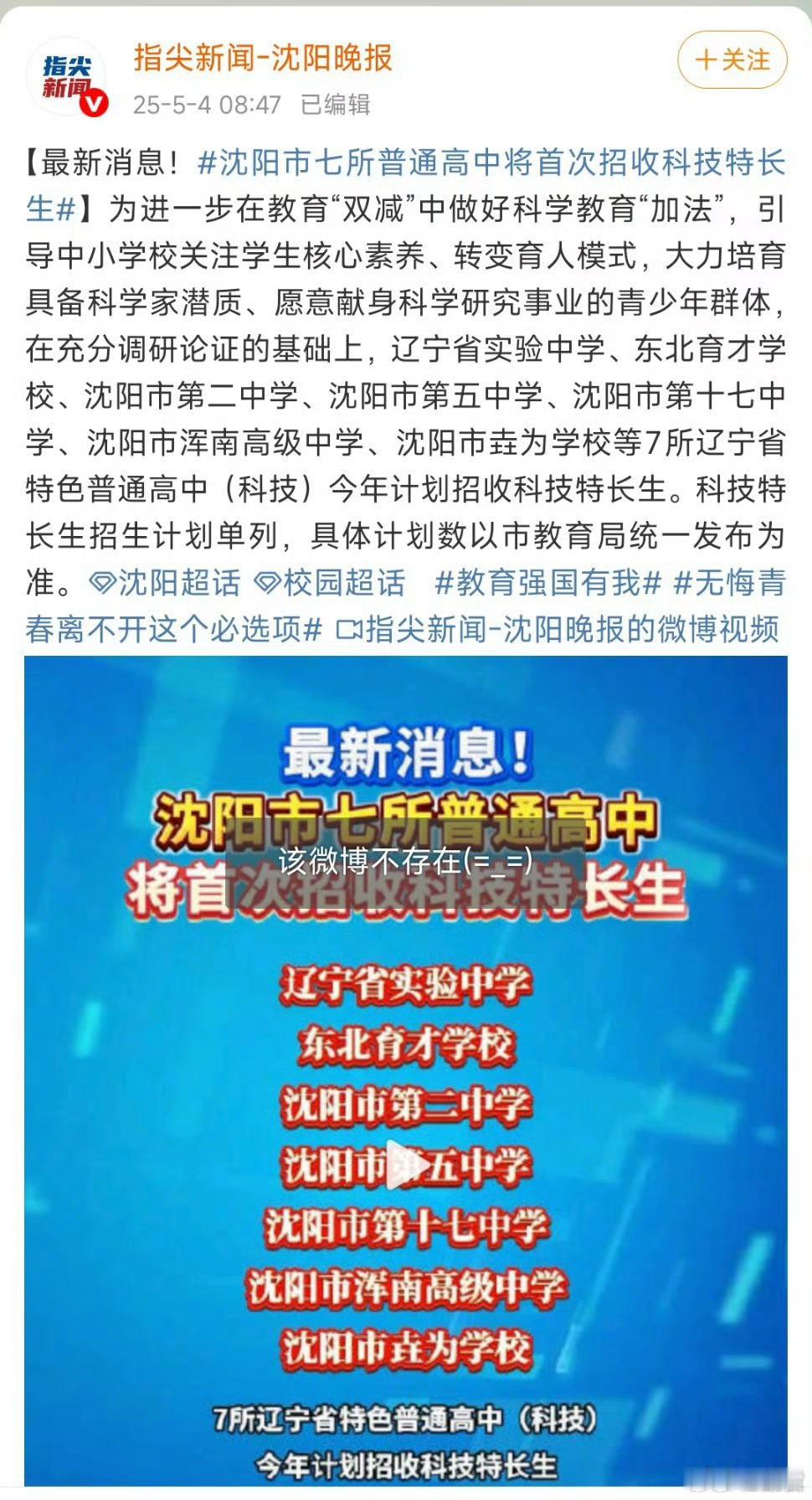

沈阳市七所普通高中将首次招收科技特长生体育特长生、文艺特长生、医学特长生之后,科技特长生来了。支持青少年科创,从娃娃抓起!但沈阳需要汲取经验与教训,保障公开!帖一个我五年前的评论:“知识可以传承,但绝不可繁殖”,希望别招一批协和4+4这样有一串亲戚和导师并联的董袭莹们,还有招来一批李红良、段书凯、陈勇彬、曾小勤们!

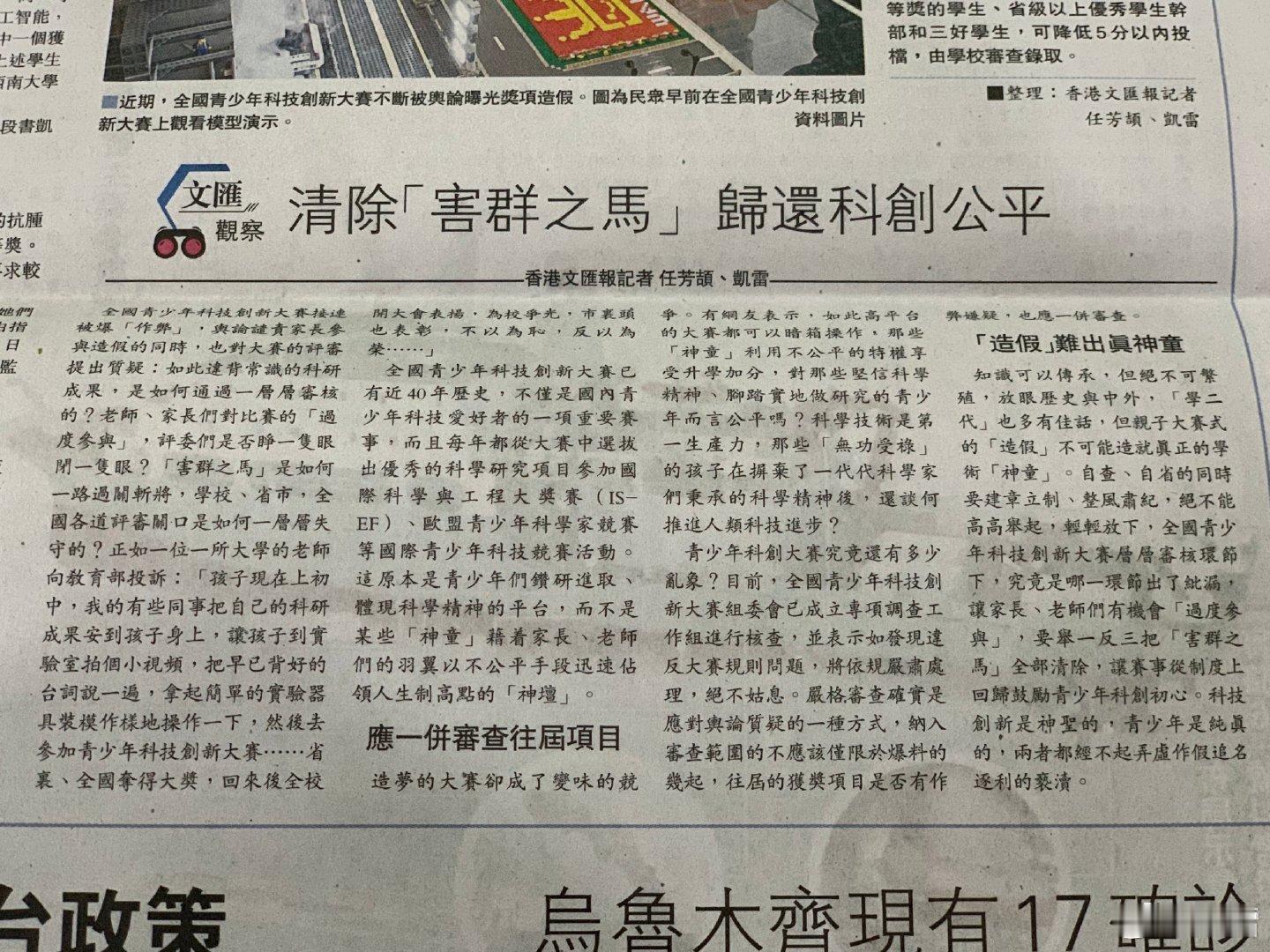

全国青少年科技创新大赛“神童”丑闻频出,我们写的一个评论:知识可以传承,但绝不可繁殖,放眼历史与中外,“学二代”也多有佳话,但亲子大赛式的“造假”不可能造就真正的学术“神童”。自查、自省的同时要建章立制、整风肃纪,绝不能高高举起,轻轻放下。

文汇观察:鼓励青少年科创 清除害群之马

一,34届三等奖,《C10orf67在结直肠癌发生发展中的功能与机制研究》。作者:昆明市盘龙区盘龙小学陈灵石。其父亲:中科院昆明动物所研究院研究员陈勇彬

二,33届三等。《茶多酚的抗肿瘤实验研究》。作者:华中科技大学附小学生。其父亲:武汉大学基础医学院院长李红良。

三,一等奖,《用蛋清做个元器件——柔性忆阻器及交叉阵列的研究与制备》,作者段皓严,西南大学附中学生。其父亲:西南大学人工智能学院院长段书凯。连续三年夺大奖。

四,34届一等奖,《基于同步辐射技术对提高镁合金硬度的热处理过程的研究》,作者广东东莞高中学生曾姓学生。疑似关联:上海交通大学材料科学与工程学院副院长曾小勤

香港文汇报讯(记者 、凯雷 北京报道)全国青少年科技创新大赛接连被爆“作弊”,舆论谴责家长参与造假的同时,也对大赛的评审提出质疑:如此违背常识的科研成果,是如何通过一层层审核的?老师、家长们对比赛的“过度参与”,评委们是否睁一只眼闭一只眼?

“害群之马”是如何一路过关斩将,学校、省市,全国各道评审过口是如何一层层失守的?正如一位一所大学的老师向教育部投诉:“孩子现在上初中,我的有些同事把自己的科研成果安到孩子身上,让孩子到实验室拍个小视频,把早已背好的台词说一遍,拿起简单的实验器具装模做样的操作一下,然后去参加青少年科技创新大赛.....省里、全国夺得大奖,回来后全校开大会表扬,为校争光,市里头也表彰,不以为耻,反以为荣……”

科创“神童”涌现 旨在加分升学

全国青少年科技创新大赛已有近40年历史,不仅是国内青少年科技爱好者的一项重要赛事,而且每年都从大赛中选拔出优秀的科学研究项目参加国际科学与工程大奖赛(ISEF)、欧盟青少年科学家竞赛等国际青少年科技竞赛活动。这原本是青少年们钻研进取、体现科学精神的平台,而不是某些“神童”借着家长、老师们的羽翼以不公平手段迅速占领人生制高点的“神坛”。

造梦的大赛却成了变味的竞争。有网友表示,如此高平台的大赛都可以暗箱操作,那些“神童”利用不公平的特权享受升学加分,对那些坚信科学精神、脚踏实地做研究的青少年而言公平吗?科学技术是第一生产力,那些“无功受禄”的孩子在摒弃了一代代科学家们秉承的科学精神后,还谈何推进人类科技进步?

知识可以传承,但绝不可繁殖

青少年科创大赛究竟还有多少乱象?目前,全国青少年科技创新大赛组委会已成立专项调查工作组进行核查,并表示如发现违反大赛规则问题,将依规严肃处理,绝不姑息。严格审查确实是应对舆论质疑的一种方式,纳入审查范围的不应该仅限于爆料的几起,往届的获奖项目是否有作弊嫌疑,也应一并审查。

知识可以传承,但绝不可繁殖,放眼历史与中外,“学二代”也多有佳话,但亲子大赛式的“造假”不可能造就真正的学术“神童”。自查、自省的同时要建章立制、整风肃纪,绝不能高高举起,轻轻放下,全国青少年科技创新大赛层层审核环节下,究竟是哪一环节出了纰漏,让家长、老师们有机会“过度参与”,要举一反三把“害群之马”全部清除,让赛事从制度上回归鼓励青少年科创初心。科技创新是神圣的,青少年是纯真的,两者都经不起弄虚作假追名逐利的亵渎。

2名小学生研究喝茶抗癌获奖父亲回应全国青少年科技创新大赛