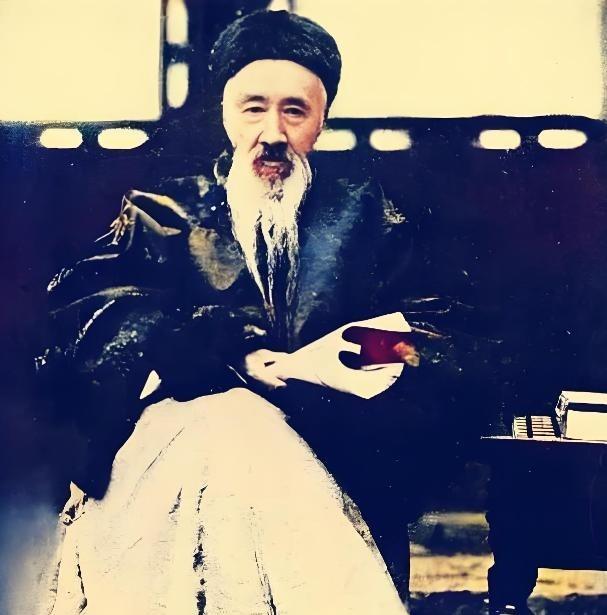

1909年,晚清重臣张之洞病重垂危时,给子孙留下遗嘱:“人总有一死,你们无须悲痛,我为官四十多年,勤奋做事,不谋私利,到死房不增一间,地不加一亩,可以不愧祖宗。望你们勿忘国恩,勿坠家风,必明君子小人之辨,勿争财产,勿入下流。” 1909年,张之洞垂垂老矣,屋外依旧是乱世江山,列强环伺,清朝风雨飘摇。 而屋内,病榻上的老人,早已洞彻了人间浮沉。 他的一生,位极人臣,曾主两广、督湖广,亦是洋务派核心人物,主持新政、兴实业、设学堂,身处权力的巅峰,却活得清醒通透。 临终之际,他没有布置后事繁礼,没有关心名誉身后如何,而是叮咛子孙几句朴素的话。 这不是权谋家的遗言,而是一位父亲,一位士人,一位忧国忧民之人的清音。 他说,人生终有一死,自己已无所遗憾。 这是老者对命运的坦然,是功过成败一生后的释怀。 他无愧于朝廷,也无愧于百姓,更无愧于祖宗。 四十多年宦海沉浮,他从未将官场视为富贵之地,只当它是济世之所。 在任时,他身体力行不贪一钱,不增一室,直至临终,仍是素淡如初。 有权不乱用,有位不图私,这样的官,在晚清并不多见。 张之洞或许不是完人,但他明知时代的迟暮与国家的沉疴,仍愿在其中负重前行。 他做的洋务不是浮于表面,而是真心希望救国图存。 他说中学为体、西学为用,不是口号,而是一次实实在在的探索:创设湖北自强学堂、汉阳铁厂、广雅书院,他将教育、实业与救亡图强,融为一体。 但他更明白,真正的家国,不只是纸上的制度与机器的轰鸣,更是根植于人心的道德与信念。 他深知,一个家族若要传承百年,不靠金银财宝,而靠风骨,一个国家若要兴盛万代,不靠强兵铁舰,而靠公德。 于是,他告诫子孙:不要争财产,不要堕家风,要分清是非善恶。 这些话,今天读来,仍有穿越时间的力量。 在他眼中,最可怕的不是贫穷,而是人的欲望;不是没有财富,而是没有格局。 他恐惧的是后代为几间屋子、几笔银子撕破脸皮,彼此成仇,败坏祖宗基业。 他担心的是,儿孙在复杂的人世中,不辨君子小人,迷失立场,被世俗同化。 他不求后代显赫一时,只求他们正直做人,有所不为。 这种教诲,朴素而沉重,如钟鸣暮鼓,提醒世人警惕自己的欲念,守住最初的纯净。 张之洞的遗嘱,不是简单的临终遗言,更是一位中国传统知识分子最后的告白。 他用一生书写理想,也用这短短数语,为后人指明做人之道。 这种道,不在高楼广厦,不在封侯拜将,而在于内心的光亮与自律。 在这个物欲横流、快节奏的时代,人们忙于追求成就,争名逐利,却少有时间回头看看,祖辈留下的到底是什么。 有些人留下金山银海,却养出后世骄奢淫逸之徒;有些人未留一砖一瓦,却传下了精神、品格与担当。 张之洞无疑属于后者,他死时“房不增一间,地不加一亩”,但他留下的是一股清气,是一个家族能够代代自省、自重、自持的精神支柱。 今天我们怀念他,并不是因为他一生多么富贵显赫,而是因为他在离去时,依然以家国为念,以清正为本。 我们处在与他完全不同的时代,却同样面临选择:是只顾一己之私,还是思量长远;是计较眼前的得失,还是坚守根本的信念。 在纷乱中保持清醒,在诱惑中守住初心,这或许正是张之洞想要教会子孙、也能教会我们所有人的。 愿我们都能记得那一句朴素的嘱托:“勿忘国恩,勿坠家风。”