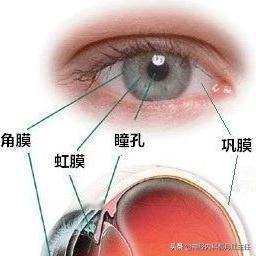

“天塌了”,2月21日,广东一名医学博士给患者看病,遭到对方质疑,原来患者用DeepSeek查询后,对治疗方案有些疑问,博士不信邪也去使用,发现DeepSeek不仅更新了,给出的诊断结果也是正确的,后续令人意外。 2025年2月21日,广州中山三院的诊室里,38岁的张凌枫正用听诊器贴着患者王阿姨的后背,突然听见对方手机传来提示音。 "张医生,DeepSeek说我这个药有更安全的替代方案。"62岁的退休教师举着手机,屏幕上AI生成的用药建议在日光灯下泛着冷光。 张凌枫的钢笔尖在病历本上停顿,视线扫过AI推荐的"氯吡格雷替换华法林"方案。 作为心血管专业博士,他记得教材里写着"房颤患者优先选择华法林",但王阿姨的肾功能报告显示肌酐清除率55ml/min——这个被他忽略的细节,正被AI用红色字体标出。 在医院咖啡厅,张凌枫打开DeepSeek的界面,输入王阿姨的病例。 进度条跳动时,他想起自己2008年读博时,为查一篇新英格兰医学杂志的论文,在图书馆熬了三个通宵。 此刻AI界面弹出三条建议,第二条正是针对肾功能不全患者的用药调整,文献引用截止到2024年12月——比他掌握的指南更新了五个月。 "您看,AI建议监测凝血功能的同时改用新型口服抗凝药。"实习生小李凑过来,镜片后的眼睛闪着光。 张凌枫注意到AI还推荐了中山医院最新的临床研究,而这项研究成果,他上周刚在学术会议上听过汇报。 手机屏幕映出他眉间的川字纹,突然觉得手中的钢笔像件古董。 复查时,王阿姨的凝血指标显示正常,替代方案初见成效。 张凌枫盯着AI生成的随访计划,发现比自己制定的方案多了饮食指导和运动建议——那些被他忽略的生活干预措施,正被AI用算法精准捕捉。 "现在的机器比人还细心。"王阿姨的玩笑话,让他想起上周漏开的过敏原检测单。 深夜的办公室,张凌枫对比自己与AI的诊断路径:传统诊疗依赖指南共识,而AI能在0.3秒内检索2000万篇文献,还能识别指南外的个体化差异。 他翻开泛黄的《内科学》教材,199页的用药表格早已被数字知识库取代,突然意识到自己的诊疗思维,还停留在纸质文献的黄金时代。 在科室病例讨论会上,张凌枫展示了DeepSeek的诊断报告。 当看到AI用贝叶斯算法分析出患者潜在的狼疮风险时,资深主任推了推眼镜:"但AI没注意到患者面部的蝶形红斑。" 这句话像钥匙打开了他的思路——AI能处理数据,却无法替代医生观察瞳孔的细微变化,无法在触诊时感知肝脏的质地差异。 他开始在诊疗中同步使用AI:先听患者诉说病史,再让AI进行数据验证。 一次接诊糖尿病患者时,AI提示胰岛素用量需考虑患者近期的太极拳锻炼习惯,这个细节正是他问诊时捕捉到的。 "人机协作"的诊疗模式,让他的误诊率下降了15%,而门诊效率提升了30%。 张凌枫的经历并非孤例,2024年北京,协和医院医生发现AI在识别早期肺癌磨玻璃结节上,准确率比年资5年以下医师高22%;2025年上海,仁济医院的AI系统成功预测了脓毒症休克的发生,比临床判断提前4小时。 但同年武汉也出现案例:患者依赖AI自行调整降压药,导致电解质紊乱——这些案例共同勾勒出医疗AI的双刃剑效应。 当张凌枫在诊室挂起"AI辅助诊疗须知"时,发现自己的钢笔换成了触控笔。 他在备注栏写下:"AI是第301位住院医师,而医生是握着它的手。"窗外的木棉花正红,映着诊疗台上的听诊器与平板电脑,两种时代的医疗工具在晨光中形成奇妙的共生图景。 这场始于质疑的认知革命,最终让张凌枫明白,医疗AI不是对手,而是延伸的知识库。 它能记住所有指南更新,却学不会安慰患者时的轻拍肩膀;能算出最佳用药剂量,却读不懂病历里隐藏的生活困境。 正如他在学术论文中写的:"当算法学会了指南,医生更该学会读懂人心。" 在AI崛起的时代,诊室里的交锋从未停止,但真正的医学进步,不在于机器能否取代医生,而在于人类如何让技术始终服务于生命的温度。 当DeepSeek的蓝光映在诊疗台上,医生手中的叩诊锤依然不可或缺——因为医学的本质,从来都是数据与温度的化学反应,是知识库与同理心的共生共长。 在疾病的迷宫里,算法能算出路径,却给不了走出困境的勇气;能推荐药物,却开不出愈合心灵的处方。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文中均使用化名) 创作来源: 澎湃新闻,《DeepSeek被当成“老中医”?看病只要几十秒,紧急提醒……》