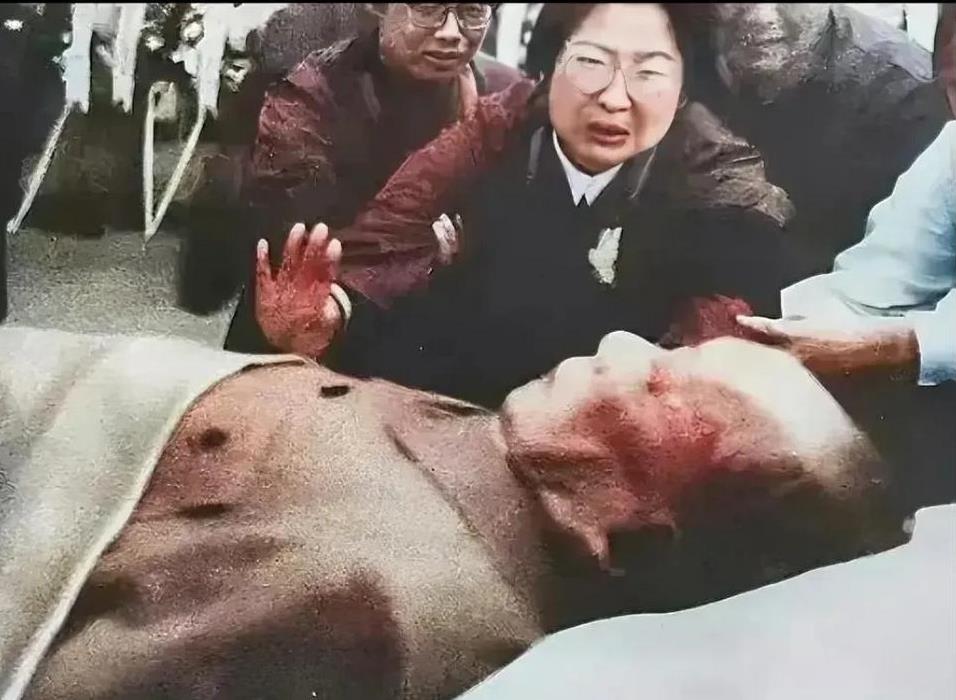

李敏扑向父亲悲痛大哭的这张照片,看哭了无数人,看着已经去世的父亲,李敏悲痛到了极点,她一遍遍的呼喊着:爸爸,我是娇娇啊…… 那一刻,她喊着“爸爸,我是娇娇”,泪水淹没了中南海 1976年9月9日,中南海的夜色如墨,沉重得仿佛要压垮一切。李敏踉跄着冲进灵堂,烛光摇曳,映照出父亲毛泽东安静的面容。她再也忍不住,扑向冰冷的灵柩,泪水如决堤的洪水,模糊了视线。“爸爸,我是娇娇啊……” 她一遍遍呼喊,声音撕裂了寂静的夜。那一刻,伟人的女儿只是一个失去父亲的普通女子,悲痛刺穿了在场每个人的心。 时间倒回三十多年前,那是一个战火纷飞的年代。1940年,长安街的晨雾中,4岁的李敏被母亲贺子珍牵着手,登上开往苏联的火车。她的小手攥着母亲的衣角,懵懂地回头望向北京,殊不知这一别就是十年。父亲毛泽东的模样在她记忆中模糊,只剩一封信,字迹潦草却温暖:“娇娇,爸爸想你,好好学习。”这封信,她在苏联的寒夜里读了无数遍,像一盏微弱的灯,照亮她对家的渴望。 苏联的生活并不容易。国际儿童院的宿舍冷得像冰窖,李敏和母亲相依为命。一次高烧,她差点丢了性命,贺子珍抱着她四处求医,瘦弱的身影在雪地里踉跄。 夜晚,李敏常常盯着墙上的毛泽东画像,试图拼凑父亲的模样。她用俄文给父亲写信,稚嫩的笔迹诉说着思念:“爸爸,你真的是我的爸爸吗?”毛泽东的回电简短却温暖:“娇娇,你是我的女儿,爸爸很好。” 这封电报成了她最珍贵的宝物,藏在枕头下,伴她入眠。 1949年,新中国成立的消息传到苏联,李敏在课堂上激动得手心出汗。她迫不及待收拾行囊,踏上归国之路。火车穿过西伯利亚的雪原,颠簸的旅途让她晕车不止,但一想到能见到父亲,她就咬牙坚持。终于,北京站的汽笛声响起,她拖着破旧的行李箱,站在熙攘的人群中,寻找那抹熟悉的身影。 中南海的院子里,阳光穿过槐树,洒下斑驳光影。毛泽东站在树下,鬓角已有些许白发,却笑得像个孩子。“娇娇,爸爸可想你了。”他张开双臂,李敏飞奔过去,扑进父亲怀里。那一刻,十年的分离仿佛从未发生。毛泽东亲自为她请来中文老师,教她一字一句读《论语》,还为她取名“李敏”,寓意“讷于言而敏于行”。 每晚,他会抽空陪她读书,厚重的历史书摊在桌上,父女俩讨论着国家的未来,空气里弥漫着淡淡的烟草味。 然而,作为毛泽东的女儿,李敏的生活注定不平凡。父亲要求她和普通人一样,不能有丝毫特殊化。一次,炊事员为她做了面包,毛泽东却严肃开会批评:“吃中国饭就好,不要搞特殊!” 李敏记住了父亲的教诲,埋头读书,考入北京师范大学化学系,成绩名列前茅。 1959年,她与大学同学孔令华在中南海举行婚礼,毛泽东亲自操办,拿出400元稿费置办酒席,笑得合不拢嘴。 可婚后,江青的迫害让李敏一家被迫搬出中南海,交出入证,从此探望父亲需层层审批。 她想念父亲,却只能在电影纪录片里寻找他的身影。1964年后,她仅见过父亲三次,每次都匆匆而别。 1970年代,毛泽东的身体每况愈下。1976年,李敏好不容易获准探望,推开病房的门,看到父亲瘦得只剩骨头,氧气管缠绕在身上。她强忍泪水,握住父亲冰凉的手。毛泽东虚弱地睁开眼,喃喃道:“娇娇,你怎么不常来看我?” 这句话像刀子般刺进李敏心头,她想解释审批的艰难,却哽咽得说不出话。 几天后,毛泽东去世,李敏再次赶到中南海,却只看到父亲的遗体。她扑上去,泪水打湿了灵柩,悲痛震撼了所有人。 李敏的悲痛,不仅是失去父亲的个人哀伤,也是那个时代无数家庭离合的缩影。她将父亲的教诲化为前行的动力,晚年投身纪念活动,传承毛泽东的精神。2006年,她赴朝鲜祭奠兄长毛岸英;2008年,她为母亲贺子珍纪念馆剪彩,低调却坚定。 父女情深的记忆,伴随她走过余生,也成为新中国历史中一抹温暖的注脚。 那张李敏扑向父亲的照片,定格了永恒的思念。每当她翻开父亲留下的书单,那些字迹仿佛在低语:“娇娇,往前走,爸爸一直在你身边。” 李敏不仅在学术上表现优异,还在国防科委工作期间为国家科技发展贡献力量,体现其自立自强的品格。 1976年是中国历史的转折点,毛泽东去世标志着一个时代的结束,李敏的个人悲痛与国家哀悼交织,反映了个人与历史的紧密联系。 李敏晚年积极参与红色文化活动,如为韶山捐款支持毛泽东纪念项目,展现了对父亲理想的延续。