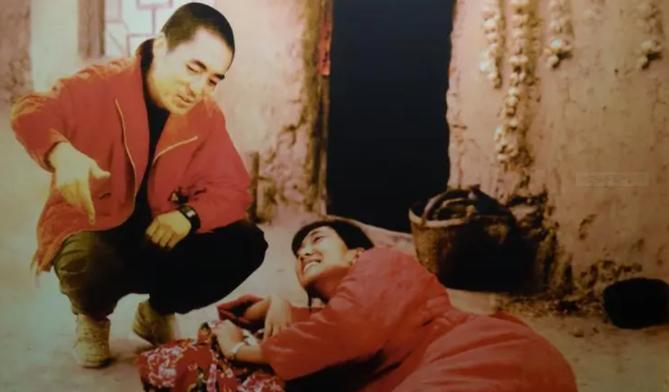

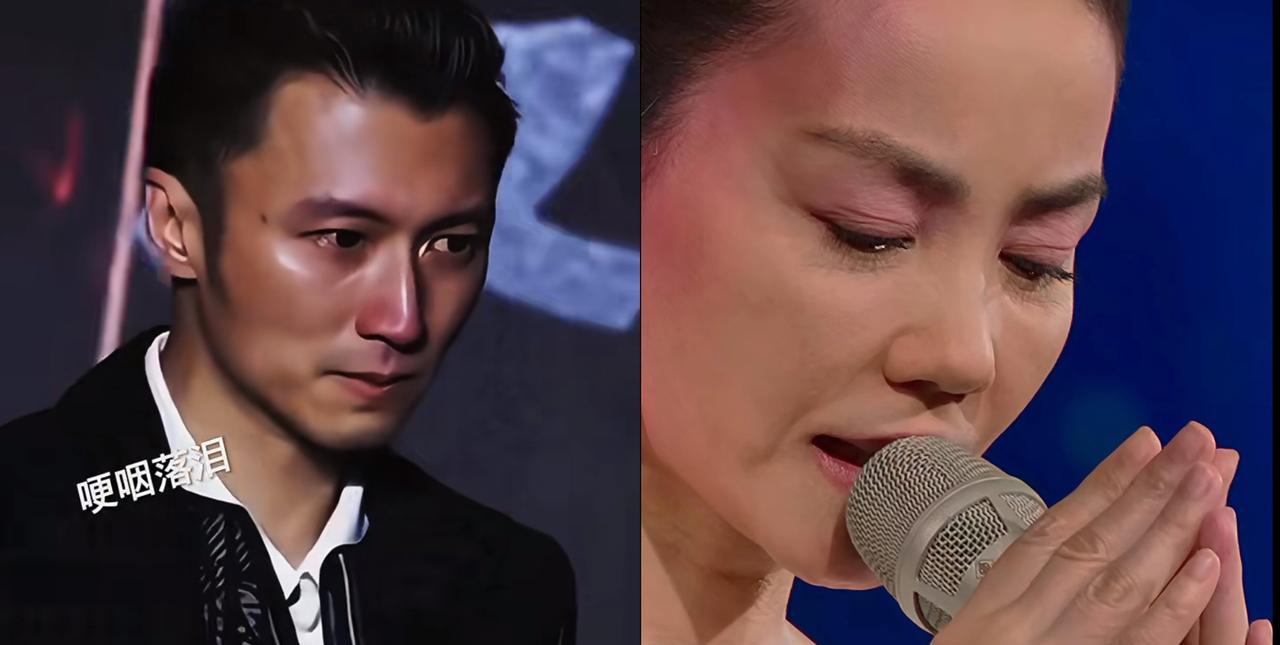

1995年,巩俐再一次向张艺谋逼宫:“你什么时候娶我”。张艺谋几乎咆哮的吼着对巩俐说:“要不要那张纸重要吗,你为什么非要那张纸?” 2005年的北京,秋风萧瑟。巩俐独自坐在宽敞的排练厅里,手持一把精致的日式折扇,一遍又一遍地练习着同一个动作。窗外的树叶随风飘落,而她的目光却始终专注于手中的扇子,仿佛世界只剩下这一方天地。 "再来一次,"她对自己说,汗水已经浸湿了额头。这是《艺伎回忆录》中一个仅有四秒钟的镜头,但巩俐已经为此练习了近三个月。这种近乎偏执的完美主义,是她一贯的风格,也是她成为国际影后的秘密武器。 时光倒流至1987年,一个偶然的机会,22岁的巩俐被推荐给了正在筹备处女作《红高粱》的张艺谋。那时的她还是中央戏剧学院的学生,与同窗好友杨建勋相恋,对未来充满憧憬。而张艺谋已是家庭男人,有着5岁的女儿和稳定的家庭。 "她的眼神有一种倔强和野性,正是我要找的'九儿'。"张艺谋后来这样回忆他对巩俐的第一印象。没有人能预见,这次选角不仅改变了一部电影的命运,更改变了两个人的一生。 拍摄期间,一场意外成为了两人感情发展的催化剂。张艺谋在片场不慎摔断了腿,需要人照顾。巩俐毫不犹豫地承担起了这个责任,数月如一日地悉心照料。这段时间里,专业上的讨论、艺术上的碰撞,让两人的心逐渐靠近。 "你在片场对我的每一个建议,都让我有了新的思考。"巩俐曾在一次采访中回忆道,"那时的我就像一张白纸,而他是我艺术生涯中最重要的引路人。" 这种亦师亦友的关系,很快变成了更深的情感。尽管张艺谋起初保持着克制,但在巩俐的坦率表白和日常照顾面前,他的心防逐渐松动。最终,他做出了一个艰难的决定:结束自己的婚姻,开始与巩俐的同居生活。 1993年的戛纳电影节,巩俐凭借《霸王别姬》获得了提名,虽然最终没有获奖,但她的表演已经引起了国际影坛的广泛关注。这一年,她28岁,正处于演艺事业的上升期,同时也开始思考自己的人生走向。 1995年的一个夏日,北京郊外的片场,暮色四合。拍摄间隙,30岁的巩俐站在张艺谋面前,眼神坚定而期待。 "你什么时候娶我?"这个问题,她已经问过无数次。 张艺谋放下手中的剧本,眉头紧锁。沉默片刻后,他近乎咆哮地说:"要不要那张纸重要吗,你为什么非要那张纸?婚姻不过是一张纸罢了!" 空气仿佛在那一刻凝固。巩俐没有流泪,只是静静地看着相处八年的爱人,心中的某个角落悄然坍塌。这一刻,她明白了,再多的等待也换不来想要的承诺。 回到出租屋,巩俐整理着与张艺谋共同生活的点点滴滴。八年来,他们一起创作了无数经典作品,也共同经历了事业的起伏。但在感情上,她始终无法得到想要的归属感。三十而立的年纪,她渴望一个真正的家,而不仅仅是艺术上的伙伴。 经过深思熟虑,巩俐做出了人生中的重大决定:结束这段感情。分手后的日子并不好过,但她选择用工作填满空虚。她明白,自己必须向前看,重新定义自己的人生。 命运的转折往往来得猝不及防。1996年,在与张艺谋分手仅一年后,巩俐在香港的一场晚宴上认识了富商黄和祥。与张艺谋的艺术才华不同,黄和祥给巩俐的是另一种生活方式:稳定、尊重和理解。 "我不需要你为我生孩子,我只希望你能幸福。"黄和祥的这句话,触动了巩俐的心弦。与张艺谋那种近乎执拗的艺术追求不同,黄和祥给予了她足够的空间和支持,让她能够在婚姻中保持自我。 很快,两人步入婚姻。这段婚姻给了巩俐安稳的港湾,也让她有了继续追求演艺事业的底气。2002年,当黄和祥的企业遭遇困境时,巩俐毅然决定重返演艺圈,用自己的方式支持丈夫。 《艺伎回忆录》的拍摄过程中,巩俐展现出惊人的专注力和敬业精神。为了完美诠释角色,她不仅学习日语,还专门研究日本传统艺伎的一举一动。这种对艺术的执着追求,是她无论在何种境遇下都不曾改变的品质。 然而随着时间推移,两人的生活圈子渐行渐远。工作使巩俐经常在世界各地奔波,而黄和祥则忙于自己的事业。聚少离多的生活方式,加上各种流言蜚语的干扰,让这段婚姻逐渐失去了最初的温度。 2009年,在共同生活了13年后,巩俐和黄和祥选择了和平分手。这次分手没有当年与张艺谋那样的痛彻心扉,更多的是一种理性的决定和相互的尊重。