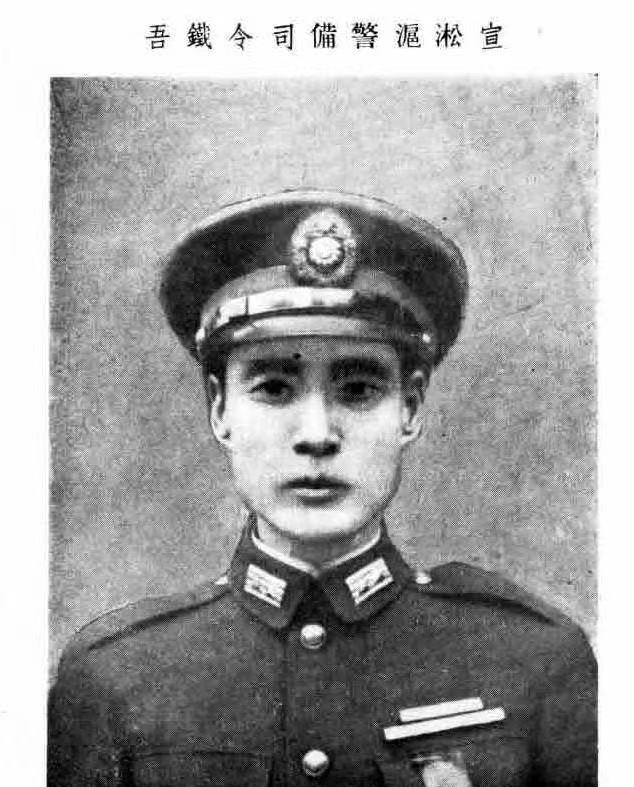

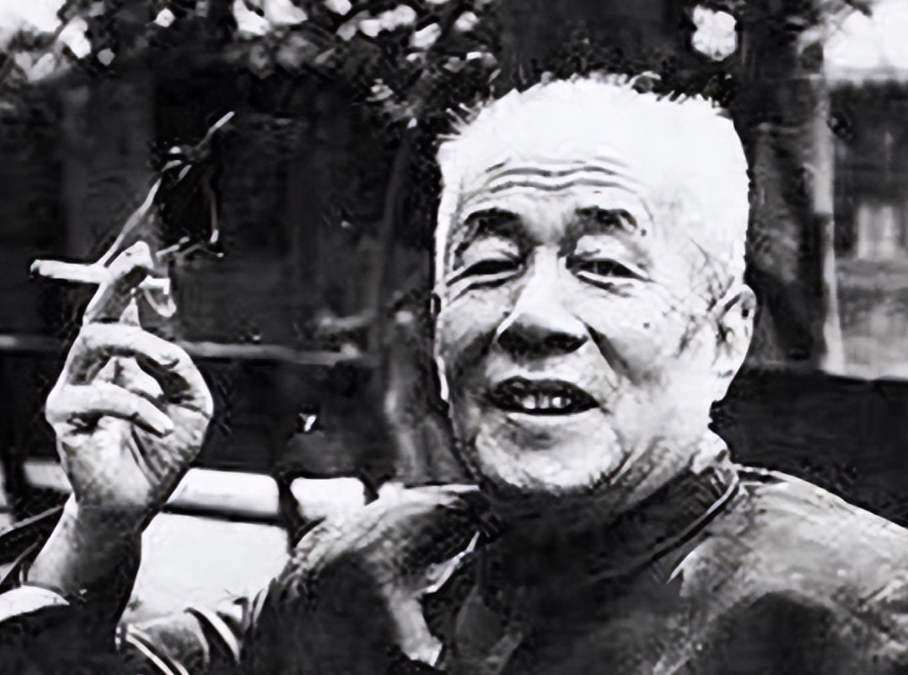

1992年,昔日的军统特务头子毛森,在生命垂危之际,对儿子说:“我只有一个愿望,想在有生之年,回那遥远的家乡看一眼!” 毛森握住儿子毛河光的手,眼中含泪:"我想回家看看。带我回江山,趁我还能走路。" 病床上的老人已是85岁高龄,心脏支架放置手术后,命悬一线。 他曾是让无数人闻风丧胆的军统特务头子,如今却只是一个思乡的老人。 美国医生给他的寿命预期不超过三个月。 这是1992年初的一个清晨,旧金山的阳光洒在病房窗台。 毛河光沉默不语。作为普林斯顿大学的物理学教授,他清楚父亲的历史烙印。 五月,毛森坐着轮椅降落在上海虹桥机场。 妻子胡德珍和儿子毛河光陪伴左右,这个曾经在上海翻云覆雨的军统特务,此刻却像个普通游客,仰望着陌生而熟悉的天空。 四十三年前,他从这里仓皇逃离,当时的他,是上海警察局局长,一手策划了对地下党的大搜捕。 李白——《永不消失的电波》中的原型人物,就死于他的屠刀之下。 浙江省长葛洪升,在杭州接见了毛森。 这次会面简短而克制,既非欢迎也非谴责,而是一种微妙的政治姿态。 毛森的真正目的地是江山县,那个见证他出生和成长的地方。 车队驶入县城时,老人要求停车,挣扎着从轮椅上站起来,扶着儿子的肩膀,向路旁的人群深深鞠躬。 没有欢呼,没有谩骂,只有沉默和好奇的目光。 大多数年轻人不认识这个老人,但老一辈人的眼神中闪烁着复杂的情绪。 毛森的罪行在家乡并非秘密,县志明确记载了他在上海屠杀进步人士的暴行,但此刻,乡亲们看到的只是一个风烛残年的游子。 曾是毛家老宅的地方,如今只剩下一些断壁残垣。 毛森颤抖着手抚摸那些焦黑的房梁。 这些木头见证了他的童年,也见证了他后来的蜕变——从一个借他人文凭考入师范的穷学生,到军统的高级特务,再到让人闻风丧胆的杀手。 毛森从口袋里掏出一万美元,交给县领导:"建个希望小学吧,就叫'思乡小学'。" 这笔钱对他而言不算多,逃往台湾后,他在情报系统继续担任要职,后来又在美国投资房地产,积累了不菲财富,但对于当时的江山县来说,这是一笔巨款。 县领导接过支票,神情复杂,这是赎罪,还是炫耀?是真心回馈,还是自我安慰? 当天晚上,几位毛森的老同学前来探望。 他们已是耄耋之年,童年的玩伴如今坐在一起,谈论的却是各自截然不同的人生轨迹。 "我们没有选择的余地。"毛森对老同学说,"那个年代,不是你死就是我亡。" 老同学们沉默不语,历史没有假设,每个人都为自己的选择付出了代价。 有人失去自由,有人失去生命,而毛森,失去的是回家的权利,直到生命即将结束时才得以实现。 第二天,毛森要求去江郎山,这座山是江山县的地标,也是他少年时游玩的地方。 山顶风很大,毛森拒绝了轮椅,坚持自己走上最后几步。 站在山顶,俯瞰家乡的巨变,他喃喃自语:"人民了不起,真的了不起。" 这话语中包含着复杂的情感。作 为曾经的军统特务,他曾深信国民党的反共理念。 但在美国数十年的生活中,儿子毛河光多次回国访问,带回的信息让他开始反思。 "共产党了不起,人民政府了不起。"这是他在回忆录中写下的话。 回到宾馆,毛森拿出笔,在一张纸上写下:"谢谢亲爱的乡亲们。"他要求将这张纸留在江山县博物馆。 县领导委婉拒绝了。 县志记载着他的罪行,博物馆不适合陈列他的字迹。 于是这张纸被折叠起来,放入县档案馆的某个角落。 临别时,毛森在老宅遗址前又一次深深鞠躬。 这一次,鞠躬的时间更长,仿佛要将一生的歉疚都倾注其中。 回上海前,他表达了见老战友赵祖康的愿望。 赵是上海末任市长,如今卧病在床。但这个请求被婉拒了,历史的伤口还未痊愈,有些和解无法轻易达成。 在上海,毛森还是见到了几位军统的老同事,他们在一个不起眼的茶馆里碰面,相对而坐,感叹"人生何处不相逢"。 返回美国前,毛森修改了遗嘱,将一部分财产留给江山县的教育事业。 这笔钱后来资助了数十名贫困学生,他们大多不知道资助人的真实身份。 回到旧金山三周后,毛森因心脏病发作去世。 毛森的骨灰被带回家乡,安葬在江郎山脚下的一块无名土地上,没有墓碑,没有仪式,正如他在遗嘱中要求的那样。 毛森的回乡之旅,是个体与历史的一次和解尝试。