5月10日,中美这场被外媒称为"关税战爆发以来首场实质性谈判"的会晤,在瑞士日内瓦的中立氛围中拉开帷幕。会谈首日持续8小时,远超预期的谈判时长让守候在会场外的记者们嗅到了不同寻常的气息。美方代表贝森特在会谈结束后拒绝接受采访,而中方代表团则在次日发布简短声明,称会谈"坦诚、深入、具有建设性"。 这种看似平淡的表述,实则暗藏玄机——要知道,在2021年的安克雷奇会谈中,中美双方曾因美方的傲慢开场白爆发激烈交锋,杨洁篪那句"你们没有资格在中国的面前说,你们从实力的地位出发同中国谈话"至今仍在国际外交舞台回响。5月12日下午3点,中美联合声明的发布瞬间点燃全球市场。这份文件中,最引人注目的是双方关税的大幅调整:美国对华145%的关税将降至30%,中国对美125%的反制关税同步降至10%,超过115%的关税降幅远超市场预期。这一成果的背后,是连续两天16小时的高强度谈判。

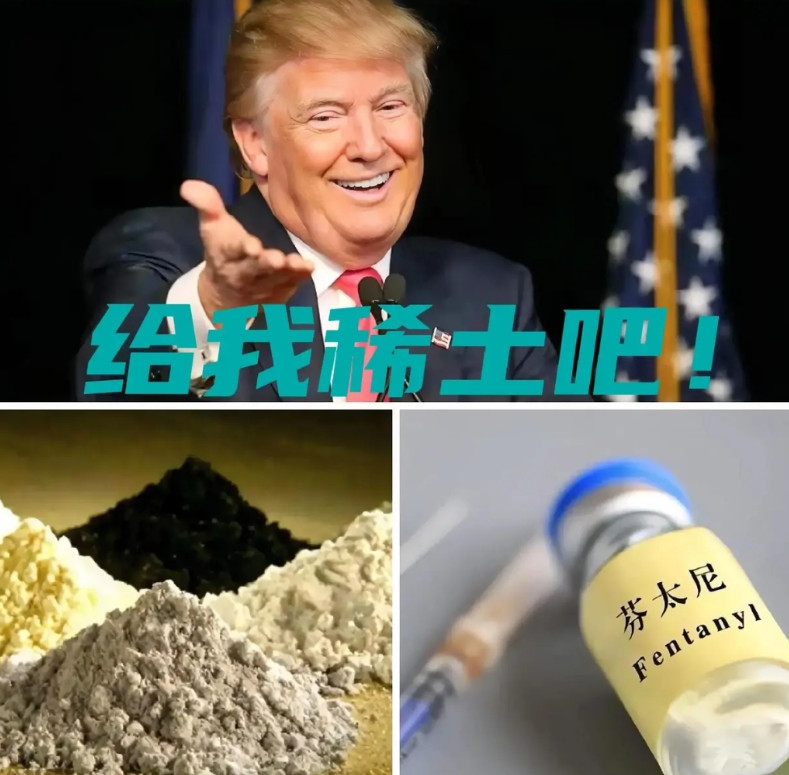

中美最终达成协议的核心动因在于多重压力的综合作用:美国国内经济萎缩0.3%、叠加欧盟关税报复威胁与巴西等新兴市场转向中国的战略压力,迫使美方不得不放弃极限施压;中国则通过稀土出口管制(控制全球92%精炼产能)形成战略威慑,双方在芬太尼管控、关税对等原则上找到利益平衡点,最终以“10%基础关税+90天磋商期”的弹性机制实现阶段性妥协。这种“压力倒逼+战略对冲”的博弈模式,既体现了中美力量对比的深刻变化,也为全球经济注入关键稳定性。 这场谈判的意义远超关税数字本身。与2021年安克雷奇会谈的剑拔弩张相比,日内瓦会谈呈现出截然不同的气质。当年美方试图以"实力地位"施压,换来的是中方"丢掉幻想,准备斗争"的强硬回应;而如今,特朗普政府在国内经济萎缩0.3%、民众生活成本暴涨的压力下,不得不主动寻求对话。这种转变,折射出中美力量对比的深刻变化。

更值得关注的是,双方建立的"经贸磋商机制"。根据联合声明,中美将在90天关税暂停期内继续谈判,涵盖贸易、科技、绿色能源等领域,并设立专项工作组。这种常态化沟通机制的建立,标志着中美经贸关系从危机应对转向规则共建。正如中国商务部所言,此次会谈"为全球经济注入确定性",而美国财长贝森特也承认,中美分歧"可能没有外界想象得那么大"。 当贝森特在采访中提到"未来几周可能达成更全面协议"时,国际社会的目光再次聚焦中美关系的走向。分析人士指出,美方可能在后续谈判中要求中国扩大金融市场开放、加强知识产权保护,而中方则会坚持"对等原则",要求美方解除对中国科技企业的制裁。这种既有竞争又有合作的"竞合"模式,将成为未来中美关系的常态。

历史总是惊人的相似,但又绝非简单的重复。四年前的安克雷奇会谈,让世界见证了中国捍卫核心利益的决心;而今日的日内瓦会谈,则展示了中国在博弈中掌握主动权的智慧。正如《中美日内瓦经贸会谈联合声明》开篇所言,双方"认识到可持续的、长期的、互利的双边经贸关系的重要性"。在全球经济风雨飘摇的当下,这种认知或许能为中美关系这艘巨轮锚定新的航向。