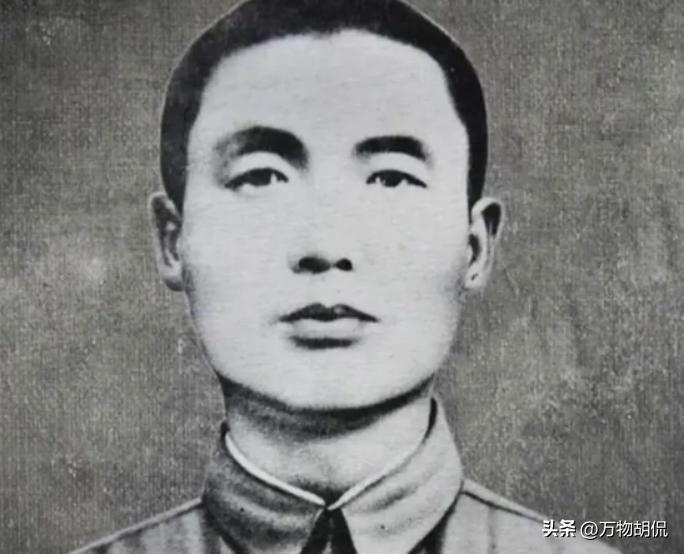

1937年1月,南京国民政府,收到了一颗被酒精浸泡的头颅,原来,这是军阀马步芳在向蒋介石邀功,而这颗头颅的主人,就是红五军军长董振堂。 1937年1月的河西走廊,寒风裹挟着沙砾击打在高台城斑驳的墙砖上。 红五军军长董振堂抚摸着仅剩13发子弹的汉阳造,目光扫过城内用门板加固的工事。 这座孤城已与外界失联二十日,电台留在临泽,派出的十二名通信员皆如石沉大海。 城西制高点的柴草灰烬尚未冷却,马步芳两万骑兵将高台围成铁桶,而董振堂麾下能战者不足两千,每挺机枪的弹链仅余八十发。 当马家军用云梯攀上东关外城墙时,董振堂抄起大刀跃入敌群。 刀刃卷刃的声响混着西北风的呼号,这位保定军校毕业的将领,竟带着警卫连用冷兵器打退三次冲锋。 血水浸透的绑腿结出冰碴,他嘶哑着下令拆毁城内庙宇,将梁木制成滚石,佛像熔铸为弹头。 被改编的民团士兵后来回忆,董军长深夜巡防时总揣着半块青稞饼,掰碎了分给守城的少年兵。 1月18日破晓,马家军的野炮将南城墙轰出三丈缺口。 董振堂率部用冻硬的棉被堵住豁口,泼水成冰的瞬间,敌军骑兵已冲至百米之内。 警卫员看见军长单手擎旗立于冰墙之上,旗面弹孔密布却始终不倒。 这面宁都起义时绣着"五军团"的军旗,曾穿越湘江血雾、赤水硝烟,此刻在河西走廊卷起最后的血色波澜。 当马步芳悬赏十万银元索其头颅时,董振堂正带炊事班熬煮皮带汤,铁锅里翻滚的还有图书馆珍藏的《孙子兵法》残页。 叛变的民团打开西门那刻,历史在此裂成两半,马家军的马刀砍卷了刃,红五军的刺刀折断了尖。 董振堂左腿中弹倚靠钟楼射击,打光最后一颗子弹后,将佩枪抵住太阳穴。 这位曾让蒋介石寝食难安的"叛将",最终用苏制TT-33手枪的弹孔,在钟楼青砖上刻下直径三厘米的永恒印记。 马步芳亲信马彪割下头颅时,发现烈士嘴角竟带着笑,那是对五天前收到"坚守待援"伪令的嘲讽,更是对信仰的终极诠释。 浸泡在酒精罐里的头颅,成为马步芳政治赌博的筹码。 当专列载着这罐"战利品"驶向南京时,青海土军阀不会想到,七年后这截浸满福尔马林的脖颈,会让他在开罗会议上被盟军列为战犯。 头颅途经西安时,守军发现罐底沉淀着高台的黄沙。 运抵南京后,侍从室参谋在移交清单上误将"董振堂"写成"董振堂首级",这个笔误让蒋介石暴怒摔碎了茶杯。 头颅最终未能成为邀功凭证,反而成了烫手山芋。 军统将其秘密转运至西宁,埋入中山医院地窖,与马步芳劫掠的敦煌经卷为邻。 1951年剿匪部队发现地窖时,陶罐里的酒精已挥发殆尽,头颅与经卷上的血手印交织成诡异的图腾。 看守地窖的老马夫临终前透露,每逢朔月,罐中会传出《国际歌》的微弱旋律,这或许是河西走廊三千英魂的合唱。 2015年深秋,91岁的董用威跪在西宁杨树下,颤抖着捧起装有父亲颅骨的陶罐。 DNA检测报告显示,头骨颞部嵌着的弹片,与高台战役缴获的马家军"七九"步枪弹道完全吻合。 这位用放大镜查阅七十余年档案的老人,终于解开1937年除夕夜的谜团。 母亲贾明玉当年听闻丈夫阵亡,将珍藏的《三国演义》焚化祭奠,扉页上有董振堂手书"男儿到死心如铁"。 在河北新河烈士陵园,董用威将高台的黄土撒入父母合葬墓。 黄土里混着钟楼砖石的粉末,以及马家军档案中记载"悬挂三日"时沾染的晨霜。 纪念馆的全息投影里,董振堂头颅与无首躯干缓缓重合,数字化复原的面容比军装照年轻十岁,那是他率部投奔红军时的模样,眼里还闪着宁都起义的火光。 如今的高台城墙根,九棵左公柳的年轮里嵌着弹片。 当地牧民的孩童常捡到生锈的弹壳,教师告诉他们这是"会说话的星星"。 在西路军纪念馆,董振堂的青铜雕像刻意保留脖颈处的焊接痕迹,策展人说这是"断裂的美学",就像河西走廊的星空,总要经历暗夜才能迎来破晓。 当游客抚摸弹痕累累的军旗复制品时,鲜少有人注意旗杆底部的铭文,"1937.1.20,高台"。 这个日期比南京大屠杀早十一个月,比台儿庄战役早整一年。 董振堂用头颅证明,信仰的硬度远超马家军的马刀,而历史的审判虽迟但到。 马步芳嫡孙2018年申请烈士抚恤被拒,理由栏赫然写着"迫害西路军主犯"。 这或许就是历史的吊诡,刽子手的后裔想洗白血债,而烈士的头颅早已化作山河脊梁。 主要信源:(甘肃纪检监察网——《血战高台 用生命捍卫理想信念》)