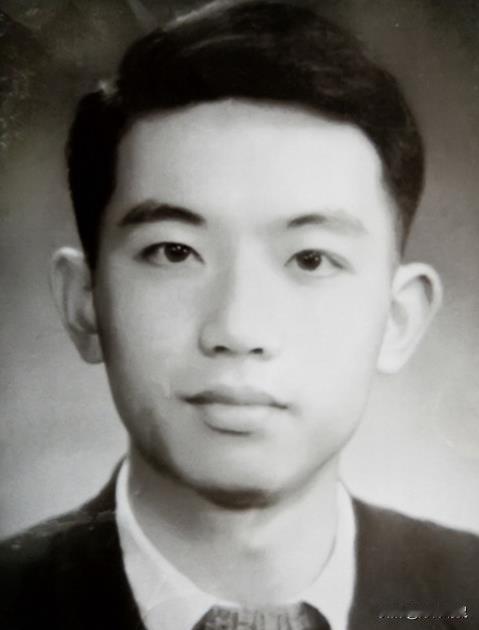

1956年,外交部的办公室里,几位领导正规劝一位21岁的青年,希望他能来外交部工作。 这已是第二次邀请了,可是,青年还是没有答应。 1956年秋的南京大学校园里,梧桐叶打着旋儿落在《中缅边界地貌分布》论文封面上。 21岁的厉声教抚平页角卷边,浑然不知这份课程作业正躺在北京外交部条约委员会的案头,国际法泰斗刘泽荣用红笔圈出"边界并非抽象线,而是实际使用权"的论断,在泛黄纸页上灼出时代的印记。 外交部干部首次登门时,厉声教刚结束晨跑。 汗湿的衬衫紧贴后背,他盯着对方递来的调令,想起父亲厉麟似书房里泛黄的外交电文。 这位民国教育家的长子,此刻却将目光投向长江水文图"我想研究三峡筑坝对航运的影响。" 婉拒的话语惊落窗台露珠,干部默默记下"暂不考虑入部"的回复。 第二次邀请裹挟着秋雨而来,条约委员会副主任指尖敲打着茶盏边缘,提及中缅边境村民因界碑移位引发的械斗。 厉声教突然起身展开滇西地图,用地质锤比划着喀斯特地貌分界线"若按石灰岩溶洞走向重新勘界。" 话未说完便戛然而止,他终究放不下未完成的长江流域经济带研究。 转机出现在初冬清晨,七十岁的刘泽荣拄着乌木手杖踏入南大招待所,呢料大衣沾着京沪特快列车的煤烟。 老人颤巍巍展开泛黄的《中俄尼布楚条约》副本,指着满文签章说"康熙朝的传教士用拉丁文注音,光绪年的翻译官用俄语转写,现在需要有人用现代法理重新丈量。" 地图上的墨线突然活了,化作缠绕在厉声教心头的国境线。 踏进外交部东交民巷老楼时,厉声教带着三件特殊行李,祖父厉良玉的篆刻刀、父亲翻译的《国际联盟宪章》,以及南京地质队的岩石标本箱。 非党员身份让他成为特殊存在,晨会上其他同事研读《人民日报》社论时,他正用放大镜比对中缅界河沉积岩薄片。 首项任务来得猝不及防,某夜值班室电话骤响,昆明外事处急报缅方巡逻队越界三十米。 厉声教翻出1952年滇西水文记录,发现雨季河床改道导致界碑位移。 黎明前的电报室里,他写下"建议按自然河道中心线重测"的处理意见,附上亲手绘制的河床变迁图。 这份用地质学解外交困局的方案,后来成为边界谈判范本。 特殊时期,他的书桌总摆着双重文本,上层是俄文版《领海及毗连区公约》,下层压着未完成的《长江中游港口经济分析》。 某次抄写大字报时,墨汁晕染了刚整理的潮汐数据,他竟用篆刻刀将污处雕成黄鹤楼剪影,这种近乎执拗的浪漫,让他在风暴中守住学术本真。 1973年日内瓦的冬夜,厉声教在联合国海洋法会议驻地酒店拆解台灯。 为校正某国代表混淆的"领海"与"专属经济区"概念,他连夜将灯罩改造成投影仪,用钢笔在墙壁投射出十二海里领海演示图。 瑞士侍应生惊讶发现,这位中国外交官竟用地质罗盘校准光斑角度。 正是这份兼具科学严谨与外交智慧的报告,让周恩来在凌晨三点批示"此子可重用"。 当某些国家主张200海里领海时,厉声教用潮汐表数据证明,"十二海里既能维护主权,又可保留公海自由航行权。" 这份扎根实地勘测的提案,最终载入《联合国海洋法公约》。 暮年整理旧物时,外交部后辈发现他珍藏的1956年滇西地图,当年铅笔勾画的建议线,竟与2009年竖立的中缅79号界碑完全重合。 墨线穿越半个世纪的风雨,丈量出学者初心与国运的交响。 2017年夏,八宝山革命公墓的松柏荫下,厉声教骨灰盒旁摆放着特殊陪葬,南京地质队的罗盘、日内瓦会议的台灯零件,以及卷边的《联合国海洋法公约》中文本。 前来吊唁的外交官们发现,公约附件空白处有行小楷批注,"领海非锁链,当为通达之门户。" 这十二字,恰是他用毕生实践书写的中国式外交哲学,在坚守底线中开辟通途,于严谨法理间留存温度。 从金陵学子到联合国公约起草人,厉声教始终保持着地理学家的视角,将蜿蜒国界视作大地掌纹,用岩石标本般的坚实数据构筑外交长城。 那些曾被视作"不务正业"的地质笔记,最终化作划定国家主权的墨线,在蔚蓝星球上刻下文明古国的新坐标。 主要信源:(百度百科:厉声教)