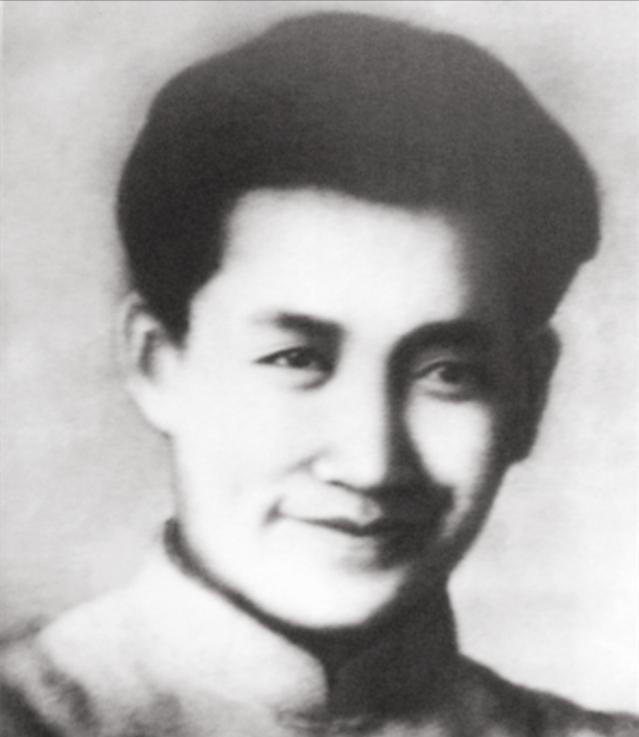

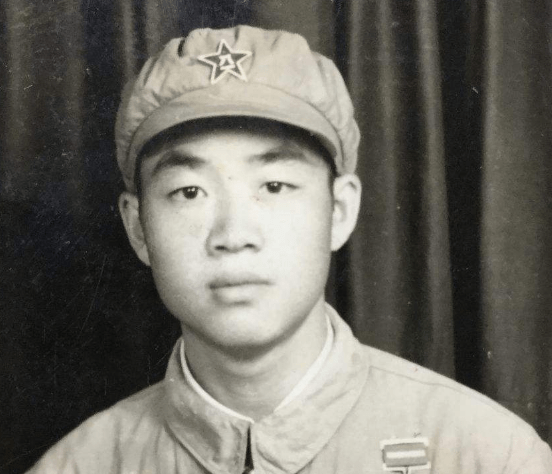

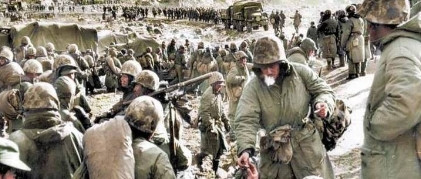

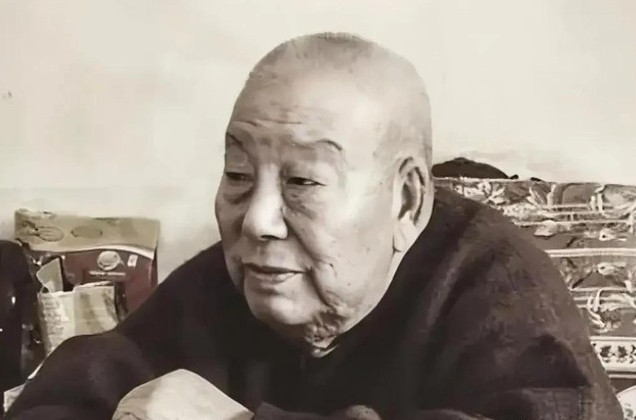

1953年,志愿军师长王扶之负伤回国,偶遇一赶车老丈,于是便乘车回家,两人相谈甚欢,可谁料分别之前,老农询问道:“我儿王硕,12岁就参了军,你能帮我打听一下吗?”王扶之听完浑身一颤,喊道:“爹,我就是王硕呀!” 1953年,朝鲜战争刚停火,志愿军师长王扶之带着一身伤病踏上了回国的路。谁能想到,这趟归途竟让他遇上了一个赶车的老丈。两人坐着牛车一路聊得火热,可就在分别前,老农突然问了一句:“我儿王硕,12岁就参了军,你能帮我打听一下吗?”这话让王扶之愣住了,下一秒,他眼泪就下来了。 王扶之,原名王硕,1923年出生在陕西一个穷苦人家。那年头,日子不好过,家里穷得叮当响,他12岁就跑去参加了红军。小小年纪就扛起了枪,想着为国家拼出一条活路。从那以后,他跟家就断了联系,父母也不知道他去了哪儿。战场上,他一步步从普通兵熬成了志愿军师长,靠的是真本事和不怕死的劲头。朝鲜战争那几年,他带着部队打了不少硬仗,可也落了一身伤。1953年停战后,他被安排回国养伤,心里却一直惦记着老家的爹娘。 朝鲜战争从1950年打到1953年,死了多少人,分了多少家,王扶之心里清楚。他自己也算命大,挨了炮火还能活着回来。回国的路不好走,火车颠到乡下,他还得找车进村。那天,他碰上个赶车的老丈,年纪不小了,脸上的皱纹像刻出来的。两人聊着聊着就熟了,说起战争、庄稼、日子过得怎么样。老丈话不多,但听着王扶之讲打仗的事,眼睛里有点亮光。到了村口,老丈冷不丁问了那句关于王硕的话,王扶之当时就懵了,脑子一转,才反应过来这老丈就是他爹。 这事说起来简单,可想想有多巧。20年没见,父子俩就这么在路上碰上了,连对方是谁都不知道。王扶之小时候离家,爹娘没文化,也没照片留下来,认不出也正常。可那份血脉里的牵挂,谁也割不断。老丈这些年一直在等儿子回来,心里早不抱啥希望了,突然听见王扶之喊“爹”,那滋味估计比啥都复杂。王扶之呢,一个硬汉,在战场上眼都不眨,这会儿却哭得像个孩子。 这故事传开后,村里人都说像做梦一样。那年头,战争把多少人拆散,能找回来的太少了。王扶之跟爹的重逢,成了个念想,让人觉得再苦的日子也有盼头。后来,他伤养好了,又回去干活,可不管多忙,他总会抽空回来看爹。乡亲们都说,这位师长看着威风,可骨子里还是那个惦记家的王硕。他打仗是为了国,可心里那块软的地方,永远留给了家人。 王扶之这辈子不容易,从小没了安稳日子,长大又一头扎进战火里。他12岁参军,扛过饥荒,打过鬼子,后来又去了朝鲜。每次都是九死一生,可他从没抱怨过。战场上,他是铁打的师长,可下了战场,他就是个想家的儿子。那次回乡,他没想过能找回爹,可老天偏偏给了他这个惊喜。20年的分离,换来了一车路的相认,这事听着就让人心里热乎乎的。 后来,王扶之还是那个师长,继续干他的活儿,但他跟爹的关系再也没断过。他常说,打仗是为了让家里人过上好日子,可真回到家,才知道家才是他最硬的靠山。这话听着朴实,可句句有分量。他从军几十年,荣誉不少,可最珍贵的,还是那声“爹”。这故事不光是他们爷俩的,也是那时候无数人的缩影。战争散了,家还在,这就是最大的安慰。