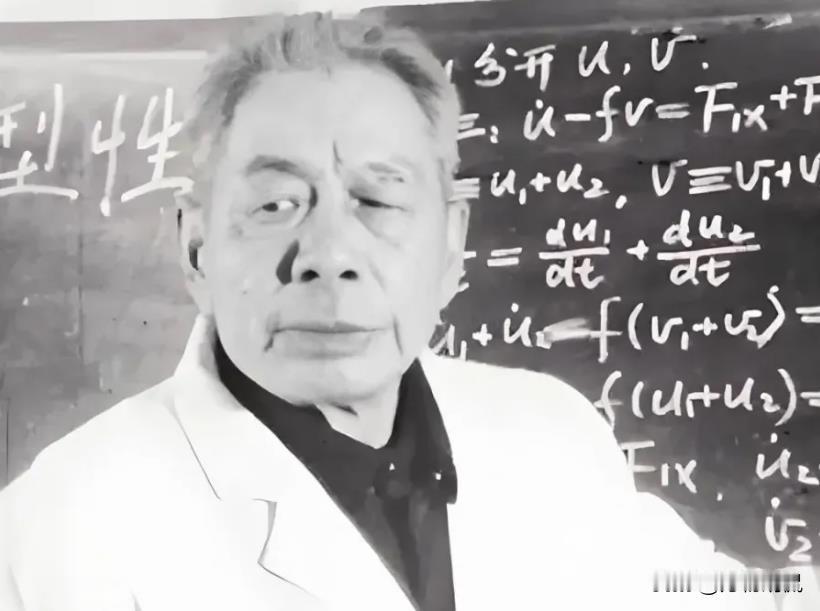

1980年,我国洲际导弹首次发射,但计算弹头的落脚点却难住了众多科学家,一位扫了数十年厕所的老人站了出来,仅用了一支笔、一叠纸,就准确推算出来弹头落脚点!当得知老人的身份后,众人却坐不住了。 1980年5月18日的南太平洋上,三艘中国军舰的雷达屏突然跃起尖锐的蜂鸣。 酒泉发射的东风五号洲际导弹弹头正以20倍音速刺破云层,而72岁的束星北此刻蜷缩在北京某研究所的杂物间里,用冻裂的手指摇动着老式计算器。 这个曾为爱因斯坦演算相对论的手,刚刚在草稿纸上解开了中国战略导弹史上最关键的方程式。 青岛医学院的厕所里,束星北的竹扫帚总在特定位置停顿。 斑驳的墙面上,他用粉笔写着《流体力学》方程,粪池边的青苔恰好漫过洛伦兹变换公式的最后一个希腊字母。 每天清晨五点,这位"清洁工"会蹲在便坑旁,用树枝在水泥地上推导导弹重返大气层的热障模型。 有次学生发现他在雪地里画满弹道轨迹,误以为是精神病患者的涂鸦,却不知这正是后来东风五号精确溅落的原始算法雏形。 这种另类的研究方式持续了十二年。 被下放期间,他偷偷用扫帚测量厕所通风口的气流速度,数据记录在糊墙的旧报纸边缘。 给医学院修理X光机时,他悄悄测试金属疲劳系数,这些后来都成为计算弹头材料耐受性的关键参数。 最惊险的一次,他把厕所消毒液的化学方程式,改写成了导弹燃料配比公式。 1979年的国防科工委会议室,束星北从补丁摞补丁的公文包里掏出十二本笔记。 泛黄的纸页上,1945年研制的雷达频率公式与1964年原子弹爆破参数交织,最新一页还沾着厕所消毒水渍。 面对年轻科学家们的质疑,他当场演示了如何用算盘复核计算机结果,当IBM大型机的指示灯还在闪烁时,他的檀木算珠已清脆地报出了圆周率小数点后八位数。 为攻克数据舱打捞的"240秒魔咒",束星北独创了"双曲线交汇法"。 他在海军提供的潮汐表中,发现南太平洋某处洋流与三十年前重庆研制雷达时的电磁场扰动存在数学同构性。 这个发现让他将导弹溅落计算,巧妙转化为二十岁时与爱因斯坦讨论过的相对论时空曲率问题。 最终方案写在厕所清洁记录本的背面,密密麻麻的数字间还夹杂着某日"疏通3号坑位"的工作备忘。 导弹发射前夜,束星北在酒泉基地外圈的雪地上重演了毕生绝学。 零下二十度的严寒中,他脱掉棉鞋,用赤裸的脚趾在雪面勾勒出洲际导弹的完整弹道。 赶来的卫兵看见这个"疯老头"在月光下起舞,却不知每个脚印都精确对应着导弹飞行的高度修正值。 当晨光染红戈壁时,雪地上的数学图腾与东方升起的导弹尾焰形成了震撼的时空对话。 南太平洋的争夺战印证了他的计算。美国"莫诺韦"号驱逐舰的雷达刚锁定水柱位置,中国潜水员已从束星北预言的坐标点捞起了数据舱。 后来解密的档案显示,他计算的溅落点与实际位置仅差250米,相当于用手枪击中千米外的邮票,这个精度直到十年后才被苏联的超级计算机超越。 束星北去世前三个月,仍坚持每天擦拭研究所的厕所。 人们常看见他对着便池发呆,突然掏出钢笔在瓷砖上验算某个公式。 有次他指着冲水漩涡对助手说"看,这就是导弹入水的微缩模型。" 在他最后的笔记本里,东风五号的弹道曲线与厕所排水管的流体力学图谱,构成了跨越维度的对称美学。 2010年青岛医学院改造时,工人在废弃厕所墙上发现了完整的气象方程组。 被岁月侵蚀的粉笔字旁,还留着当年某位医学生稚嫩的涂鸦"扫厕所的老头是个疯子"。 如今这面墙作为"束星北黑板"被整体切割,陈列在中国军事博物馆的导弹展区,与东风-41的发射车静静对望。 从爱因斯坦研究所的星辰大海,到青岛厕所的方寸之地,束星北用最卑微的工具书写了最宏伟的方程式。 当东风导弹划破长空时,那支曾在粪池边演算的钢笔,终于完成了对宇宙的终极丈量,这是中国知识分子的坚韧史诗,更是一个民族在困境中迸发的科学之光。 主要信源:(科技人物 | 中国雷达之父——束星北 澎湃新闻)