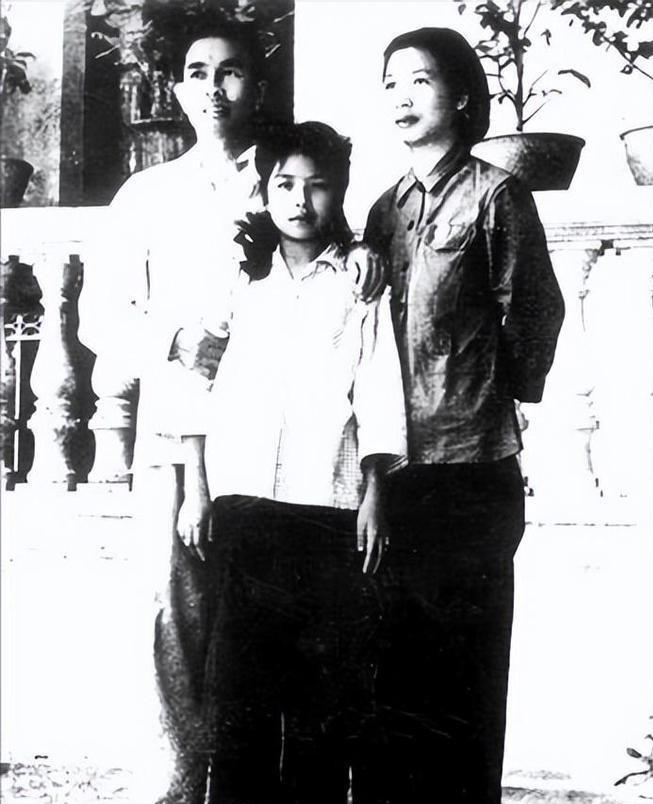

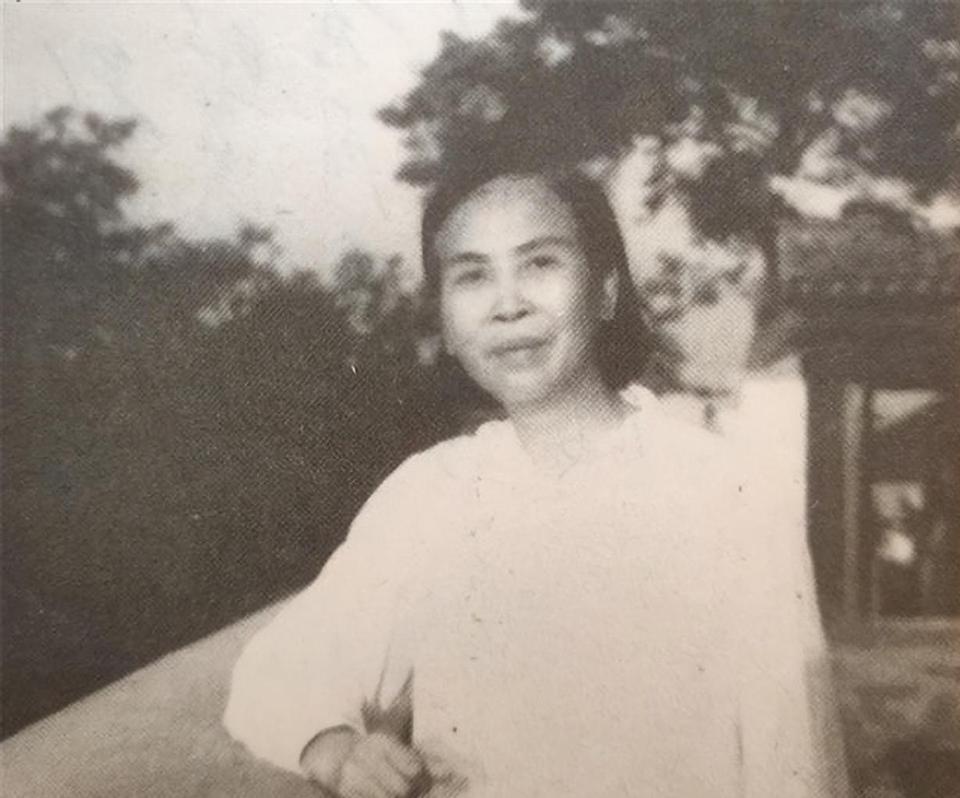

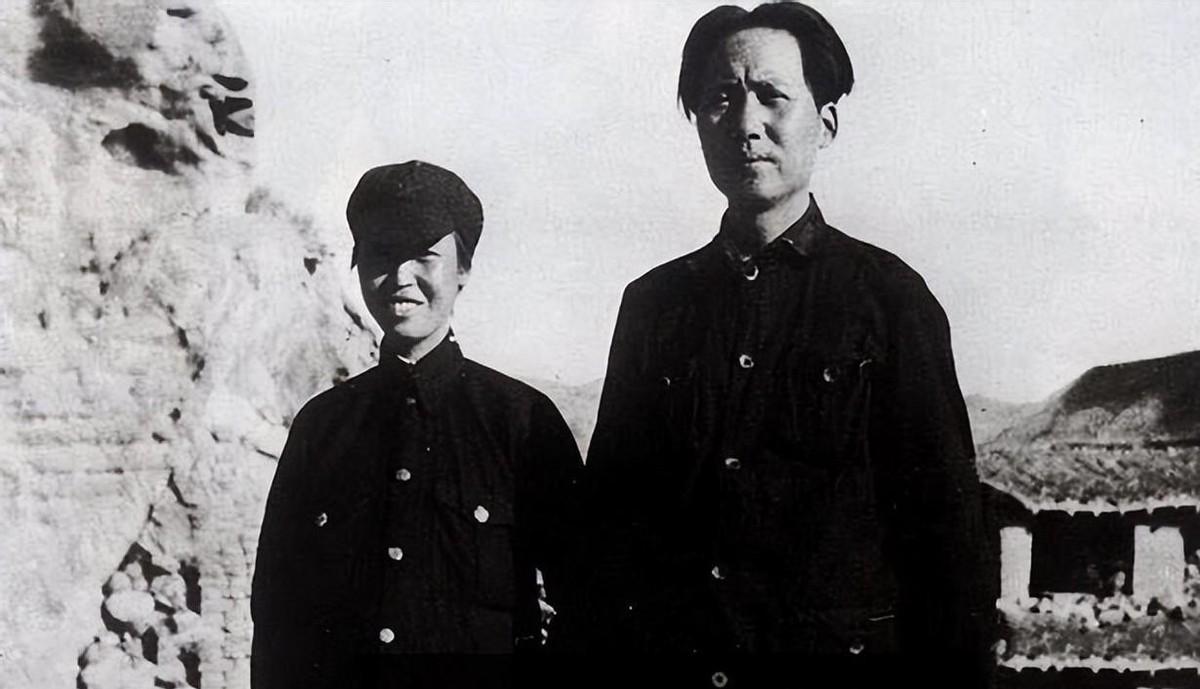

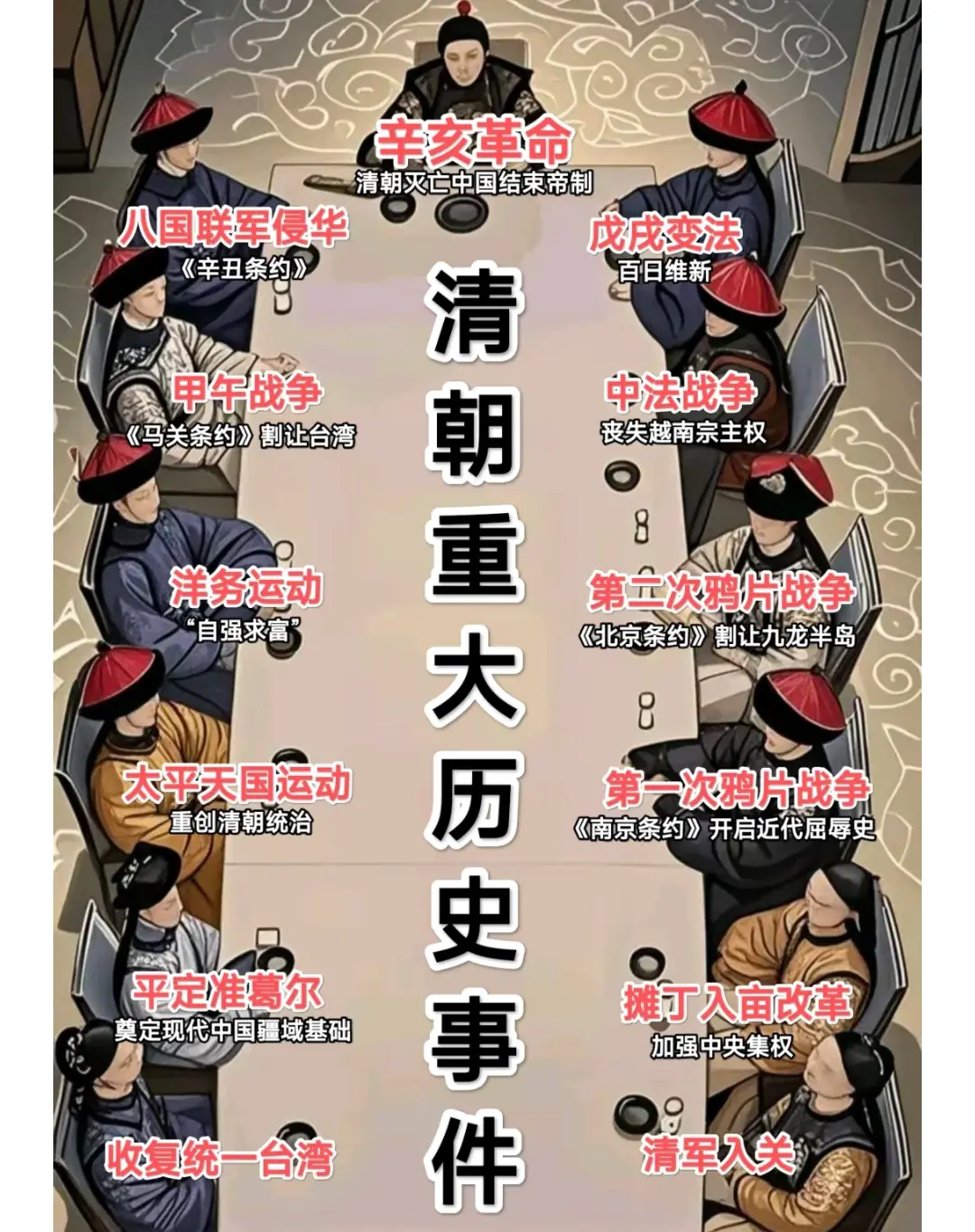

1947年贺子珍从苏联回国,曾志找她彻夜长谈:革命苦了我们女人! “子珍!还记得瑞金突围时你递给我的半块糍粑吗?”1947年冬夜的哈尔滨招待所里,曾志跨过门槛时的这句话,让正在整理俄文书籍的贺子珍猛然怔住。炭火盆里的火星噼啪炸响,映照着两位女战士鬓角的白霜。这个被历史学家反复提及的会面场景,不仅勾连起跨越二十载的革命情谊,更折射出时代洪流中女性革命者的特殊困境。 1937年深秋的延安窑洞至今留有贺子珍的指痕。当她在《真理报》上读到苏联医疗条件优越的报道时,连夜给毛泽东写下的那封赴苏申请信,字迹力透纸背的决绝里藏着不为人知的隐痛。十七处未愈的枪伤在阴雨天里噬咬神经,更锥心的是那个夭折在担架上的孩子——这些连毛泽东都未曾完全知晓的创伤,最终将她推向了异国他乡。莫斯科郊外的疗养院并非想象中的人间天堂,零下四十度的寒夜里,她裹着薄毯蜷缩病床,听着隔壁病房俄罗斯护士抱怨“中国女人整夜说胡话”。 十年间命运给这位井冈山女杰开尽了玩笑。1938年收到毛泽东最后一封电报时,她正抱着高烧的毛岸青在基洛夫医院走廊徘徊。电报里“安心养病”四个字被泪水晕染成团,而江青与毛泽东结婚的消息传来那日,她竟将整瓶伏特加浇在疗养院的松树上。王稼祥1947年见到她时,这个曾被斯大林称赞为“东方圣女贞德”的女人,正机械地叠着病友的衣物,嘴里反复念叨着俄语单词“回家”。 “我们女人付出的,何止是青春?”曾志抚摸着贺子珍手背上的弹片疤痕,窗外的月光洒在她们共同经历过的岁月褶皱里。1928年茶陵战役期间,曾志难产时贺子珍冒险穿越火线送来的止血草药,此刻仿佛仍在搪瓷碗里冒着热气。两个母亲都选择将亲生骨肉送给老乡抚养,曾志在福建山区找到儿子时,孩子正蹲在猪圈旁啃生红薯;而贺子珍留在江西的女儿,至今杳无音讯。 哈尔滨的暖气片滋滋作响,盖不住曾志突然提高的声调:“当年你说要学电台技术,蔡协民还笑咱们女子干不了这个!”这个细节鲜见于正史,却真实发生在1929年赣南的茅草屋里。彼时贺子珍为掌握摩尔斯电码,手指被电键磨得血肉模糊,最终成为红四军首位女报务员。可惜这项本可改变她命运的技能,在苏联的审查制度下成了“可疑技术”,精神病院的铁窗就此阻断了她与电波世界的最后联系。 黎明前的黑暗最是漫长。当曾志问及未来打算时,贺子珍从箱底取出泛黄的《联共(布)党史简明教程》,书页间夹着朵干枯的野菊——那是1930年毛泽东在吉安城外为她摘的。这个意味深长的动作,道尽了多少欲说还休的沧桑。她们谈起共同认识的女性战友:伍若兰被枭首示众时腹中尚有胎儿,康克清长征途中被迫放弃双胞胎,这些本该惊天动地的牺牲,在革命叙事中往往浓缩成冰冷的统计数字。 哈尔滨火车站月台上的分别时刻,贺子珍将珍藏的列宁勋章塞进曾志口袋。这枚在伊万诺沃国际儿童院任教时获得的奖章,背面还刻着俄文“为了下一代”。两位母亲相顾无言,汽笛声里翻滚着她们未能说出口的千言万语。开往沈阳的列车启动瞬间,曾志突然追着车窗大喊:“要活着看见新中国啊!”这句话飘散在北满的寒风里,成了跨越两个时代的女性革命者最朴素的约定。 历史总是惯于铭记硝烟中的将帅,却常忽略那些在命运漩涡里挣扎的女性身影。贺子珍归国后坚持要求分配工作的倔强,曾志晚年为老战友平反而奔走的执著,这些细碎却坚韧的生命痕迹,恰似黑土地里深埋的草根,在春寒料峭时最先感知时代的温度。当我们在档案馆泛黄的会议记录里,偶然发现贺子珍1950年提交的《关于妇女扫盲工作的建议书》手稿,那些力透纸背的字迹,何尝不是另一种形式的冲锋号角?