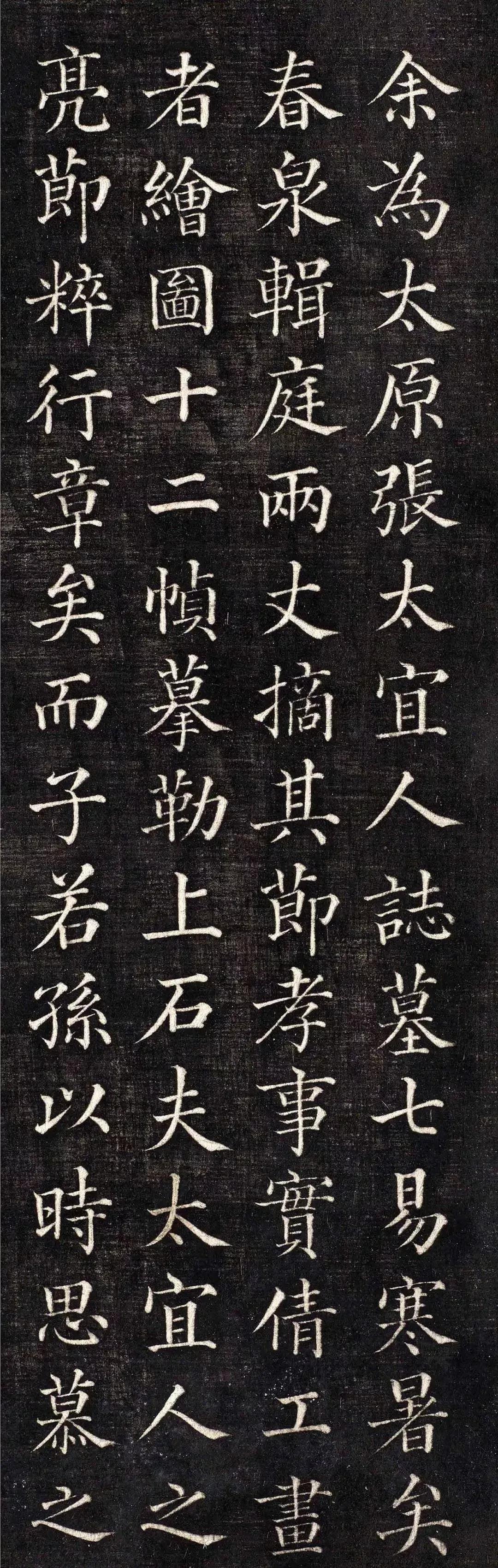

2016年,拍卖会上一件明代木雕罗汉被判为赝品,当专家为其验明真身时,发现里面竟藏着来自600多年前的“私房钱”。 在澳大利亚墨尔本的拍卖行里,一件明代罗汉木雕正躺在聚光灯下。 这件高约三十公分的雕刻品,表面布满岁月磨砺的痕迹,却掩不住工匠刀法间流转的佛韵。 它的现任主人斯塔尔站在展厅角落,望着这件跟随自己二十五年的藏品,思绪飘回1990年伦敦的雨天,那天他在古董店里初见这尊木雕,莫名被罗汉低垂的眉眼吸引,仿佛跨越时空的某种召唤。 拍卖前例行检查时,激光扫描仪在木雕后脑处发现异常阴影。 工作人员反复调试设备,确认这不是木料本身的结节。 经红外探测,中空结构内藏有片状物体,轮廓方正似纸质。 这发现让在场专家既兴奋又忐忑,毕竟明代木雕存世量稀少,任何内部构造都可能是重大考古线索。 征得斯塔尔同意后,修复师用显微仪器探查木雕表面。 在罗汉发髻与衣领交界的褶皱处,发现米粒大小的榫卯机关。 随着青铜探针轻轻拨动,暗格应声开启,一张泛黄桑皮纸蜷缩其中。 当这张标着"壹贯"的明代宝钞被完整取出时,整个鉴定室鸦雀无声,纸币边缘的龙纹花栏清晰可辨,正中"大明通行宝钞"六个楷字历经六百年仍墨色如新。 这张意外现世的宝钞,将所有人的记忆拉回洪武八年。 彼时明太祖为填补铜钱缺口,以桑穰纸印造宝钞,规定每贯等同白银一两。 初时宝钞确能"与铜钱通行使用",但随着朝廷无节制滥发,至成化年间已经贬值千倍。 如今这张躲过虫蛀霉变的纸钞,倒成了明代货币制度最鲜活的见证。 关于藏钞动机的猜想在学界掀起波澜,有学者翻出《明实录》记载:洪武年间官员俸禄半数为宝钞,按当时购买力,一贯钞可买四石米。 但到宣德年间,这张纸钞的购买力缩水到仅值一文铜钱。 若为贪腐藏匿,实难解释为何仅存单张;若为应急储备,又与其迅速贬值的特性相悖。 而最合理的推测,或许藏钞者压根没机会取出这笔钱。 木雕本身的流转轨迹更耐人寻味,检测显示其木质为明中期福建特产的龙眼木,而暗格制作工艺却带有闽南匠人特色。 专家推测,这尊罗汉最初或为某商贾家宅的供奉之物。 当宝钞沦为废纸的年代,或许某个惧内的男主人灵机一动,将最后值钱的壹贯钞塞进暗格。 后来或因战乱流离,或因家族变故,这个秘密竟沉睡六百年。 在随后的竞拍中,这件"带彩蛋"的木雕以4.2万澳元成交。 新主是位旅澳华商,他计划将文物捐赠给南京博物院。 当木雕与宝钞在海关文物鉴定处重逢时,工作人员发现个有趣细节,暗格内壁残留着极浅的指甲划痕,像是某人反复摩挲的印记。 这些细微痕迹,恰似历史长河投下的涟漪,让冰冷的文物陡然生出温度。 据统计,现存完整的大明宝钞仅三十二张。 故宫博物院研究员还指出,木雕的暗格设计颠覆了学界对明代工艺的认知,它的精密程度堪比同时期西洋自鸣钟的机械构造。 而宝钞上隐约可辨的朱砂指印,或许将成为破解藏主身份的关键线索。 信息来源: 故宫博物院《2016-2025年海外回流文物档》 《明史·食货志》中华书局点校本 《文物》2024年第6期《明代木作暗格工艺新发现》