1962年,55岁的邱行湘跟一位纺织女工结婚了,三年后生下了一个儿子,想到自己被称为“小蒋介石”的时光,在功德林中担任杜聿明王陵基康泽组长的时刻,邱行湘感叹说自己有三个想不到。

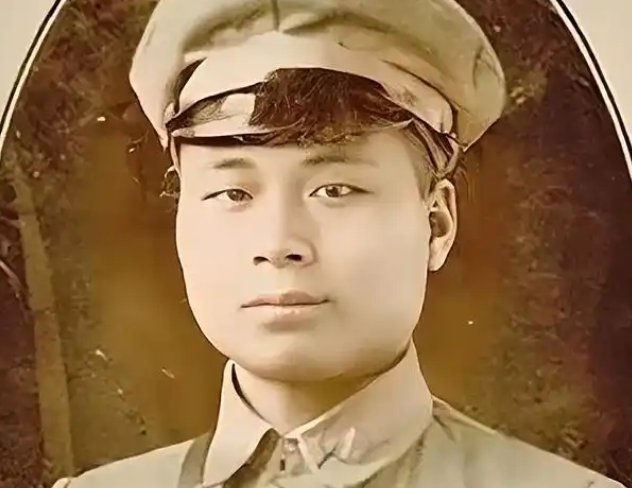

20世纪40年代末的洛阳城头硝烟弥漫,国民党青年将领邱行湘奉命死守这座千年古城。

被同僚称为"小蒋介石"的黄埔五期生,此刻正站在城墙上眺望远方,自1925年投考黄埔军校起,他的人生就与民国历史紧密相连。

从抗日战场上的"邱老虎"到内战时期的洛阳警备司令,他始终以绝对忠诚践行着对蒋介石的誓言。

1948年3月,解放军以雷霆之势突破洛阳防线,当最后一道阵地失守时,他掏出配枪对准太阳穴,却被副官飞身夺下武器。

在解放军旅部,他见到了意想不到的故人,黄埔一期学长陈赓,眼前没有胜利者的倨傲,反而搬来木凳与他促膝长谈。

陈赓指着作战地图细说洛阳战役的每个细节,对守军战术给予客观评价,这般坦荡胸襟让邱行湘首次对"敌军"产生敬意。

功德林战犯管理所的生活彻底改变了这位职业军人的人生轨迹,清晨五点的起床号声中,他总会第一个冲出宿舍,抄起铁皮菜桶健步如飞。

要知道这种特制的容器单个就有50斤重,他却能前后各挂两桶,扁担压得咯吱作响仍面不改色。

在秦城农场的开荒劳动中,他创造过连续挑水50担不歇气的纪录,粗糙的竹扁担在肩头磨出厚厚老茧。

管理干部发现,他竟把军事素养转化成了劳动智慧,因为他能精准估算每畦菜地所需肥料,就像当年计算弹药补给般严谨。

1959年寒冬,功德林特赦名单公布时引发不小震动,站在第一批获释者队伍里的邱行湘,军衔虽低于诸多同僚,却在10年改造中展现出惊人的转变。

离所前夜,他默默将宿舍门窗擦得锃亮,把用了10年的劳动工具整齐码放在工具间,诸多细节都被管理干部记入档案,成为战犯改造的典型范例。

等他重获自由回到江苏老家,推开斑驳的木门时,80岁的老母亲正摸索着淘米,母子相拥的瞬间,老人浑浊的双眼突然迸发神采,枯瘦的手指颤抖着抚摸儿子脸上的皱纹。

等到第二天清晨,他带着两包桃酥拜访村中老长工,当着众人面扑通跪地,当年少爷与雇农的阶级鸿沟,在真诚忏悔中化作青烟消散。

1962年春节前夕,55岁的光棍将领迎来人生重大转折,在组织牵线下,他与南京棉纺厂女工张玉珍组建家庭,婚礼当天没有八抬大轿,只有单位食堂的四方桌上摆着喜糖。

谁能想到曾被医生判定难有子嗣的他,在结婚3年后竟有了孩子,婴儿的的啼哭打破家中寂静,他颤抖着接过襁褓中的儿子时热泪纵横。

夜深人静时,他常对着泛黄的军装照片喃喃自语:"想不到共产党能给我治病,想不到还能给娘养老送终,更想不到这把年纪还能当爹。"

晚年的邱行湘担任文史专员,用钢笔代替钢枪续写人生,他撰写的《洛阳战役亲历记》被军科院列为参考资料,字里行间既有对旧主的复杂情感,也饱含对历史的深刻反思。

1996年寒冬,89岁的老人安详离世,枕边放着三件遗物:特赦证书、全家福照片和那枚早已停摆的黄埔军校纪念怀表。

从"小蒋介石"到文史专员,邱行湘的人生轨迹折射着二十世纪中国的沧桑巨变。

在南京清凉山公墓的苍松翠柏间,他的墓碑没有镌刻军衔战绩,只有简简单单五个字:公民邱行湘。