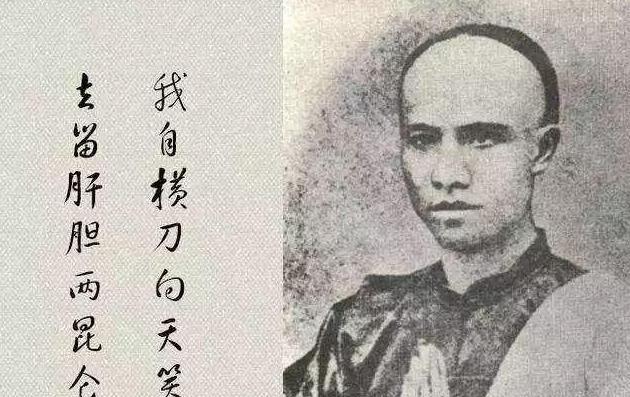

1898年,谭嗣同被慈禧关押在监狱里,妻子李闰为了见他,买通了狱卒。她哭着对谭嗣同说:“我想为你生个孩子留下后代。”没想到谭嗣同说的话,让监狱里所有人都震惊了。 19世纪末的中国,正处于风雨飘摇的历史转折点。腐朽的清朝王朝内忧外患,西方列强列强的入侵和不平等条约的签订,使得中国陷入民族存亡的危机。与此同时,一批有志之士开始奋起反抗,主张通过变法图强以挽救国家。 这种历史背景下,谭嗣同作为戊戌变法的先进代表人物,他的人生轨迹与那个时代的命运紧密相连。谭嗣同出身于科举世家,自幼受家庭严格教育熏陶,展现出非凡的学识和胆识。 他不仅痴迷于传统文化,更对西方先进的科学技术和思想怀抱热忱。父亲对他的期望是依旧循规蹈矩,走仕途之路,成为科举状元,保持家族荣耀。年轻的谭嗣同眼见国家积弱,百姓饱受压迫,故逐渐形成了革新的思想。 在个人情感方面,谭嗣同与妻子李闰的关系也颇具戏剧性。李闰起初对丈夫研究的所谓“异端邪说”持怀疑态度,但随着深入接触,逐渐理解甚至拥护丈夫的理念和抱负。 两人通过夜深人静时共同研读西方哲学、科学著作,以心印心,在思想和感情上渐趋契合。他们的婚姻不再是传统的名门世家的表面联姻,而是共同志向的同盟。李闰那份对丈夫坚定的支持和理解,为谭嗣同投身变法立下坚实的后盾。 当戊戌变法如春风般短暂掠过中国历史舞台时,谭嗣同身处其中,成为推行变法的先锋。慈禧太后与保守派的势力汹涌来袭,迅速扼杀了维新派的希望。 谭嗣同被捕,遭到革职囚禁,命运骤然转向。当李闰得知丈夫被押入京城的狱中,她不顾安危,巧妙地买通了狱卒,终于得以接见丈夫。 面对失明苍白、精神虽坚但形容憔悴的谭嗣同,李闰忍不住泪流满面,哭喊着希望为丈夫留下血脉,为家族延续未来。这个愿望虽充满人情味,但暗含对生命延续的渴望和对过往美好未来的坚持。 谭嗣同却以他常人难以理解的全局视角,给予了李闰震撼众人的回应。他深刻认识到,在那个动荡而荒乱的历史时期,个人的生命与家族的延续已无法与国家的兴亡相划等号。 他说:“闰儿,我们活着的意义不在于延续血脉,而在于如何唤醒沉睡的民族精神,让变法的火种能在这片广袤的土地生根发芽。 给孩子带来痛苦和束缚,不如让我们的理想永存于心。”这席话不仅体现他个人的超然境界,更反映了他殉道者的气节和对未来民族解放的坚定信念。狱中的众人无不为之一震,更感受到他非凡的英气和深沉的哲学思考。 谭嗣同面对残酷刑罚,默默承受,没有一声哀嚎,体现了他刚烈坚贞的民族气节。在场的人或许视其死为官场政治的教训,但这场惨烈的牺牲却如投向湖心的石子,激起层层涟漪,在后来中国的变革浪潮中凝聚成强大的精神力量。 谭嗣同的精神遗产并未随其生命的消逝而湮灭。他的理念和思想经由其学生们薪火相传。蔡锷与杨昌济等青年才俊深受其教诲影响,渐渐成长为革命的重要骨干。 蔡锷后来成为推翻清朝统治的关键将领,培养出朱德等革命领导人;杨昌济则专注于教育创新,其学生中诞生了毛泽东这样未来的革命领袖。这条思想传承的脉络,为中国近代史的深刻变革提供了思想基础和动力源泉。 李闰在丈夫离世后没有沉溺于个人苦痛,她继承并发扬了谭嗣同的精神遗志。她创办学堂,宣传新思想,成为推动社会变革的重要女性力量。她的坚韧和智慧使得谭嗣同的理想得以延续,同时也为那个动荡年代的女性形象树立榜样。 谭嗣同以生命诠释了理想主义的光辉,他的牺牲不仅仅是个人命运的悲壮,更代表了一代人的觉醒和奋争。 他的精神如种子般埋藏在中国大地深处,历经风霜雨雪,终在后来的历史进程中萌芽生长。那个复杂而残酷的时代,因他和他的同志们的奋斗而走向新的未来。谭嗣同的故事不仅是历史的回响,更是激励后人不懈追求进步和改革的永恒篇章。