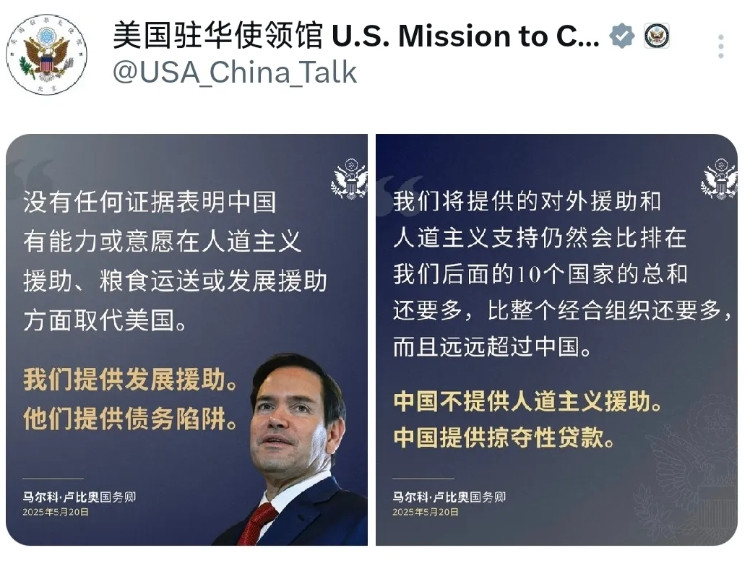

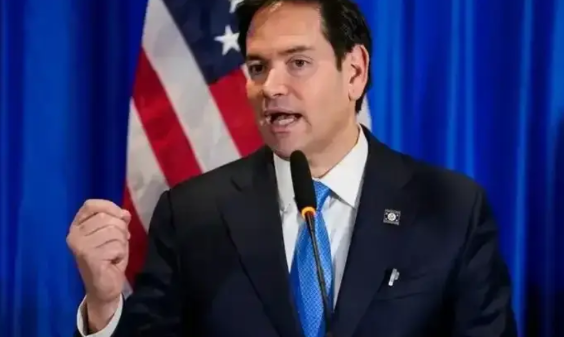

中国前驻欧盟大使吴海龙痛批美国:“美国的问题出在自己身上,但美国从不愿从自己身上找原因。自己得了病,自己不吃药,非要让别人吃药来治美国的病。最近美国向全世界发起的关税战,就是这种逻辑。” “中国客观上正在越来越多的领域超越美国,但这并不是中国出于要与美国进行战略竞争的目的,而是中国不断地实现自我超越的结果。”“全球繁荣峰会”5月19日至21日在香港举行,吴海龙发表主旨演讲时作上述表示。 他呼吁,无论从地缘政治还是地缘经济的角度考虑,中欧合作都是必选题。 吴海龙表示,中国在崛起的过程中对外面临的最大问题是中美关系问题。美国犯下的最大的战略认知错误,就是把中国从合作伙伴视为了战略竞争对手,视为最大的威胁和挑战。但中国根本就不想与美国搞什么战略竞争和战略博弈,更不想取代美国当世界的老大。中国只想把自己发展好,把自己发展好。 吴海龙前大使对美国的批评,本质上是对国际秩序重构的理性思考。中美竞争的实质,是两种发展模式、两种治理理念的较量。中国的崛起并非以取代美国为目标,而是致力于推动国际秩序向更加公平合理的方向演进。中欧合作作为这一进程的重要支点,其价值不仅在于经济互补,更在于为全球治理提供新的范式选择。面对美国的战略围堵,中国需以“战略定力+战术灵活”应对,在坚持原则的同时,积极拓展合作空间,最终实现“不战而屈人之兵”的战略目标。 吴海龙对美国战略认知的批评,深刻揭示了当前中美关系的核心矛盾。 美国对华关系上的战略误判有其现实根源。首先,美国打压中国是美国国内治理困境的转嫁逻辑。美国近年面临经济滞胀、政治极化(国会山骚乱事件后两党对立加剧)、社会分裂等结构性问题。为转移国内压力,美国将中国塑造为“敌人”,通过关税战、科技封锁等手段制造外部紧张,试图凝聚国内共识。这种“甩锅”策略在特朗普政府时期尤为明显。 其次,也有美国霸权焦虑的认知偏差。美国将中国发展视为对其单极霸权的挑战,却忽视了中国“不称霸”的战略承诺。中国军费远低于美国,且始终坚持防御性国防政策。吴海龙指出,中国从未寻求取代美国,而是主张构建“相互尊重、和平共处、合作共赢”的新型大国关系。这种理念与美国“零和博弈”思维形成鲜明对比。 3再者,则是意识形态偏见的路径依赖。 美国长期以意识形态划线,将中国特色社会主义视为“威胁”。但现实是,中国通过“一带一路”倡议和RCEP机制,推动全球经济治理体系改革,而美国却在破坏多边主义(如退出WHO、巴黎协定)。吴海龙在2025全球繁荣峰会上强调,“全球南方”的崛起正在重塑国际格局,美国若继续固守冷战思维,将加速自身影响力的衰退。 尽管面临美国围堵,中国2024年GDP仍增长5.2%,对全球经济增长贡献率达35%。中欧贸易额突破1.4万亿美元,中国对欧直接投资增长47%,宁德时代、比亚迪等企业在欧洲的新能源产业链布局,正在改写全球产业竞争格局。这种“东升西降”的趋势,并非中国主动“超越”,而是全球化进程中要素流动的自然结果。 美国对华芯片管制催生了中国的自主创新。正如英伟达CEO黄仁勋所言,美国的封锁反而“激励了中国创新体系”。这种倒逼式发展,使中国在人工智能、量子计算等领域形成独特优势,2024年全球AI专利申请量中国占比达48%。 中国与欧盟关系方面,双方经济互补性是合作的现实基础。欧在产业链上高度依存:欧洲是中国高端设备的主要来源地,中国是欧洲汽车(占德国出口量28%)、农产品(占西班牙橄榄油出口37%)的关键市场。这种深度融合使欧盟难以完全跟随美国对华脱钩。 在地缘政治的平衡方面,中欧合作在一定程度上牵制了美国的单边主义。例如,欧盟在2025年4月宣布重启中欧投资协定谈判,并考虑在5G、绿色能源领域与中国技术合作,这直接回应了美国要求“选边站”的压力。德国总理奥拉夫·朔尔茨近期公开表示,“欧洲不能成为美国对华政策的附庸”,反映出欧盟战略自主意识的增强。 我们需要警惕的是,美国的反制与分化策略。美国可能加大对中欧合作的阻挠,如以“国家安全”为由限制欧洲企业与中国在半导体、人工智能等领域的合作。2025年5月,美国宣布对欧盟加征20%关税,试图迫使欧洲在对华政策上让步。对此,中国需加强与欧洲在WTO框架下的协同,共同应对美国的单边制裁。 中国需坚持“以我为主”的发展道路,避免陷入与美国的战略博弈陷阱。正如吴海龙所言,中国的核心任务是“办好自己的事”。通过深化改革、扩大开放,增强自身发展韧性,是应对外部挑战的根本之策。