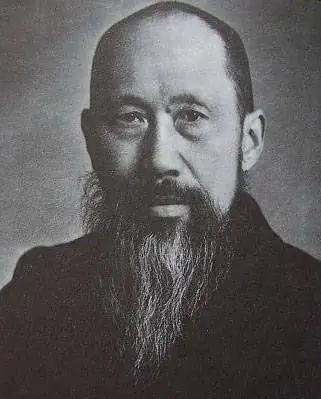

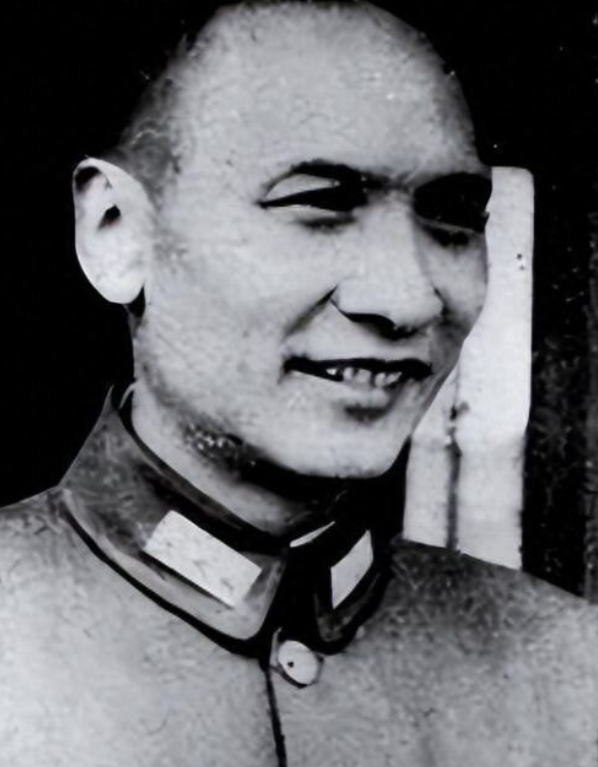

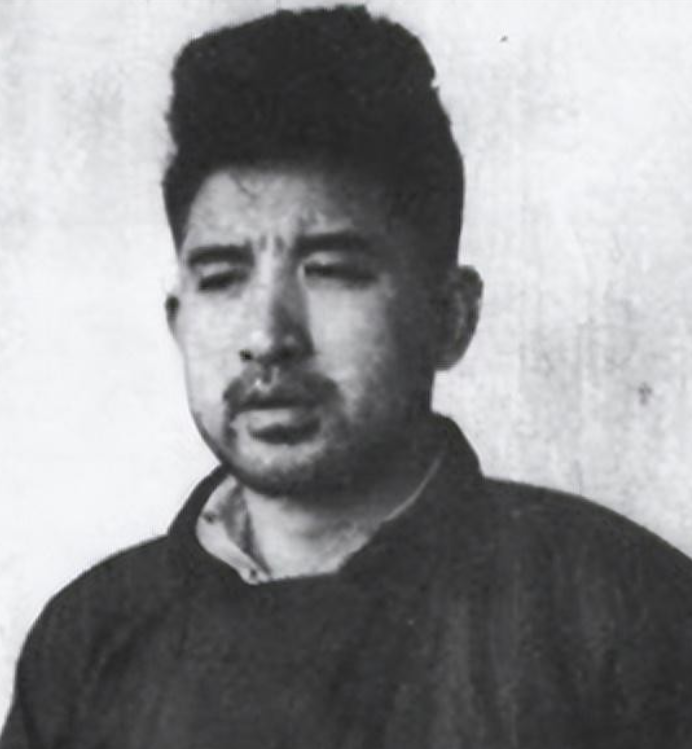

1981年,一个曾经军统出身的老特务,递交了一份要求改“退休”为“离休”的申请,立刻引发争议,按政策,只有在抗战、解放战争中立有大功的人才有资格。 可偏偏这人出身复杂,档案上写着:军统副队长,镇压过共产党,还参与过逮捕学生,这人叫阎锦文,按理说早该被清算,可偏偏,邓颖超在申请上批了六个字:“不要亏待了他。” 阎锦文十几岁就在上海混社会,后来被杨虎看中,进了“兴中学会”,之后一路爬上国民党上海警备司令部稽查处的副大队长,他干的活儿就是抓人,专抓地下党员和抗议的学生。 很多人说他狠,手上也确实不干净,但当时在军统混饭吃,讲的就是听命令、办事狠。 但就是这么一个人,1946年在杨虎家里见到了周恩来,当时杨虎是半退状态,和中共有接触,周恩来是代表中共来谈事情的,阎锦文当时负责警卫,亲眼看到周恩来对人说话客气、有礼。 更让他印象深刻的是,周恩来谈的不是权谋,而是和平,谈百姓过得怎么样,这一面,没把他拉拢过去,却在他心里埋了个种子。 真正让他命运转弯的是1949年。 那年春天,上海要变天了,眼看解放军就要进城,国民党急了,中央密令让警备司令部“就地解决”一批政治犯,名单上有张澜和罗隆基。 这俩人不是共产党,是民主人士,一个是民盟主席,一个是知名学者,但因为反对蒋介石,也被当成“危险分子”,命令是死的——秘密处决,不留活口。 杨虎接到消息后犹豫了,张澜是他老朋友,他转头就找了阎锦文,阎锦文知道如果执行命令,张澜必死;可如果营救,一旦败露,自己也跑不了,那时候谁都想保命,可他偏偏答应了杨虎。 他找了个借口,把张澜和罗隆基从虹桥疗养院“调防”,换下原来的警卫,自己带人去接,还打电话给杨虎夫人田淑君,让她在家里等人,一路上他心里七上八下,但装得很自然,到杨虎家后,把人交给田淑君,才算松了口气。 这两人后来通过关系从上海去了北京,张澜顺利参加了新政协会议,成为新中国的“开国元勋”,这事后来传到了周恩来耳朵里,说:“这个人救了张澜,有功。” 也正是这句话,成了阎锦文保命、改命的关键。 解放后,公安部门接管上海,按照正常程序,像阎锦文这种“军统背景”的人该拉去审查,但因为张澜的事,他被保了下来,不但没被追责,还被安排进了上海公安局,再往后,又调到了北京参与公安系统的筹建。 不过他也知道,自己档案上那段历史,谁也抹不掉,所以几十年,他干活低调,话也少,即便身边人问起过去,他也只是摆摆手,说那是老黄历。 到了1981年,他已经67岁,身体不好,退休手续也差不多办完了,他递了份申请,想把“退休”改成“离休”,按政策,只有抗战、解放战争里担过风险、出过力的人才有这待遇,他自己也没把握,但申请递上去以后,出人意料地一路通畅。 这事最后送到了邓颖超手里,她看完材料,问了相关人员,确认他确实参与营救过张澜,而且张澜生前也多次提过这事,于是她在申请上写下六个字:“不要亏待了他。” 批示一下来,很多人议论:一个军统特务,怎么成了“离休干部”?可知情的人心里清楚,若没有他当年的那一次转身,张澜也许命丧黄浦江,新中国的统一战线,就要缺一角。 这事过了很多年都还被人提起,有人说阎锦文是“立功赎罪”,有人说他是“及时站队”,可事实是,他救了人,这事没人否认;他干过的那些事,也写在档案上,谁也没替他美化过。 其实当年像阎锦文这种“身份复杂”的人不在少数,军统出来的,比如沈醉、周养浩,大多被抓进去改造了,几年、十几年不等。他们后来被特赦,是因为表现好。 但阎锦文不一样,他是直接被保下来的。这跟他“投共”无关,关键是那一次救人,救的是张澜,是新中国的统一象征。 张澜活着那几年,多次在会议、信件中为阎锦文说话,他说:“当年若非他,性命不保。”张澜的地位不一样,他说出的话,没人敢不当回事。 就这样,阎锦文活到1985年,算是善终,去世时没有大张旗鼓,也没有什么特别待遇,但他那个“离休干部”的身份,一直挂在档案上,没人动过。 这件事后来也成了干部档案管理培训里的一个“经典案例”,不是因为政策变了,而是说明在历史节点上,一个人的一次抉择,可能决定了他一生的走向,阎锦文过去的身份,不代表他没有做对过事。 历史并不总是非黑即白,尤其是在那个大时代里,很多人是在风浪中转身的,有人抓住了机会,有人被浪打翻了,阎锦文,属于前者。 这件事有时被当成“中共宽大政策”的案例讲,其实更像是“功过分明”的体现,救过人、有过贡献,不抹杀;干过坏事、有黑历史,也不会一笔勾销,离休也好、特赦也好,其实都是对历史细节的一种回应。 在那个“敌我分明”的年代,肯为别人冒险的人不多,阎锦文不算英雄,也不算烈士,但他做过一次对得起良心的事,历史有记载,后人也不会忘。 参考资料 《张澜传》,中国社会科学出版社,1992年。