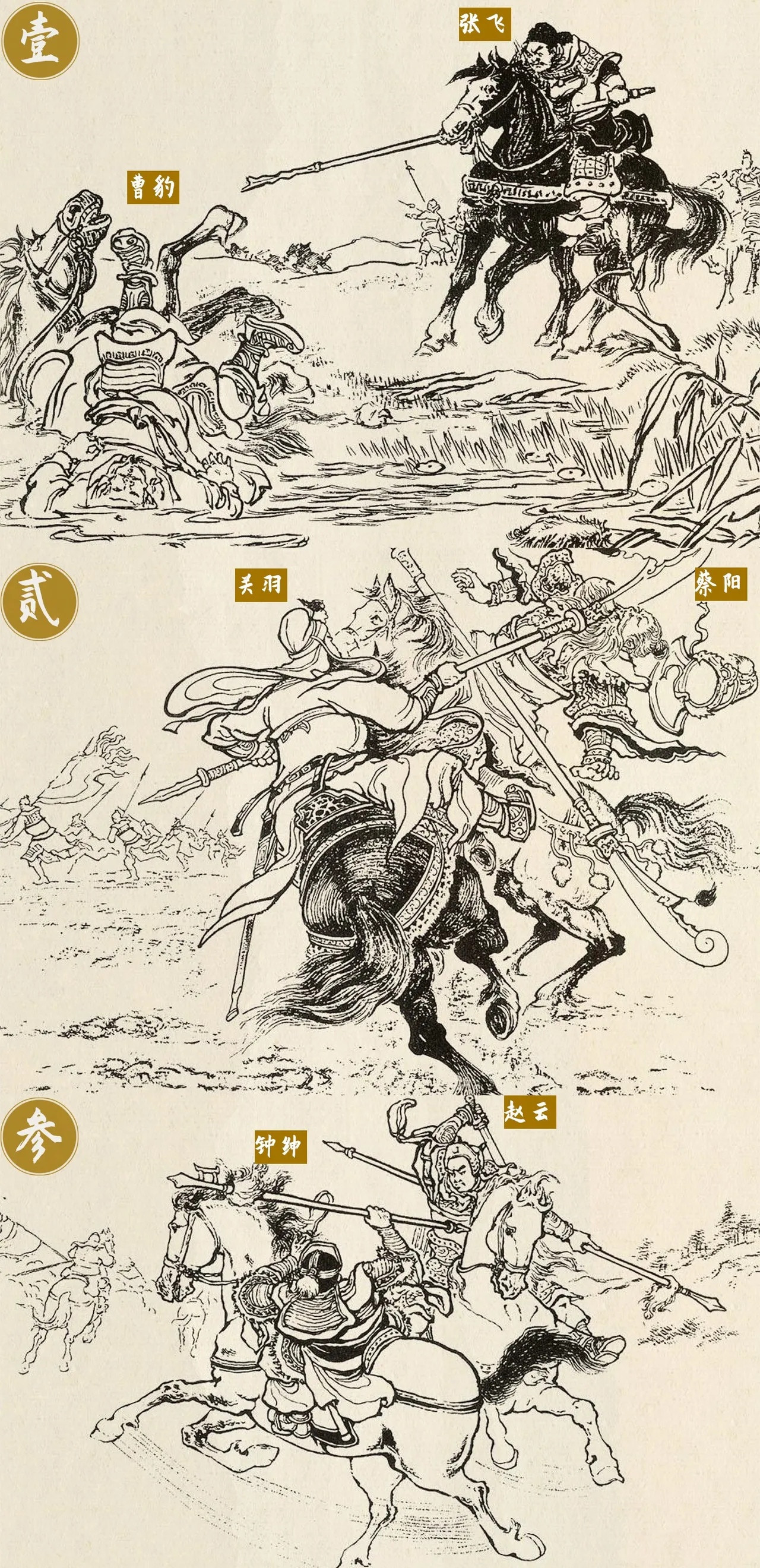

曹操为何终其一生无法统一三国?毛主席的点评一针见血,这两个缺点改不掉,失败是早晚的事。 建安十三年,曹操率军挥师南下,直扼汉中咽喉。这一年的曹操已经羽翼丰满,北方大部分地区尽在其掌控之中。当他带着强大的军队出现在汉中边境时,张鲁不由得心生恐惧,整个益州也为之震动。 然而,就在众人都认为曹操会乘胜追击,一举拿下益州的关键时刻,他却停下了脚步。站在汉中的高处,远眺蜀地的群山,曹操陷入了深思。 "若继续进兵益州,粮草补给线过长,山高谷深,不易行军。"曹操对身边的谋士说道。但这更像是一个借口,因为在他心中,还有更多的顾虑。经过数日的思索和反复权衡,曹操最终决定放弃进攻益州,转而征讨别处。 这个看似普通的军事决策,却如同蝴蝶扇动翅膀引发的连锁反应,彻底改变了三国的格局。刘备得到了宝贵的喘息机会,迅速加强了蜀汉的防御工事。等到曹操再次想要出兵西南时,已经错过了最佳时机,蜀汉在汉中一带构筑了固若金汤的防线。 回望十年前,当刘备投奔曹操时,郭嘉和程昱曾苦苦相劝:"此人志向不小,不可留!"然而,彼时的曹操考虑到自己先前屠徐州、斩边让已经引来不少麻烦,不愿再背负杀害受民众爱戴的刘备的骂名。于是,他做出了一个看似明智实则埋下祸根的决定。 "玄德,天下英雄,唯使君与操耳。"在那场著名的"煮酒论英雄"中,曹操虽然看穿了刘备的野心,却还是放虎归山。这种优柔寡断的性格,不仅表现在对待刘备上,在汉中张鲁事件中也是如此。 在此之前,曹操还经历了另一次重大挫折——张绣事件。当年曹操对张绣的婶婐产生非分之想,导致张绣背叛,在这场战役中,曹操不仅损兵折将,更痛失爱子曹昂和猛将典韦。如果典韦尚在,或许能在日后的战役中为曹操提供更多安全保障。而曹昂的早逝,为日后曹丕与曹植的争位埋下了隐患,削弱了曹魏的内部凝聚力。 从汉中的犹豫不决,到放过刘备的仁慈之举,再到张绣事件中的意乱情迷,曹操的命运似乎总是被自己的性格缺陷所左右。他在战场上所向披靡,却在关键的战略决策上屡屡失误。这些决策失误如同多米诺骨牌,一个接一个地推动着历史走向了三国鼎立的局面。 在历史长河中,曹操的功绩与缺点一直是众说纷纭的话题。有人骂他奸雄,有人颂他枭雄,不同朝代对他的评价也各不相同。然而,在众多评价中,毛主席对曹操的点评堪称一针见血。 当有人对曹操进行不公平批判时,毛主席曾仗义执言,批注道:"欲加之罪何患无辞。"这表明毛主席对曹操的评价是全面而公正的。他既肯定了曹操的军事才能和政治智慧,也毫不留情地指出了曹操的两个致命缺点:不能严于律己与优柔寡断。 "不能严于律己"这一缺点在张绣事件中体现得淋漓尽致。建安四年,曹操亲征张绣,本有机会扩大自己的势力范围。然而,当时曹操对张绣的婶婐产生了非分之想,导致张绣背叛,结果曹操大败而归。更为严重的是,这场战役中曹操失去了继承人曹昂和贴身保镖典韦。 曹昂的死亡直接导致了后来曹丕与曹植的继承之争。试想,如果曹昂尚在,曹操身后的曹魏政权会更加稳固,又怎会有"七步诗"的悲剧?而典韦若在,或许能在日后更多危急时刻保护曹操,为他争取更多统一天下的机会。一时的意乱情迷,造成的却是无法挽回的历史遗憾。 而"优柔寡断"的性格缺陷,则使曹操在多个关键节点上错失良机。最典型的例子就是对待刘备的态度。当年刘备因不满吕布抢占徐州而投奔曹操时,郭嘉和程昱等谋士都极力劝谏曹操除掉这个潜在的威胁。然而,曹操却因为前期屠徐州、斩边让已经背负了不少骂名,不想再因杀刘备而增添恶名,最终选择了放过刘备。 "每与操反,事乃可成耳。"这是刘备的成功之道。他正是看准了曹操的弱点,才能从一个织席贩履的小贩逆袭成为与曹操分庭抗礼的蜀汉皇帝。如果曹操当初能下定决心除掉刘备,历史或许会改写。 与李世民对曹操"能力不足"的评价不同,毛主席看得更为透彻。他认为曹操的失败不在于能力,而在于性格缺陷。在特殊的历史背景下,曹操作为"阉臣之后",确实面临着身份上的困境。但正是因为不能严于律己和优柔寡断这两个根本性格缺陷,才导致他虽然打赢了许多经典战役,却始终无法完成统一三国的霸业。