1937年初冬,风雪交加,33岁林徽因病倒在逃亡昆明的路上,急性肺炎让她高烧到40℃。如果不及时救治,她可会有性命危险。此时,小县城内都是难民,林徽因一家人无车可乘,也无处容身。

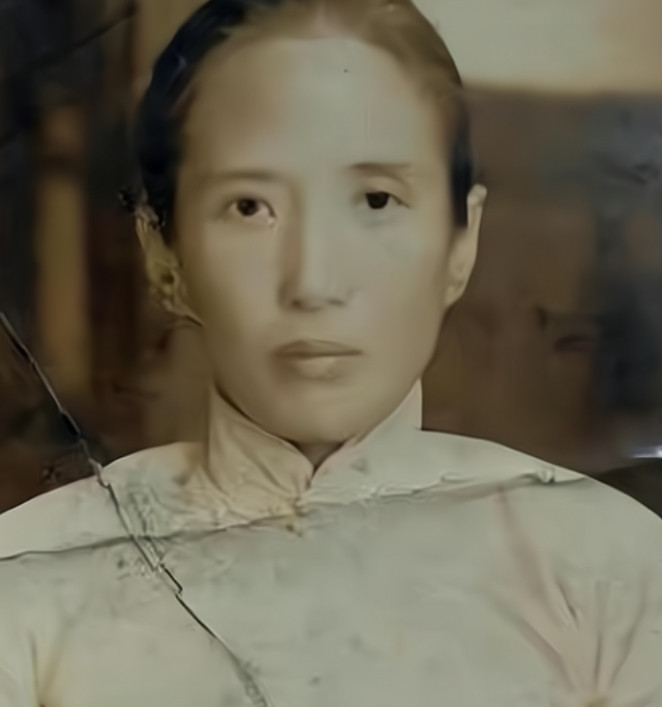

林徽因,年仅33岁,身为杰出的建筑师、作家和诗人,她的生命和才华早已为世人所瞩目。

是文化和艺术界的标杆,还是一位具有革命精神,和坚持信念的女性。

即便在这种情况下,疾病也在悄无声息中找上了她。逃亡途中,林徽因突感身体不适,高烧不断,体温飙升至40℃。

在没有现代医疗资源的偏远小县城,她的病情逐渐变得危急。

这时的林徽因无法像以往那样冷静,病痛让她浑身无力,每一步都让她感觉,自己离死亡更近了一些。

她无助地躺在简陋的车厢里,身边是她深爱的丈夫梁思成,和年幼的儿子梁从诫。

梁思成焦虑地,看着妻子的病情急剧恶化,四处打听,是否能找到一个医生或救援。

县城里满是流离失所的难民,四处一片混乱。

没有交通工具,连基本的住宿和医疗条件,都极为匮乏。整个城市的医疗资源紧张,许多家庭甚至连食物和水源都难以保障。

梁思成在城中四处奔波,企图找到医治林徽因的办法,所有的希望,都在一个又一个的失望中崩溃。

寒风刺骨的晚上,梁思成终于带着一线希望,找到了一个年老的医生。

医生的诊所破旧,药品陈旧,甚至连治疗用的设备都十分简陋。

老医生看着林徽因的病情,脸色变得凝重。“她的病情非常危险,如果不及时治疗,可能会丧命。”医生轻声说道。

梁思成感到心如刀割,他在极度焦虑中,努力想要为妻子争取一线生机。

在那个时刻,梁思成从心底感到,无比的孤独与无力。

他是国家文化界的翘楚,曾经为中国的建筑学和历史文化,作出了巨大贡献,但此刻,他依然无法保护自己的妻子,免受疾病的侵袭。

这个家庭面临着,生死的巨大考验,而周围的一切似乎,都没有办法为他们提供帮助。

即使是为了挽救妻子的生命,他也无力改变周围的困境。

接下来几天,林徽因的病情依然没有好转,每一个漫长的夜晚,梁思成都守在她的床前,紧张地看着她的体温表。

每当她的体温升高时,他就心急如焚,此时的林徽因,面色苍白,汗水如雨般滴落,神情迷离,偶尔会发出低沉的呻吟声。

她的病痛像是一种无情的压迫,令人无所适从。

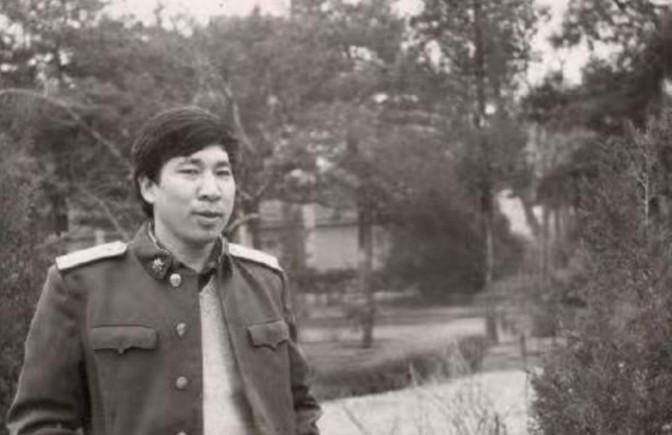

就在梁思成几乎绝望之时,局势发生了转机,一个身穿军装的青年闯入了他们的帐篷。

这位年轻的游击队员,急匆匆地走进来,看着梁思成疲惫的脸庞,马上知道了事情的严重性。

他说他是当地游击队的成员,听说了梁思成的困境后,特地带着一些草药赶来救治。

梁思成看到他时,几乎不敢相信自己的眼睛。

他从未想到会在这种,荒凉的小县城遇到如此及时的救援。

这位游击队员带来的草药,和急救方法令林徽因的体温,得到了短暂的缓解。

青年小心翼翼地为她调配药物,轻轻擦拭她的额头,他似乎有着丰富的野外生存经验,且用草药缓解了她的痛苦。

所用的方法,不完全符合现代医学,在当时的情况下,这无疑为林徽因争取了宝贵的时间。

接下来的几天里,林徽因的情况有所好转,体温逐渐恢复正常。

她的神志清醒,开始能与丈夫简单交谈,尽管她的身体依然虚弱,她已经能够感受到,一点点的温暖和希望。

这一切得归功于那个不求回报、冒着生命危险前来的年轻人。

林徽因恢复后,一家人继续踏上了逃往昆明的旅途,林徽因的身体依然虚弱,但她的内心却因这一段非凡的经历,而变得坚韧无比。

她常常回忆起那个年轻的游击队员,回忆起他在风雪中,为自己带来的生机和希望。

这是她生命中一个偶然的救援,更是那个时代对人性的深刻呼唤。

这段经历深深地烙印在林徽因的心中,在她的日记中,林徽因多次写到,自己在这段旅程中的艰辛与困苦,也写到了那些在困境中彼此帮助、共同度过难关的人们。

她对这些人的感激,远远超出了简单的文字,正是他们的存在,让她在绝望中看到了希望,也让她明白了在战争中,人性的光辉能照亮黑暗的时刻。

林徽因恢复了健康,她带着丈夫和儿子,终于到达了昆明,这个在那个特殊时期,成为很多逃难者的避风港。

他们的家园和文化,依旧在战火中遭受摧残,他们依然在昆明开始了新一轮的生活。