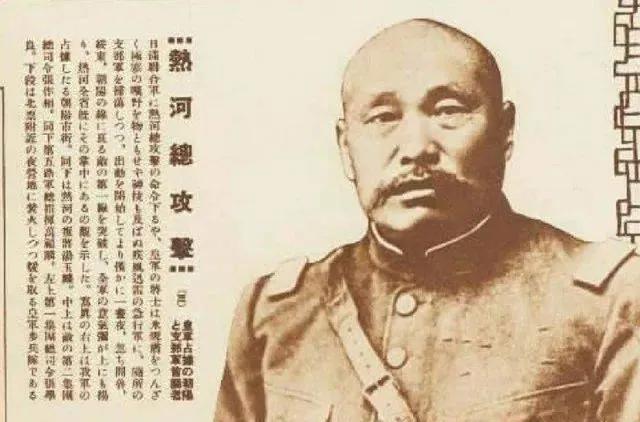

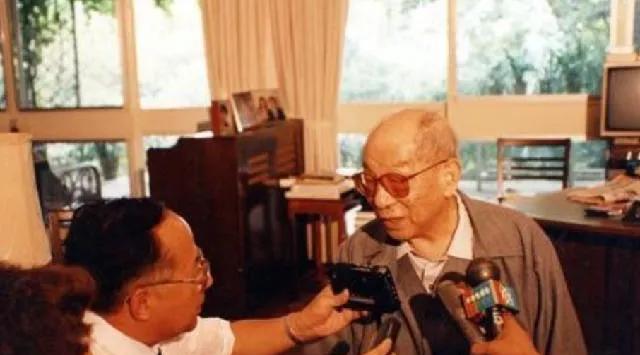

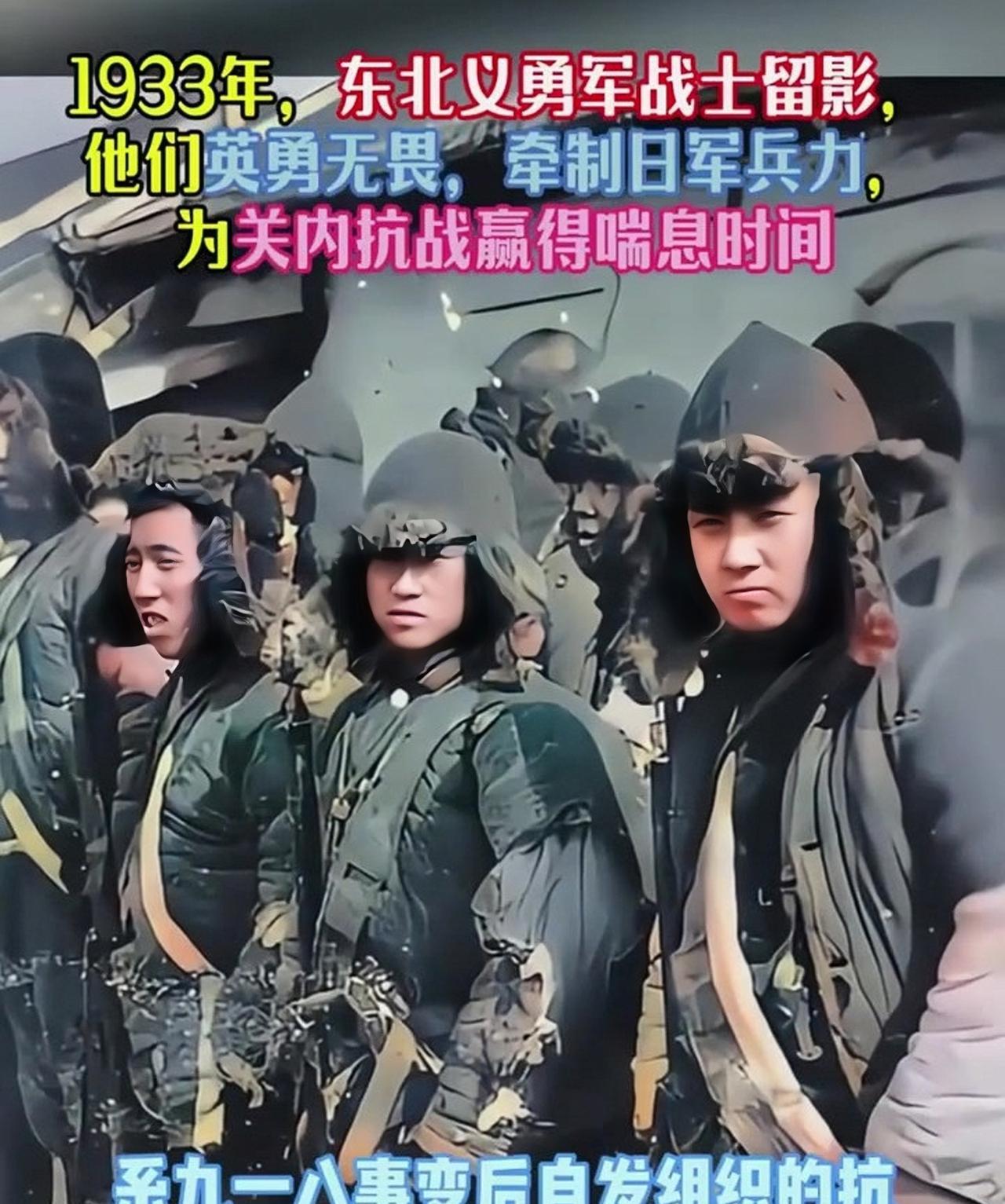

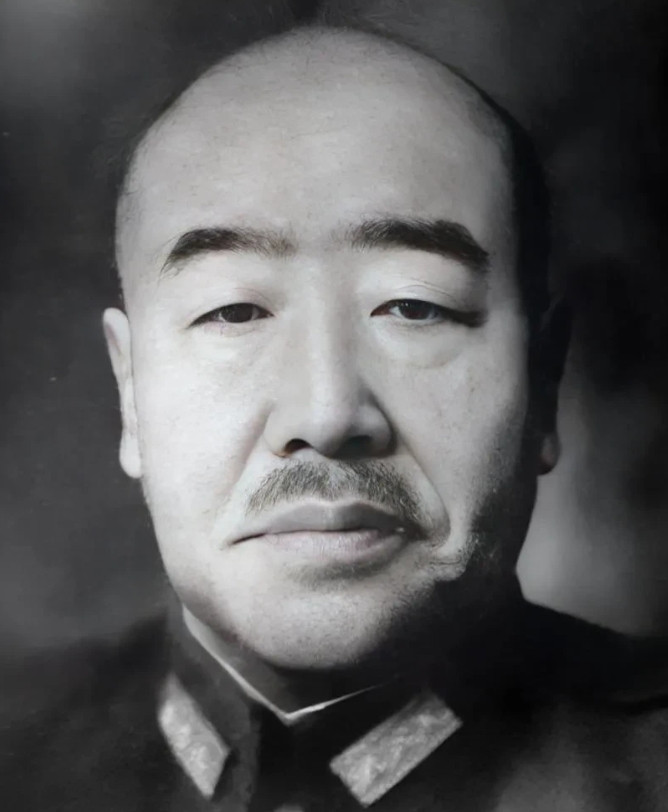

1933年3月11日凌晨,北平前门车站戒严。张学良踩灭烟头,皮靴碾过月台残雪——桌上是蒋介石"死守热河"的电令,旁边副官刚送来急报:汤玉麟部前日弃守承德,日军先头部队已过古北口。 "备车南下。"他盯着地图突然下令。银色专列停稳时,车厢仅装两箱文件。东北军将领冲进站长室,见少帅用红铅笔在热河版图画叉:"丢了承德,我负全责。"他摘下一级上将军衔放在桌上:"蒋先生要我辞职,明早通电下野。" 三小时后,南京督战员带宪兵赶到时,张学良正通过专线告诉宋子文:"已命东北军后撤至长城线。"此时二十节车厢组成的列车驶出站台,车窗挂着伤兵晾晒的绷带——这些在喜峰口、罗文峪战斗中负伤的士兵,成为压垮其政治生涯的直接诱因。 这列火车改写了抗战进程:蒋介石原计划以热河为屏障构建华北防线,随着张学良3月12日通电辞职,东北军与中央军防区交接出现真空,最终被迫于5月31日签署《塘沽协定》。而南下途中,张学良通过密使联络马占山等旧部,这些人后来在1936年参与组建东北抗日联军,为1937年八路军冀热察挺进军的成立埋下伏笔。 美国记者霍尔多·汉森在战地日记中记载:"他鞋跟蹭掉了墙上'攘外必先安内'的标语贴纸。"这个细节未被正史收录:专列包厢的《孙子兵法》里,夹着宋子文便条——"蒋意已决,暂避欧游"(张学良同年4月赴欧洲考察)。 1990年,90岁的张学良在台北谈及热河失守时突然沉默。阳明山的雨雾中,那列火车仿佛仍在行驶——它载走的不仅是一位辞职的上将、一车负伤的士兵,更是中国抗战初期被迫妥协的艰难抉择。当历史课本用"通电下野"四字带过时,铁轨深处还留着这样的回响:装备匮乏的东北军后撤时,华北民众正把"停止内战"的传单撒在火车轮下。