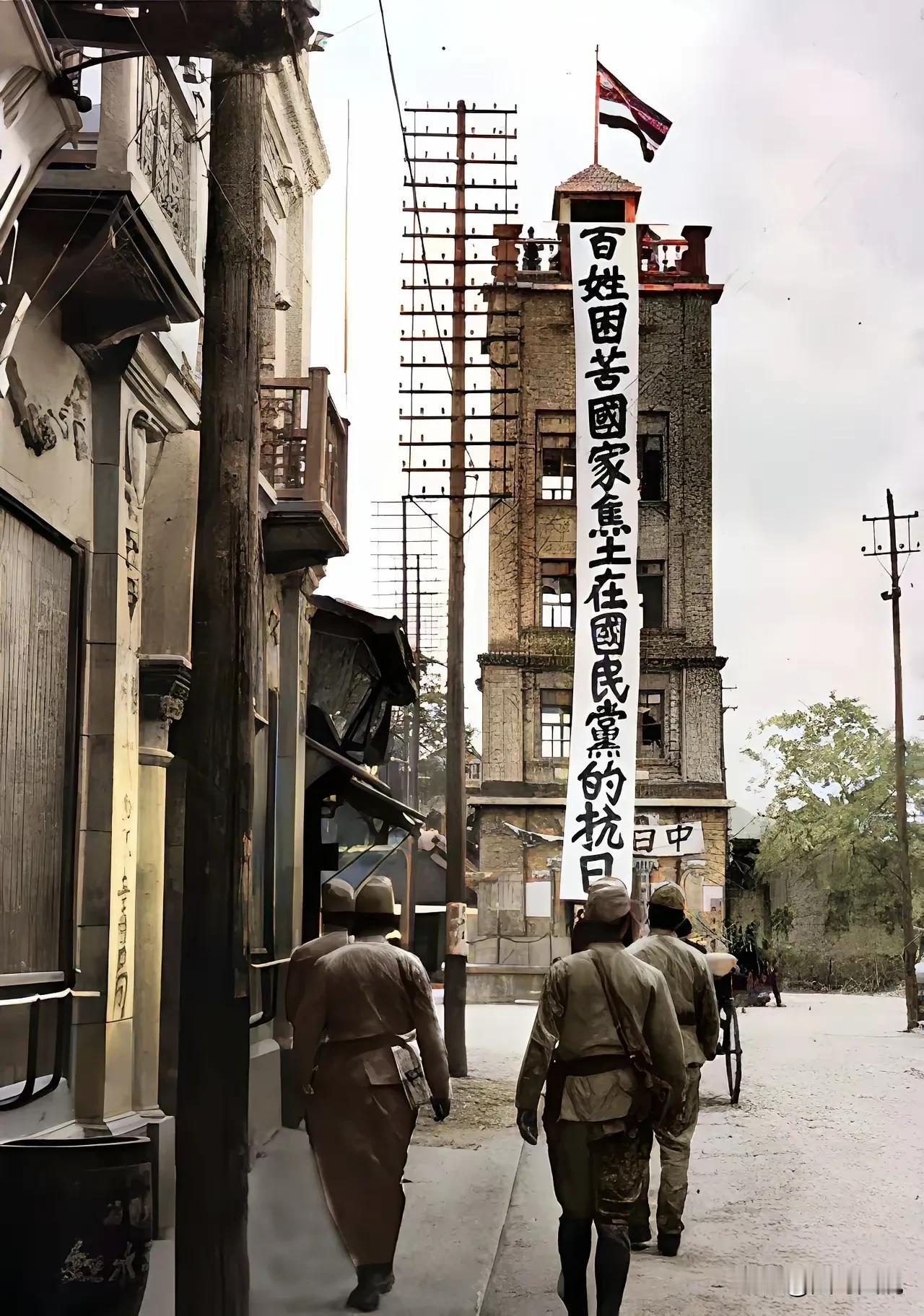

1918年7月黄健翔的曾祖父黄大暹在四川简阳被敌人乱枪打死,时年35岁。 1990年春天,南京一间老房子的书房里,年轻的黄健翔正在整理家中旧物。一张泛黄的老照片从厚重的族谱中滑落,照片上是一位身着长衫的少年。黄健翔拿起照片,不禁怔住了——照片中的少年与镜中的自己竟有七分相似。这张拍摄于1900年的老照片,定格了他素未谋面的曾祖父黄大暹17岁时的模样。 他们有着相同的眉眼轮廓,相似的面部表情,仿佛时光倒流,只是换了一身现代装束。这种血缘的传承让黄健翔感到既神奇又震撼。照片背面工整地写着"孟曦十七岁摄"几个小字,这是曾祖父的字号。在族谱的记载中,黄家原本是江南望族,后来迁居重庆永川,家族中不乏显赫人物。 追溯黄氏家族的历史,最早可以追溯到先祖黄开基。在清朝统治时期,黄开基曾担任台湾府道台,为一方父母官。这段历史为黄氏家族奠定了深厚的文化底蕴和社会地位。到了黄大暹的父亲黄秉湘这一代,家族的思想观念已经开始发生变化。作为一个具有进步思想的知识分子,黄秉湘深受维新思潮的影响,他主张变革,期望通过新式教育改变国家的命运。 在父亲开明思想的影响下,年轻的黄大暹没有循规蹈矩地走科举仕途这条传统道路。1902年,19岁的他远渡重洋,前往日本求学。当时的日本正处于明治维新后的蓬勃发展期,大批中国青年涌向这个邻邦,希望学习先进的科学技术和政治制度。黄大暹进入东京帝国大学深造,这所大学是当时亚洲最负盛名的高等学府之一。 在东京求学期间,黄大暹结识了许多志同道合的中国留学生。其中最值得一提的是梁启超、蔡锷和范源濂。这些人后来都成为了影响中国近代史的重要人物。他们经常聚在一起,讨论中国的时局和未来。这段求学经历不仅开阔了黄大暹的视野,也为他日后的人生道路埋下了伏笔。 1907年,学成归国的黄大暹已经形成了明确的人生志向。他深知实业对国家发展的重要性,决定投身实业救国的事业。在家族的支持下,他创办了大精盐公司。这个决定展现了他作为新式知识分子的远见:要让中国强大,必须从经济基础做起。 黄大暹的事业很快有了起色。他不仅经营好自己的企业,还乐于扶持有志之士。期间他帮助过很多陷入困境的商人,其中就包括后来成为民国四大实业家之一的范旭东。这种义举为日后黄氏家族的命运留下了一线生机。 从一张老照片引发的追忆,展现了黄氏家族跨越数代的变迁。在动荡的年代里,黄大暹选择了一条不同于传统的人生道路。他的求学经历和人生选择,折射出那个时代知识分子的困惑与追求,也预示着他日后的命运。 在黄大暹回国后的岁月里,他始终没有忘记留学时期与同窗们共同追求的理想。作为一个实业家,他深知振兴中国工商业的重要性。大精盐公司在他的经营下蒸蒸日上,不仅为地方经济发展作出贡献,更为许多困难时期的商人提供了帮助。 其中最为人称道的是他对范旭东的扶持。当时的范旭东正处于创业初期,遭遇重大变故,几近破产。在这个危急时刻,黄大暹伸出了援手,不仅提供资金支持,还以自己的人脉为范旭东搭建商业网络。这份情谊日后成为范旭东永志不忘的恩情,也在黄家后来的命运转折中起到了关键作用。 1916年,北洋政府改组内阁,任命梁启超为财政总长。基于在东京求学时期建立的友谊和对黄大暹才能的认可,梁启超举荐他担任财政次长。这个任命本可能开启黄大暹崭新的仕途,却因为随后爆发的护法战争而戛然而止。 当时的中国正处于军阀割据的混乱局面。在云南,黄大暹的好友蔡锷为反对袁世凯称帝,毅然发动了护国战争。接到蔡锷的邀请后,黄大暹放下所有事务,立即赶赴云南支持护国军的行动。这个决定,最终改变了他的一生。 1918年初,护国军开始向四川进军。当时的四川局势极其复杂,各路军阀势力盘根错节。虽然护国军一度占领成都,但很快就在各方势力的围剿下节节败退。那年的夏天,形势愈发严峻,护国军被迫从成都向东撤退。 7月的一天,黄大暹随军队翻越龙泉山,准备在简阳暂作休整。然而,当地的割据武装早已设伏,在简阳城外对护国军展开了突袭。在这场遭遇战中,年仅35岁的黄大暹不幸中弹身亡。据后人记载,他的遗体被送回重庆永川安葬,但也有传言称,由于战事仓促,只能将其身躯葬入祖坟,头颅则永远留在了简阳的战场上。 黄大暹离世时,他的儿子黄汉瑞年仅8岁。在这个危难时刻,范旭东履行了知遇之恩。他将黄汉瑞接到身边抚养,供其在天津南开中学读书,后来又资助他赴美深造。范旭东不仅照顾黄汉瑞的学业,还在其学成归国后,为他在公司安排了重要职位。 在范旭东的公司工作期间,黄汉瑞表现出过人的才干和诚信。抗战爆发后,他受命负责工厂内迁的重任。他精打细算,不仅完成了工厂迁移,还将节余的资金如数上交,更加赢得了范旭东的信任。后来,黄汉瑞转而从事教育事业,在重庆大学工商管理学院任教,为培养新一代人才贡献力量。