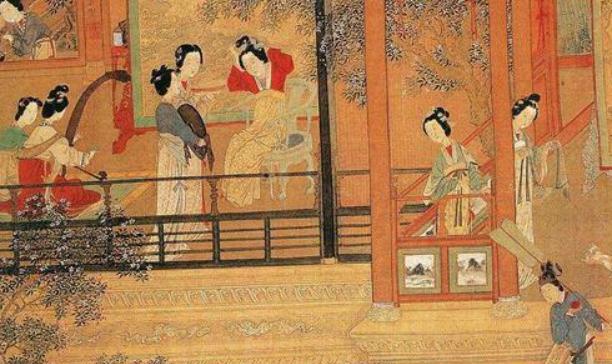

古人如何对待“第三者” 在古代社会婚姻并非单纯个人情感的体现,它往往承载着更多的家族责任与社会义务,这个时期的人们对于“第三者”这一现象有着极其复杂的态度,涉及到道德、秩序、名誉等多个层面。 面对情感之外的介入,古人处理这一问题的方式,往往是通过隐忍、妥协与规制来维护社会的稳定。 首先古代婚姻大多是父母之命、媒妁之言,个人感情在其中并没有那么大的比重,夫妻之间的关系,多数是为了家族的延续和社会的安排。 任何外部干扰,尤其是“第三者”的出现往往被视为对家族名誉的威胁,例如在许多古代小说和戏剧中,往往会看到“第三者”所带来的种种后果:当一位丈夫外遇时,妻子往往只能选择隐忍,接受“第三者”入侵家庭这一现实。 在《红楼梦》中,林黛玉与薛宝钗之间的情感冲突并非简单的爱情争夺,它折射出的是当时女性在家庭中无法完全自主的地位和困境。 然而古人对“第三者”的态度并非全然拒绝,在一些情况下社会规则会对这种现象做出某种程度的宽容。例如,在封建社会,男人的多妻制度本身就为“第三者”的存在提供了合理性。 后宫的妃子、庶子等角色常常被社会默许,甚至被视为家族荣耀的象征,历史中的帝王们常常会将后宫之争视为权力斗争的一部分,妃子争宠的现象并非罕见,在这种环境下任何情感上的纠葛实际上都是政治权力和社会地位的延伸。 宫廷中的“第三者”现象尤为典型,许多帝王不仅有正宫皇后还有众多嫔妃和宫女,当皇帝有了新的宠妃,原本的妃子们往往要面对情感上的背叛,但她们也没有太多选择的余地。 比如历史上有不少关于后宫争宠的故事,其中嫔妃们为了获得皇帝的宠爱,采取了各种手段甚至不惜通过政治手段来排除“第三者”的威胁,这种现象从表面看是情感的争夺实则深藏着权力与地位的博弈。 在古代的文人作品中许多关于“第三者”的描写,往往通过悲剧化的方式展现其深刻的社会意义,例如,白居易的《长恨歌》讲述了杨贵妃与唐玄宗之间深厚的爱情,但这段情感并非没有波折。 杨贵妃的美貌与才情,使她成为皇帝宠爱的对象然而这一宠爱也引发了其他妃子们的嫉妒和争斗,最终,皇帝为了国家的安危而不得不做出舍弃她的决定形成了悲剧的结局,这不仅仅是爱情的悲剧,更是宫廷权力斗争的缩影。 总的来说古人对于“第三者”的态度,充满了矛盾与复杂性,在家族责任、社会义务与个人情感之间,古人往往选择隐忍与妥协。 然而无论是权力的争夺,还是情感的纠葛,古人通过各种方式规制了这种现象使之尽可能不影响社会的整体秩序,在这个充满道德约束和社会规范的时代情感的自由往往被压抑在传统的枷锁之下。