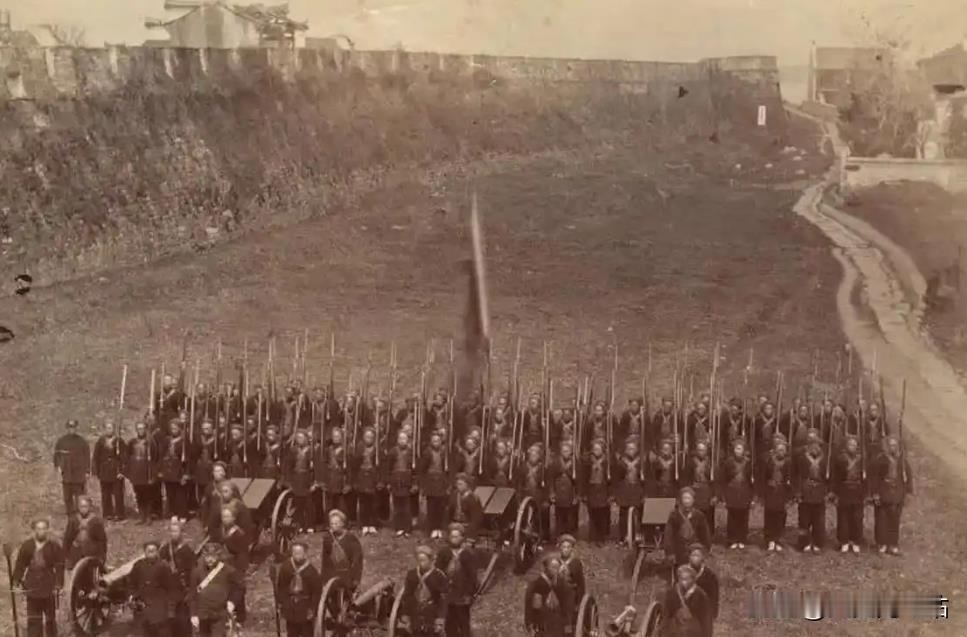

烧炭工出身的杨秀清,他的军事才能是怎么来的? 咸丰六年的春天,天京城外杀声震天。清军在城北城南各设一座大营,像两把巨钳一样死死夹住了太平天国的都城。江北大营驻扎着托明阿的八旗兵,江南大营则有向荣统领的绿营军,两营相互呼应,把天京围得水泄不通。城里的太平军将士们每天只能听见营外清军的号角声,粮草越来越紧张,人心也开始浮动。 就在这个关键时刻,杨秀清做出了一个大胆的决定。他派遣得力干将秦日纲率军出击江北大营。秦日纲本是广西老兄弟,跟着杨秀清从金田起义一路打到天京,深知这位东王的军事眼光。但这次攻打江北大营的战斗异常惨烈,太平军付出了巨大代价,伤亡惨重。 眼看着兄弟们一个个倒下,秦日纲心疼得不行,赶紧派人回城向杨秀清汇报:"东王,江北大营的清军拼死抵抗,咱们损失太大了,是不是先撤回来整顿一下?" 谁知杨秀清听了这话,脸色一沉:"不行!现在正是关键时刻,退一步就前功尽弃了。继续攻打,一定要拿下江北大营!" 秦日纲没办法,只能咬牙坚持。太平军将士们听说这是东王的死命令,也都拼了命往前冲。经过几天血战,江北大营终于被攻破,托明阿带着残兵败将狼狈逃窜。 按理说打下江北大营已经是大胜了,秦日纲和他的兄弟们个个累得像散了架,都想回城好好休整一番。可就在这时,杨秀清又下了一道令人意外的命令:"立刻挥师南下,攻打江南大营!" 秦日纲简直不敢相信自己的耳朵。兄弟们刚打完一场硬仗,人困马乏,现在又要去攻打另一座大营?但军令如山,东王的话就是圣旨,容不得半点违抗。 这一仗更加艰难。江南大营的向荣早就听说江北大营被破的消息,严阵以待。但杨秀清似乎早就料到了这一切,他通过精密的计算和部署,让疲惫的太平军依然爆发出惊人的战斗力。经过激烈交战,江南大营也被一举攻破,向荣仓皇而逃。 两座大营相继被毁,围困天京三年之久的清军终于被迫撤围。天京城内万民欢腾,人们奔走相告这个振奋人心的消息。但很多人心中都有一个疑问:这个指挥如此精彩战役的东王杨秀清,到底是何方神圣? 要说杨秀清的军事才能从哪里来,还得从他在广西紫金山下烧炭的那些年说起。那时候的他,谁也想不到这个黑不溜秋、满手老茧的烧炭工,日后会成为威震天下的太平天国东王。 杨秀清打小就是个苦命的孩子。父母早早就过世了,全靠伯父拉扯大。家里穷得叮当响,别说上学读书,连填饱肚子都成问题。等他长到十几岁,伯父实在养不起了,就让他自己想办法谋生。杨秀清琢磨来琢磨去,最后选择了进深山烧炭这个营生。 这烧炭可不是什么轻松活儿。每天天不亮就得起床,背着工具进山砍柴,然后在炭窑里熬上好几天几夜,守着火候不能有半点马虎。稍有不慎,一窑炭就全毁了。但就是在这样艰苦的环境里,杨秀清却学到了许多别人学不到的东西。 深山里的烧炭工大多是些走投无路的穷苦人,大家聚在一起,自然会聊起各种见闻。有从广东逃难来的,有从湖南讨生活的,还有本地的老把式。这些人虽然没读过书,但人生阅历丰富,什么奇闻异事都能说上几段。杨秀清脑子活络,特别爱听这些故事,慢慢地对各地的风土人情、地理形势都有了不少了解。 更重要的是,杨秀清在卖炭的过程中接触到了更广阔的世界。他经常要挑着炭担走很远的路,到附近的县城和集镇去卖。这一来一往,他见识了不少商人、官吏、士绅,也了解了各种人情世故。别的烧炭工只知道埋头苦干,杨秀清却能在这些交往中学到做人做事的道理。 有一次,杨秀清所在的村子被土著武装围攻,情况十分危急。村里的壮丁们乱成一团,有的主张硬拼,有的主张逃跑,争论不休。就在这时,杨秀清站了出来,他既没有大喊大叫,也没有慷慨激昂,而是冷静地分析了敌我双方的实力对比,然后提出了一个巧妙的突围方案。结果按照他的计划行事,不仅成功突围,还给对方造成了不小的损失。 从那以后,村里人对这个烧炭工刮目相看。平时看起来憨厚老实的杨秀清,关键时刻竟然这么有主意,这么能干。 等到杨秀清23岁那年,冯云山在广西传播拜上帝会的教义。杨秀清听了觉得有道理,就加入了这个组织。刚开始他只是个普通成员,跟着大家一起聚会祷告。但没过多久,拜上帝会就遇到了大麻烦。 那是在道光三十年,冯云山被当地官府抓了起来,洪秀全也跑到广东去想办法营救。拜上帝会一下子群龙无首,信徒们人心惶惶,眼看就要散伙了。就在这个关键时刻,杨秀清又一次展现了他的过人之处。 他忽然在一次聚会上"附体"了,声称自己是天父下凡,要继续领导大家。这一招立刻稳住了人心,拜上帝会不但没有散伙,反而更加团结了。