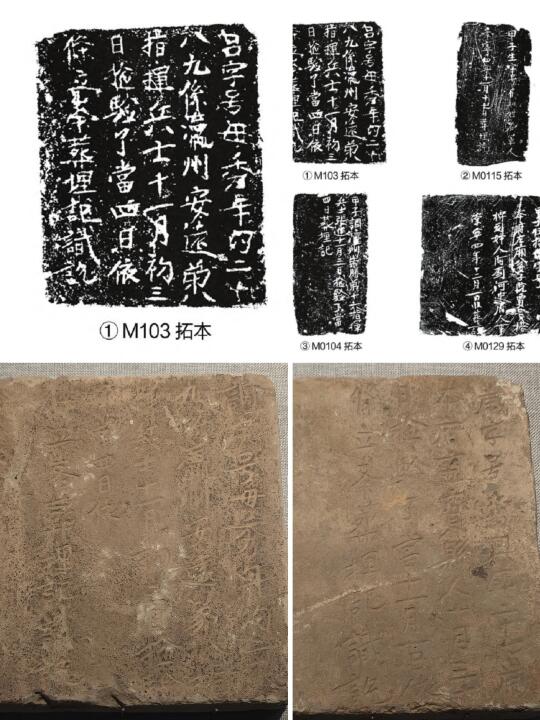

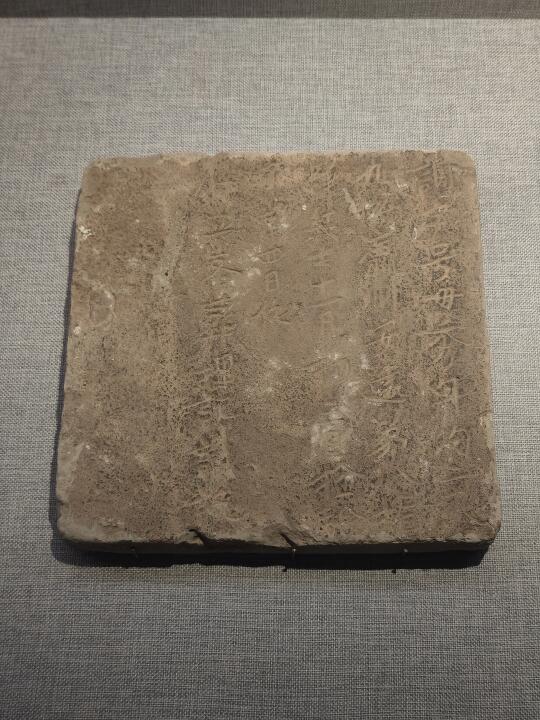

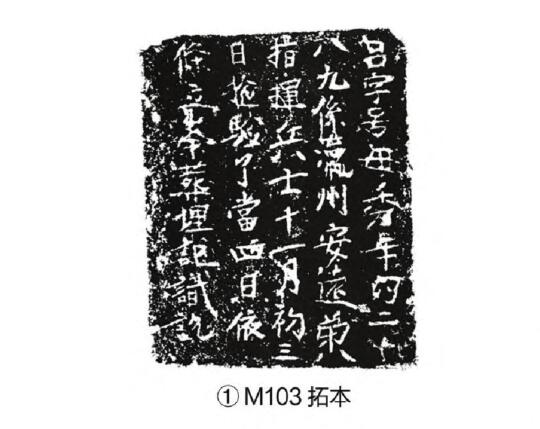

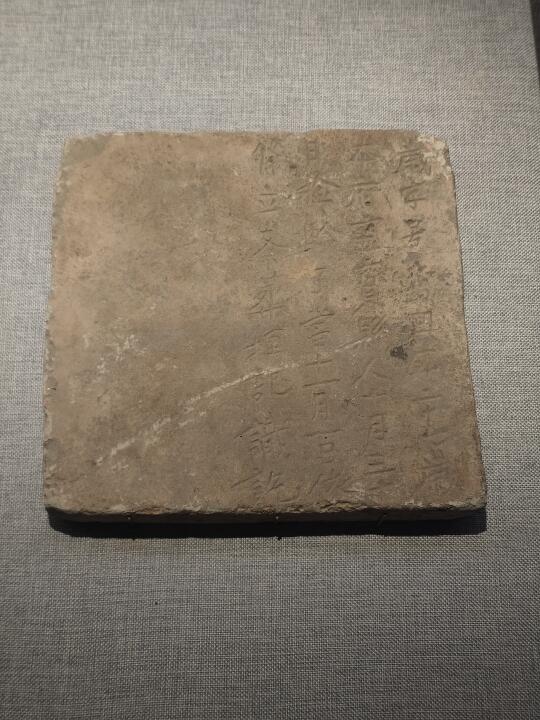

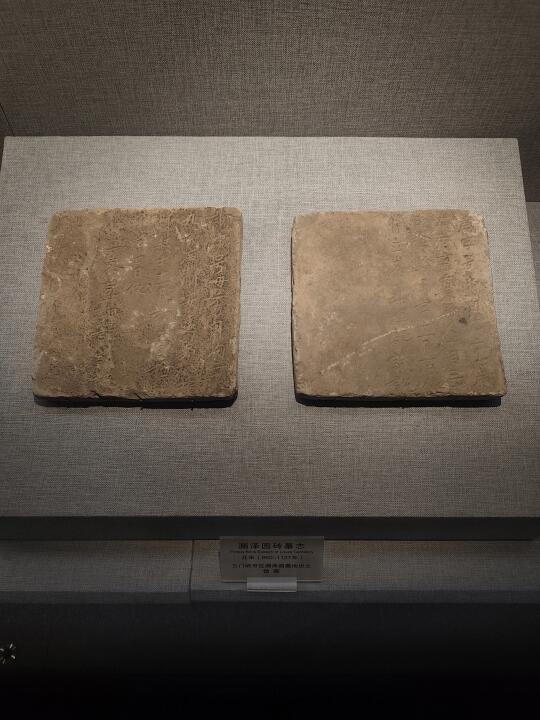

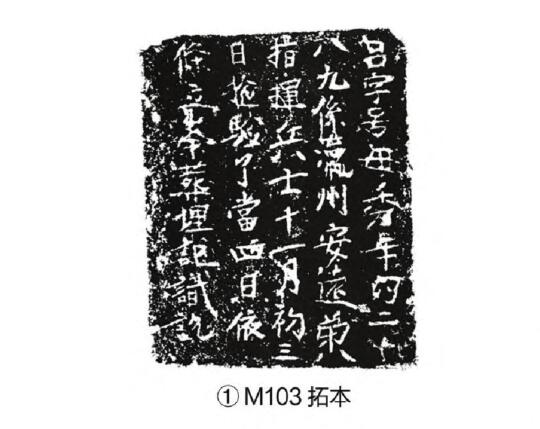

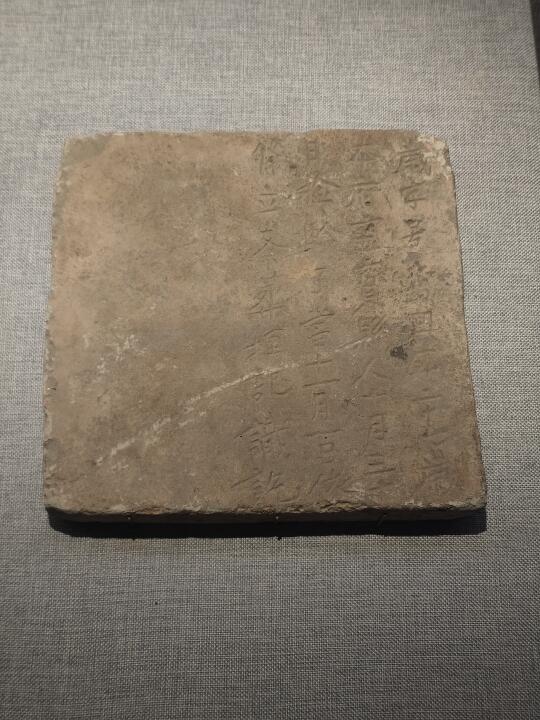

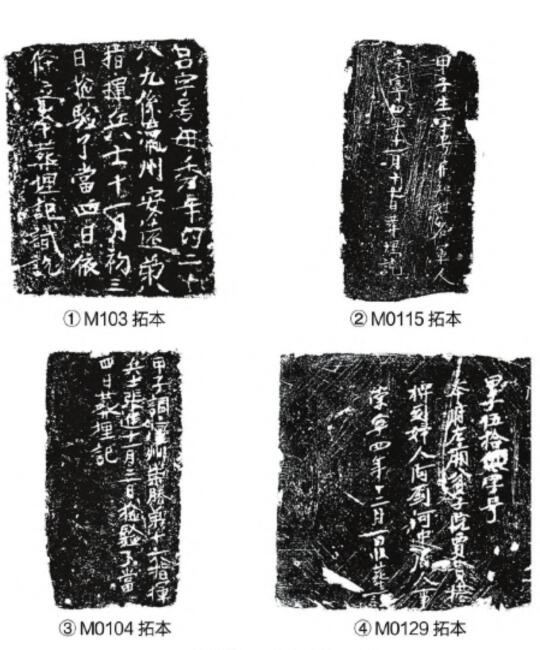

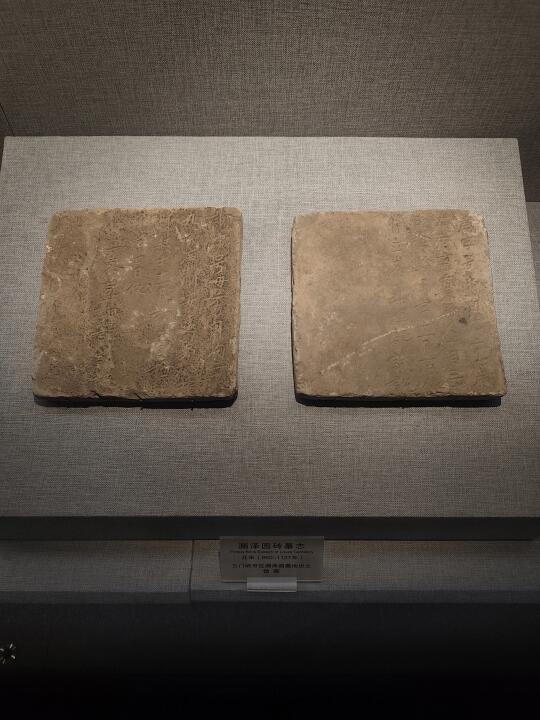

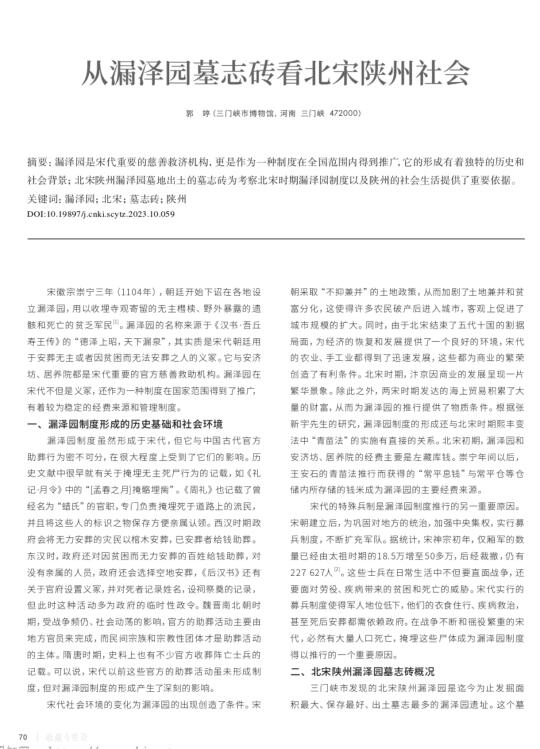

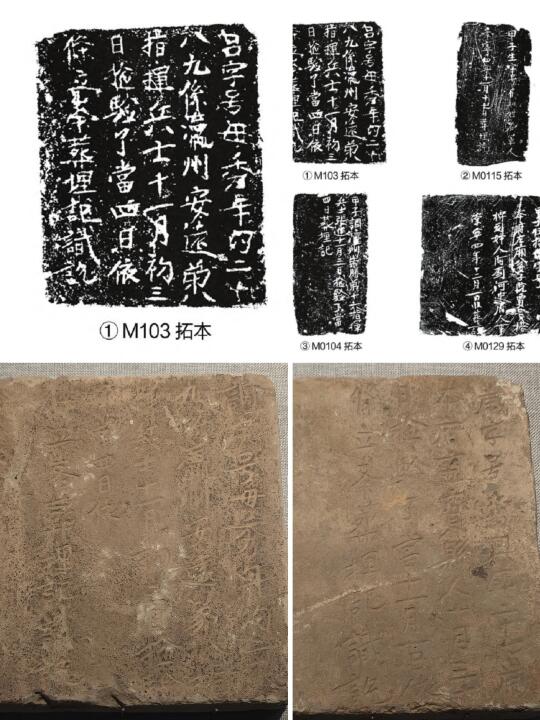

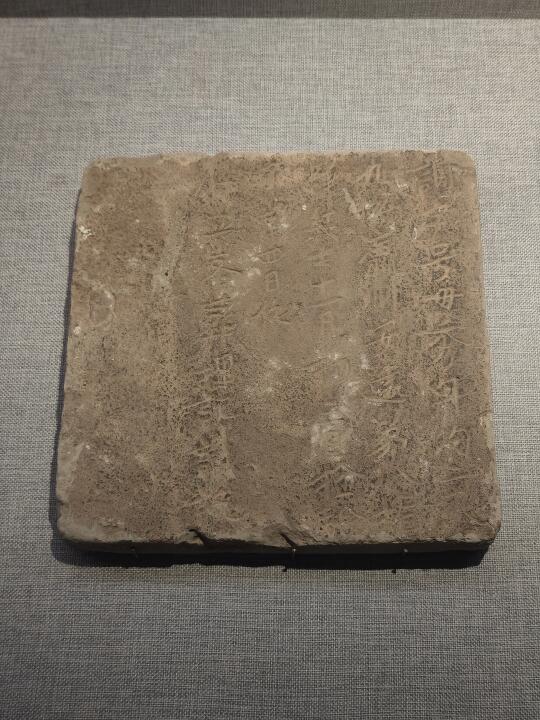

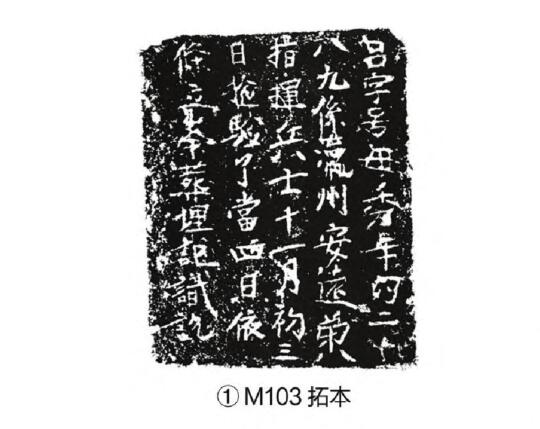

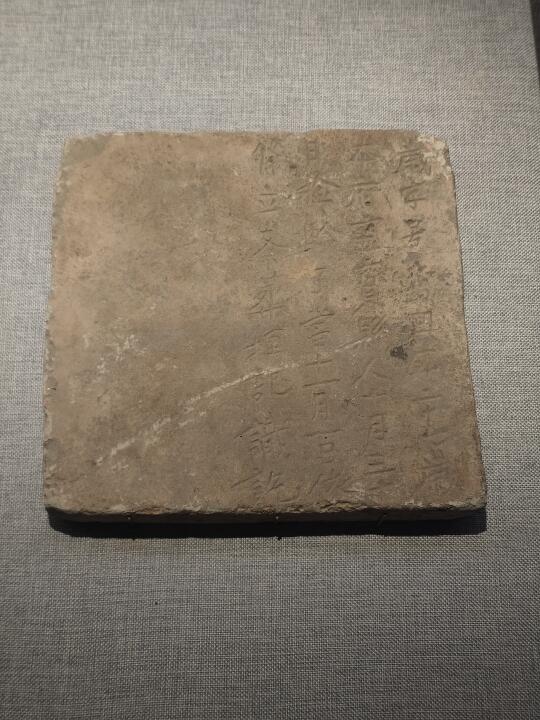

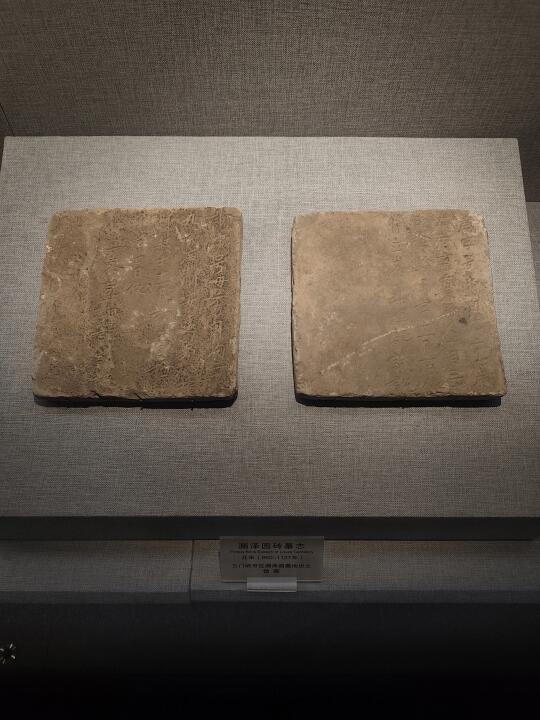

【漏泽园砖墓志】

北宋

三门峡市区漏泽园墓地出土

宋徽宗崇宁三年(1104年),朝廷开始下诏在各地设立漏泽园,用以收埋寺观寄留的无主椟、野外暴露的遗骸和死亡的贫乏军民”。

漏泽园的名称来源于《汉书·吾丘寿王传》的“德泽上昭,天下漏泉”,其实质是宋代朝廷用于安葬无主或者因贫困而无法安葬之人的义冢。它与安济坊、居养院都是宋代重要的官方慈善救助机构。

漏泽园在宋代不但是义冢,还作为一种制度在国家范围得到了推广有着较为稳定的经费来源和管理制度。

漏泽园制度虽然形成于宋代,但它与中国古代官方助葬行为密不可分,在很大程度上受到了它们的影响。

历史文献中很早就有关于掩埋无主死尸行为的记载。《周礼》也记载了曾经名为“蜡氏”的官职,专门负责掩埋死于道路上的流民,并且将这些人的标识之物保存方便亲属认领。

西汉时期政府会将无力安葬的灾民以棺木安葬,已安葬者给钱助葬。

东汉时,政府还对因贫困而无力安葬的百姓给钱助葬,对没有亲属的人员,政府还会选择空地安葬。

魏晋南北朝时期,受战争频仍、社会动荡的影响,官方的助葬活动主要由地方官员来完成,而民间宗族和宗教性团体才是助葬活动的主体。

隋唐时期,史料上也有不少官方收葬阵亡士兵的记载。

可以说,宋代以前这些官方的助葬活动虽未形成制度,但对漏泽园制度的形成产生了深刻的影响。

[一R] 宋代社会环境的变化为漏泽园的出现创造了条件。

宋朝采取“不抑兼并”的土地政策,从而加剧了土地兼并和贫富分化,这使得许多农民破产后进入城市,客观上促进了城市规模的扩大。

漏泽园制度的形成还与北宋时期熙丰变法中“青苗法”的实施有直接的关系。北宋初期,漏泽园和安济坊、居养院的经费主要是左藏库钱。崇宁年间以后,王安石的青苗法推行而获得的“常平息钱”与常平仓等仓储内所存储的钱米成为漏泽园的主要经费来源。

[二R] 宋代的特殊兵制是漏泽园制度推行的另一重要原因。

宋代实行的募兵制度使得军人地位低下,他们的衣食住行、疾病救治,甚至死后安葬都需依赖政府。

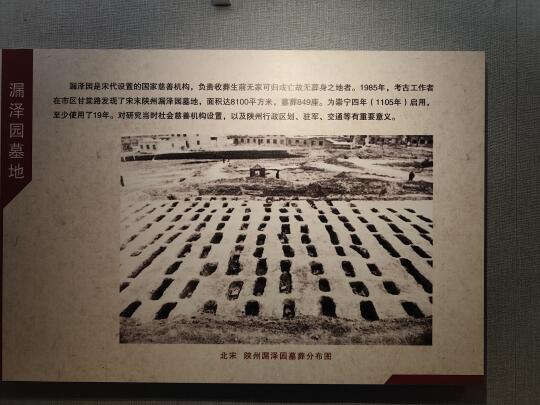

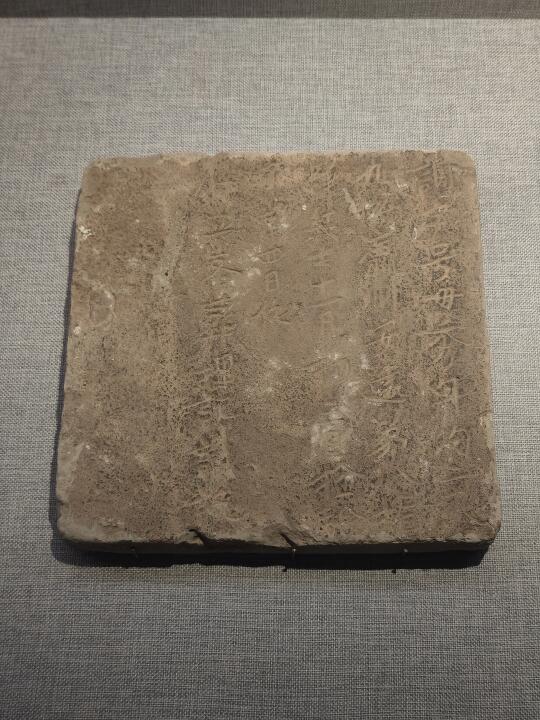

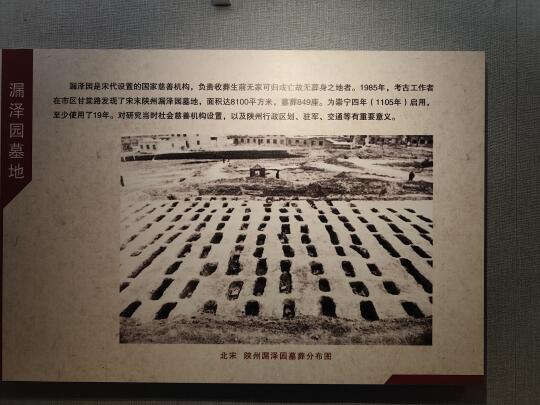

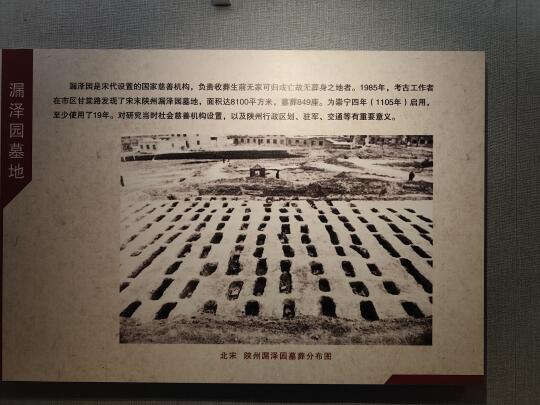

三门峡市的北宋陕州漏泽园是迄今为止发掘面积最大、保存最好、出土墓志最多的漏泽园遗址。

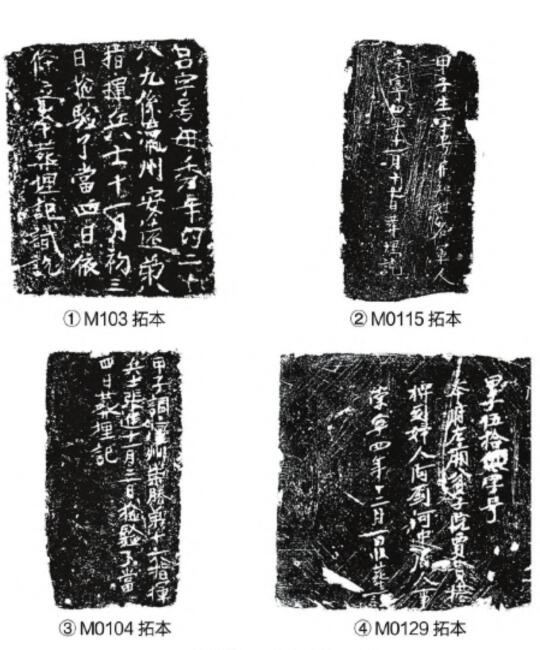

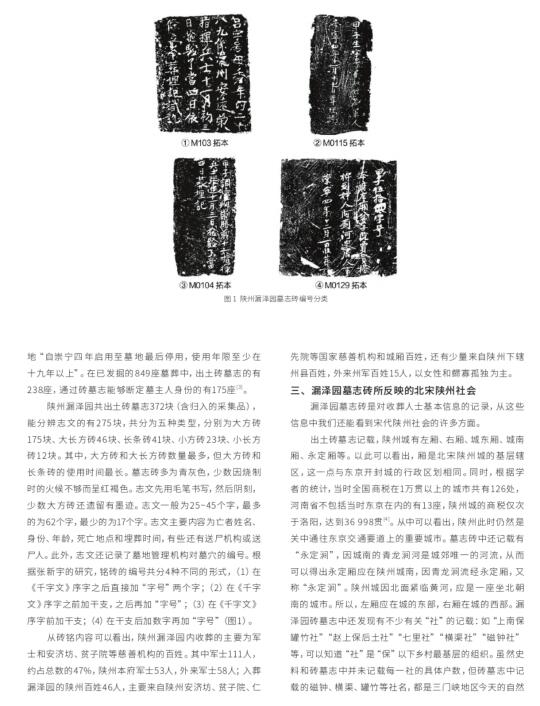

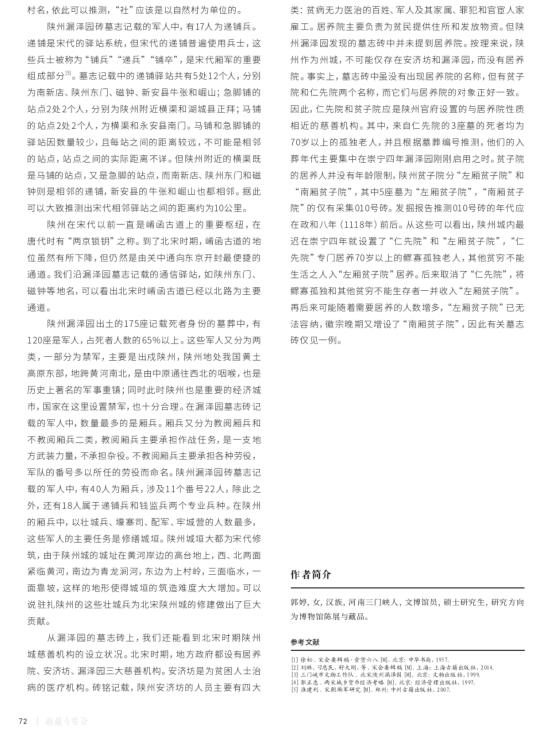

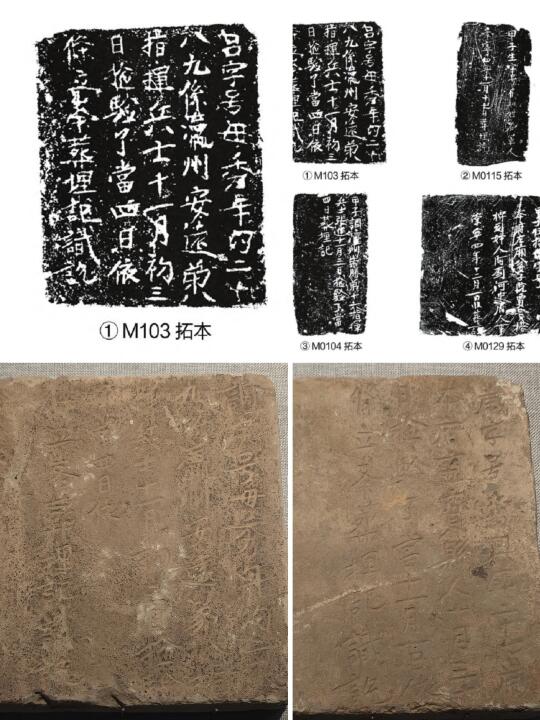

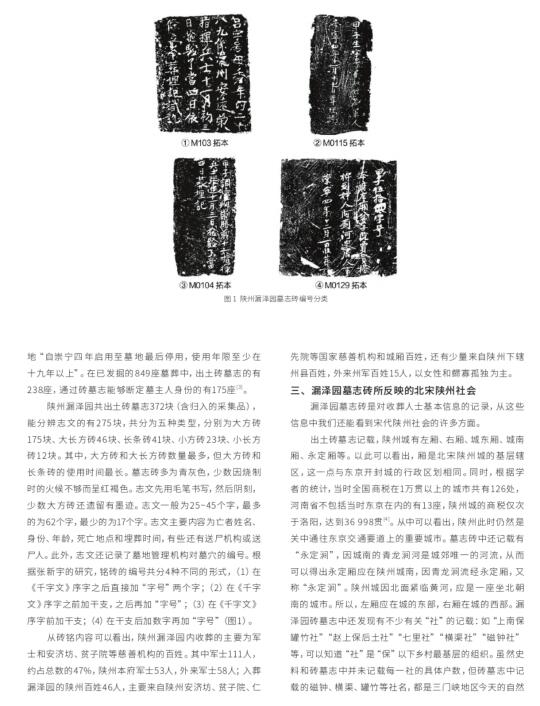

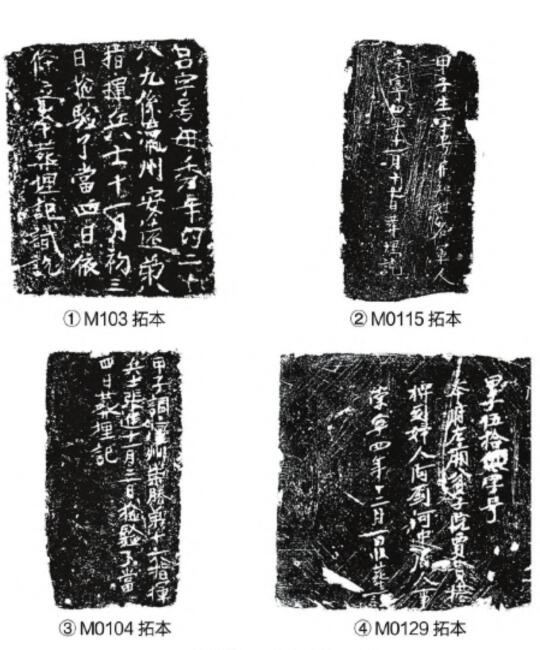

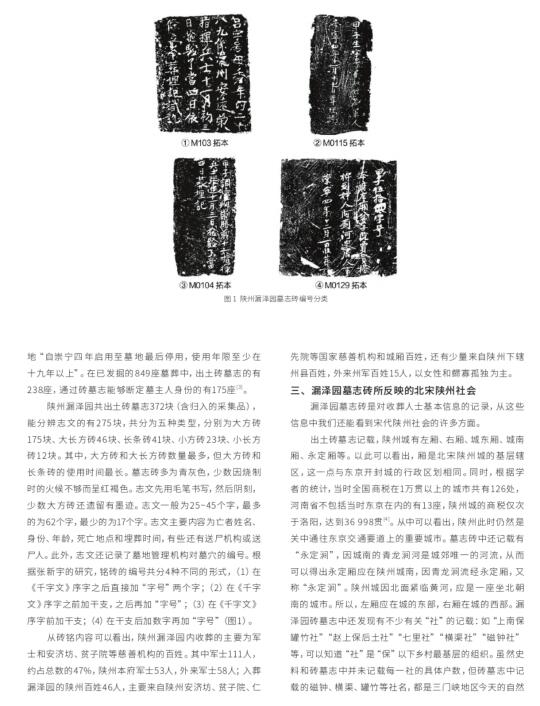

这个墓地“自崇宁四年启用至墓地最后停用,使用年限至少在十九年以上”。在已发掘的849座墓葬中,出土砖墓志的有

238座,能断定墓主人身份的有175座。

从砖铭内容可以看出,陕州漏泽园内收葬的主要为军士和安济坊、贫子院等慈善机构百姓。(文字来源于网络)

三门峡博物馆