笔记灵感 我会被文字打动

◻️《与哀伤共处》

◻️李昀鋆 著

·

◻️丧失亲人的哀伤是人类自远古以来就一直存在的一种最深层的情感。

·

◻️人在幼时,其实是很难懂得死亡和失去的。那时天高云淡,眼里只有玩耍和功课。也不知是在哪一天,曾经稚气的孩童会第一次直面亲人的离世。

·

◻️而后时间改变了连贯性,它软化了,坍塌了,慢慢瓦解成碎片,而这些碎片依然被分作了两堆,死亡来以前和它来以后。

·

◻️哀伤学者说,哀伤是爱的一种形式,是爱的代价。然而我们至今很难用文字将丧失亲人的痛楚清晰地表达出来。更多的时候,展现出来的是一片沉重的静默。

·

◻️因为我们会发现,“丧亲”仿佛一道高墙,使得丧亲之人与整个社会进行了一种隐性的隔绝。

·

◻️头脑最怪异的地方是,即使里面惊涛骇浪,外表也可以风平浪静,除你以外的其他人看不出来。你的瞳孔可能放大,说话可能失序,皮肤可能暗自流汗,但全世界对你的痛苦视而不见。

·

◻️我们最常听到的对丧亲之人的安慰是“要坚强”“节哀顺变”“放下”“走出来”,但是人生最可怕的莫过于给你指明目标,却闭口不谈抵达目标的路径,仿佛这是一件可以轻而易举且水到渠成的事情。

·

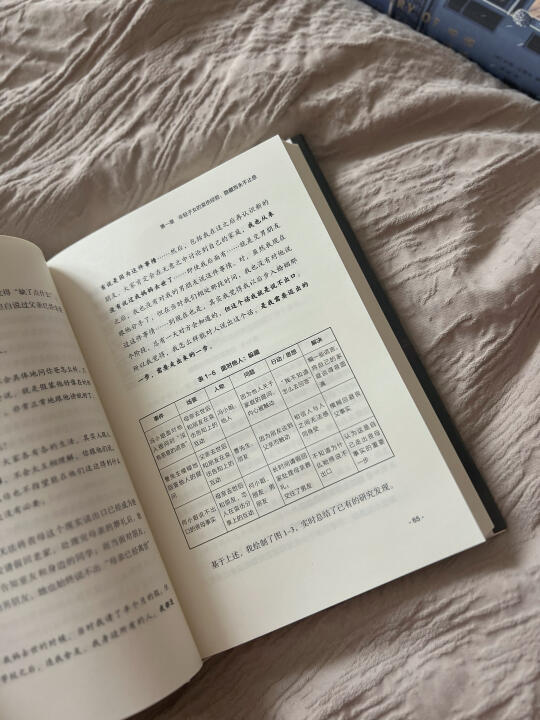

◻️本书作者聚焦于“失去父母的年轻子女”,历时13个月进行了田野调查。

·

◻️在这个漫长且艰辛的过程中,因为当事人年纪普遍偏小,调查内容又涉及到个人隐私,如何做到人文学科中的“同情之理解”将变得尤为困难且极有必要。

·

◻️一直以来,做田野调查时,无论进入现场的难度是大是小,都会遇见一种困境:如何避免只同情不理解或只理解不同情的两极窘态?

·

◻️前一个状态中的“自我”容易被田野融化,后一个状态中的学者又多有先入为主的毛病,如何拿捏二者的平衡,不仅是人类学家的课题,也是一切人文学科的难题。

·

◻️44位受访人,近百次深度对谈,一扇大门向我们打开了。

·

◻️如果父母十分年迈且久病在床,我们或许对早晚会发生的事有些心理准备,但是在如此稚嫩的年纪突逢噩耗,柔弱的肩膀忽然成为了家里的支柱,作者对此展开了深入研究与探讨。

·

◻️作者在书中谈到,阶段/时期论这类广为流传的哀伤概念,很少能够与年轻子女的丧亲之恸发生共振。他们的哀伤经验更类似计算器运算中的循环:哀伤反复降临,循环不息,成为了“永不止息的哀伤”。

·

◻️重新认识哀伤,重新去定义哀伤,有助于此类人重构内心的秩序,而后勇敢走下去。

读书 阅读 哀伤 情感 丧失 亲情