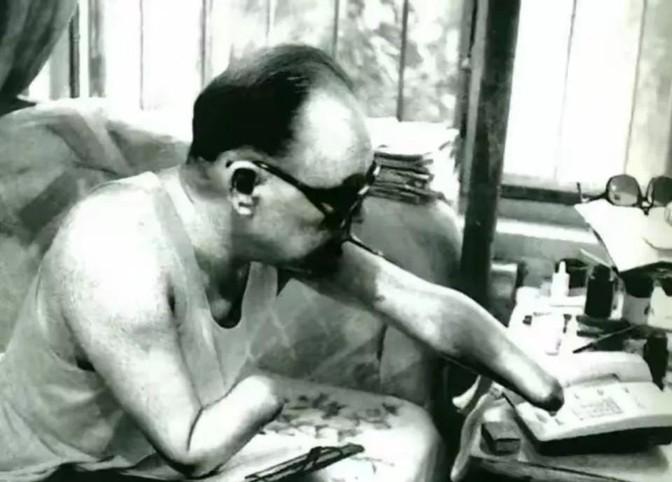

1952年,“半导体之母”谢希德完成学业,打算回国,父亲暴跳如雷,拨通电话:“你要是敢回来,就不要叫我父亲!”谁料,不久后,谢希德不仅回国,还带了一个人回来。 谢希德从小酷爱学习,在数学和物理方面的天赋令父亲谢玉铭非常欣慰。谢玉铭常常将“ 中国需要科学”挂在嘴边。没想到,这句话却根植在了谢希德的心里。 1951年,谢希德在麻省理工学院完成博士学位,开心地准备回家。 谢玉铭却一反常态,写信给她:"现在回来不合时宜,先在大学好好搞研究,不要回来。" 谢希德虽然对于父亲的态度很不理解,但是她顾不了那么多,还是递交了回国申请,她只想快一点回家,参与建设新中国。 得知谢希德执意想要回来,谢玉铭将手上的茶杯狠狠墩在桌上,震得水花四溅。拿起电话拨通远洋号码,暴跳如雷:“你要是敢回来,就不要叫我父亲,我没你这个女儿。” 听闻父亲的话,谢希德眼泪哗哗流下,她很委屈。父亲不是自己常常说中国需要科学吗?这么多年,她勤学苦练,为得就是有朝一日,能够派上用场,可父亲竟然如此反对她回去,她想不通这是为什么? 这时候,敲门声响起,谢希德擦干眼泪,起身去开门,是邮差送来的信。原来,她递交的回国申请被驳回,她呆呆望着信上的字,瘫软在地,这才明白父亲的良苦用心。 不止是谢希德,那段时间,他们采取各种措施,阻止理工科华人学生回国。包括钱学森等,他们被利诱过,被折磨过,最后冒着生命危险,想尽办法才回国效力。 谢希德不甘心被留在麻省理工,可是回家之路又被封得死死的。 谢希德心急如焚,含泪给远在剑桥留学的男友曹天钦写信,哭诉心结。 殊不知,曹天钦也没有一天不在盼望早日回国。收到谢希德的来信后,他走访朋友,多方打听,终于,老朋友李约瑟博士同意帮忙。 1952年5月,谢希德又向上提出申请,希望能去英国结婚。经过一系列的严酷拷问和盘查后,在李约瑟的帮助下,她终于如愿辗转抵达英国。 谢希德和曹天钦在好友的见证下,简单举办了婚礼。两人又马不停蹄地踏上了回家的征程,一路辗转多个国家才回到祖国的怀抱。 看到女儿平安归来,还带了个人回来,谢玉铭又惊又喜,他再不提电话里的狠话,噙着眼泪,热情张罗新女婿上座喝酒。 谢希德被分配到了学校任教,可是当时,大学面临师资力量薄弱,教材不全等诸多困难。谢希德一个人挑起了6门课程的任务,亲自编写教材和讲义,全力以赴工作。 1956年,谢希德为了培养半导体研究人才,抛下5个月的儿子,前往北京。 经过两年的努力,谢希德与黄昆合编出《半导体物理学》,还培养出了300多名半导体人才。 随着这些人才奔赴科研一线,我国的半导体学科和技术很快就独立自主地发展起来。谢希德终于松了一口气,可是,这时,她的身体却出现了异常,一次工作中,突然晕倒,被紧急送医。 1966年,谢希德被确诊为乳腺癌,一家人拿着确诊单,就像晴天霹雳。这时,家里闯进来4个戴红袖章的人,押着谢希德夫妻俩就往门外走。 谢希德被关了起来,重体力地劳动以及病情的恶化,使她的身体越来越虚弱。 经过一年的劳动,谢希德终于被调到复旦大学做清扫厕所的工作,这个调动,让谢希德开心不已。 每次扫完厕所,她做的第一件事都是,换上干净的衣服,奔向上海外文书店,查阅有关半导体物理的杂志和书籍。 6年后,谢希德终于回到了教育事业,她利用自己在国外的人脉,不遗余力推荐学生出去深造,同时,又不忘教导学生学成归来。 2000年,谢希德因癌细胞扩散,与世长辞,享年80岁。 谢希德的一生都在为“中国需要科学”而努力着,当初凭借优异的成绩从麻省理工毕业,不惜与父亲断绝关系,冒着生命危险辗转回来。回来后一直致力于半导体研究,即使在病痛和精神双重折磨下,也不忘学习。 同时,她又将毕生所学,倾囊相授给学生。为祖国培养一大批研究人才,推荐他们外出深造,并且,不忘教导他们回国效力。 她被称为中国半导体的破冰者,有着满腔的爱国情怀,她的名字虽然会被淹没在历史的长河里,但丝毫不影响她的伟大。 周国平说过一句话:“唯有内心富有充盈,方能从容抵抗世间所有的不安与躁动。 纵观谢希德先生的一生,她无论身处逆境,还是顺境,总是保持精神世界的富有,面对困难时不屈不挠,面对鲜花掌声却又淡定从容,不为所动,这是真正的大家风范,我辈之楷模。