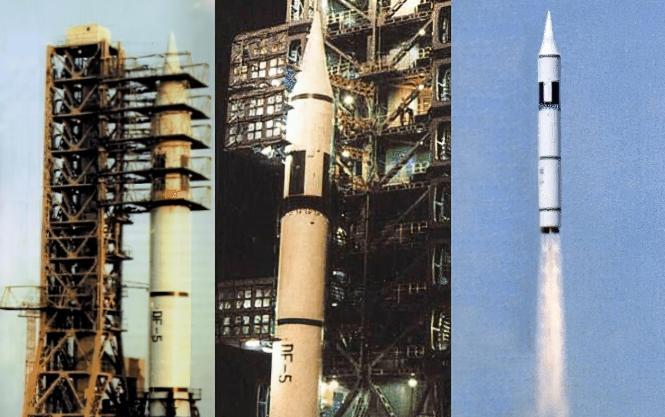

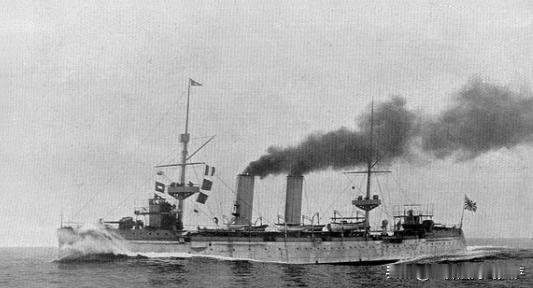

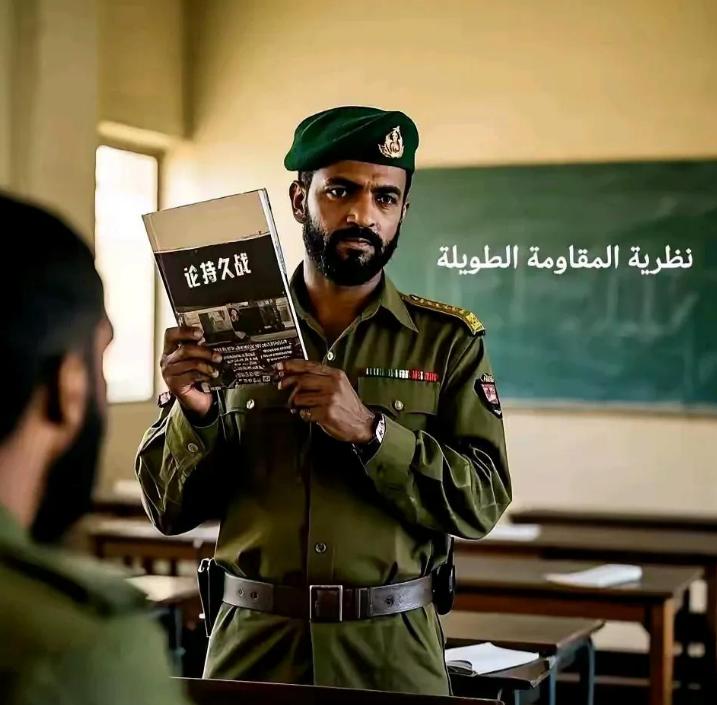

1980年5月18日上午10点整,在众人的惊叹中,我国第一枚洲际导弹“东风5号”在酒泉卫星发射基地腾飞。导弹一经发射,2架美军直升飞机就立刻赶到,低空盘旋试图抢夺数据舱,我国海军又怎会让美国得逞呢? 在南纬7度,东经171度33分的太平洋海域上,1980年5月18日10时30分,一场关乎国家尊严的争夺战正在紧张上演。东风-5号洲际弹道导弹已经准确命中预定海域,弹头落入海中释放出鲜明的绿色染色剂,将周围海水染成了醒目的一片。 这片绿色成了各国军舰的目标。早在导弹命中的刹那,美军就派出两架武装直升机,一高一低地在我方打捞编队上空盘旋,利用螺旋桨掀起数米高的海浪,试图阻止中国海军靠近自己的数据舱。美国、日本、澳大利亚、新西兰等国的军舰也迅速向这片绿色海域靠拢,意图抢在中国军舰前面"捡到"这个装满试验数据的宝贵装置。 解放军直升机飞行员郭文才看准时机,毫不退缩地驾驶直升机降低高度,强行挤入美军直升机之间。这是一场真正意义上的"拼刺刀"式对抗,任何闪失都可能造成飞机失控坠海。在成功迫使美军直升机让开一条通道后,郭文才驾驶直升机飞到数据舱上空30米处悬停,放下救生绞车,将潜水员刘志友放到了水面。 此刻的海面并不平静。多架直升机的旋翼不断掀起巨浪,数据舱在海面上被推得不断变换位置。刘志友几次伸手都未能抓住这个关乎国家核心机密的装置。眼看外国军舰越来越近,刘志友当机立断,不顾个人安危纵身跳入汹涌的海中,四肢紧紧抱住了"东风五号"的数据舱。 "抓到了!快拉上来!"刘志友的呼喊声透过无线电传到每一位中国军人的耳中。直升机上的绞车迅速启动,将刘志友和他紧抱着的数据舱一同吊回了飞机。整个打捞过程仅用了5分20秒,创造了一个令人惊叹的奇迹。 而这一切的背后,是中国海军在海面上的巧妙布局。几小时前,我方编队指挥员发现各国军舰完全是我们走一步,他们跟一步。为了保护落点区域,我军舰艇突然开始整体后撤,外国军舰不疑有他,立刻跟了上来。 特混编队在海上绕了一个大圈子,将所有跟随的外国军舰彻底拉出了导弹的预定落地范围。然后船队慢慢转向,所有舰船实现了180度的掉头,队形变成了三艘军舰突前,其余在后面排成一排。时机成熟时,最前面的三艘高速舰船突然加速,全力驶向预定海域,为直升机的打捞行动争取了宝贵时间。 当悬挂着数据舱的直升机安全返回舰队时,各国军舰才明白自己上了一个大当。中国海军用智慧和勇气,在这场没有硝烟的战斗中取得了完胜,保住了国家的核心军事机密。 南太平洋的惊心动魄只是这段历史的冰山一角。回溯到1965年初,当中国刚刚解决原子弹制造技术时,一个更宏大的梦想已经在酝酿——发展洲际导弹,要和美国实现"咫尺天涯"的战略平衡。对于当时的中国来说,这是一个几乎不可能完成的使命。 洲际导弹不同于短程导弹,它的飞行轨迹远超中国国土范围,必须发射到远海。而这带来了一个严峻的挑战:如何监控导弹试射的全过程并收集数据?当时的中国既无超远程高精度跟踪雷达,也无远洋舰队保障能力,甚至连基本的海上测量技术都相对落后。 1970年12月15日,周恩来主持会议,讨论发展远洋测量船的问题。这个提议立即遭到了林彪等人的反对和阻挠。他们认为建造测量船、护航驱逐舰、补给船在内的一系列舰艇是浪费金钱,不如拿去招募更多的陆军,制造更多的飞机和大炮。但中央军委顶住压力,启动了发展与洲际导弹试射息息相关的"718工程"。 命运弄人,不到一年后,1971年9月13日林彪事件爆发。在搜查林彪同伙周宇驰的随身公文包时,工作人员发现了"718工程"的图纸。出于安全考虑,工程被迫叫停。直到1972年,在确认没有泄密风险后,毛主席亲自批准了该工程的重启。 中国洲际导弹发展有条不紊地继续着。1971年,我国第一款洲际弹道导弹东风-5在山西太原卫星发射中心首次进行了短程试验并取得成功。到1979年1月,多次短射程低弹道、高弹道飞行测试全部成功,收集到了充足的数据。是时候进行全射程试验了。 1980年4月,当东风-5号定型和制造完成后,一支前所未有的特混编队组建起来:6艘051型驱逐舰、2艘综合补给船、2艘打捞救生船、4艘远洋拖船、2艘国家海洋局的远洋调查船以及2艘国防科工委测量船,共18艘船分成三个编队分批出航,准备迎接史无前例的挑战。 这支舰队面临着超乎想象的困难。他们需要横跨50多度经差、4个时区,南北穿越40度纬差,经过4个风带和台风生成区,往返航程达8000多海里。更严峻的是,当时的中国没有任何海外基地,途中无法停靠任何码头,所有补给和支援只能靠自己。