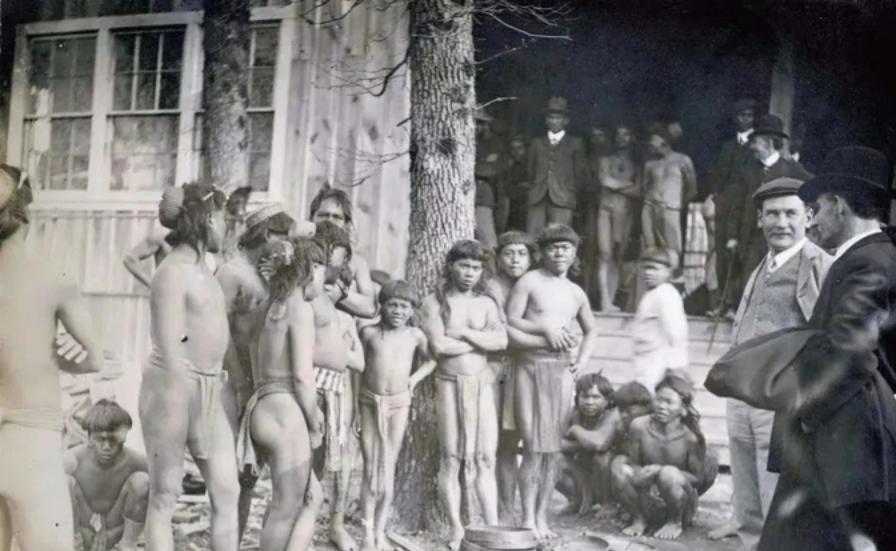

这是1895年,美国的“奴隶市场”,几个奴隶买主正对来自菲律宾的土著人评头论足,讨价还价,这些奴隶主一个个西装革履,自诩为文明人,而这些奴隶一个个身上只有一块遮羞布,他们像买卖马匹一样买卖这些奴隶,估计曾经做过奴隶的人一生都难以治愈伤痛。 北美殖民时期面临着严重的劳动力短缺问题。广袤的土地等待开发,但缺乏足够的人手。早期殖民地的人口结构中,约有一半甚至更多的人口是白人契约奴。这些白奴中不乏后来成为知名人物的例子,如本杰明·富兰克林和安德鲁·杰克逊。当时,成为白奴并不被视为耻辱,而是一种普遍的社会现象。 然而,种植园主们在使用白人奴隶的过程中发现了诸多不便,他们开始寻找新型劳动力。当荷兰人将第一批黑人奴隶带到詹姆斯敦时,黑奴制度开始在北美生根发芽。起初,黑人奴隶并不受欢迎,但随着时间推移,种植园主们逐渐认识到黑奴的"优势"。他们甚至通过宗教解释来为自己压榨黑奴的行为寻找道德上的合理性。 到了19世纪末,特别是1895年前后,美国已经完成了与西班牙的战争,菲律宾作为战利品被割让给美国。美国借助"文明使命"的旗号,将殖民触角伸向了亚洲。这一时期,美国社会对"文明"的理解与实际行为之间存在巨大反差。一边是高谈阔论的"解放"和"进步",另一边却是对菲律宾土著人的压迫和奴役。 传统的三角贸易模式在16-19世纪持续了约300年,主要由葡萄牙、荷兰、西班牙和英国等欧洲国家主导。这种贸易路线连接欧洲、非洲和美洲,形成了一个以人口贩卖为核心的残酷系统。 虽然美国内战后表面上废除了奴隶制,但实际上奴役只是转变了形式。到了1895年,一种"新型奴隶贸易"悄然兴起,贸易对象从非洲黑人转向了亚洲,特别是菲律宾的土著居民。在当时的圣路易斯世博会上,甚至设立了所谓的"人类动物园",将菲律宾土著作为展品展示给美国公众,这些展示与"奴隶市场"有着密切关联。 这是1895年,美国的"奴隶市场",几个奴隶买主正对来自菲律宾的土著人评头论足,讨价还价,这些奴隶主一个个西装革履,自诩为文明人,而这些奴隶一个个身上只有一块遮羞布,他们像买卖马匹一样买卖这些奴隶。 在这些"奴隶市场"上,买主们通常衣着光鲜、西装革履,自称为文明社会的代表。他们的社会地位与道德败坏形成鲜明对比。这一时期,科学种族主义思想在美国盛行,为对有色人种的歧视提供了"科学依据"。根据这种理论,非白人种族被认为在进化上处于劣势,因此对他们的奴役被视为"文明的负担"。 1895年的历史记录和图片证据显示,菲律宾土著被当作商品在市场上交易。一些报纸的记者记录了当时市场上的情景:买主们围着几位身上只有一块遮羞布的菲律宾土著,仔细检查他们的牙齿、肌肉和健康状况,就像检查牲畜一样。他们讨论着这些人的工作能力、价格和使用寿命,完全无视这些人的尊严和人权。 这种将人类商品化的行为,与美国社会标榜的"文明"和"自由"价值观形成了巨大讽刺。 美国社会中有一个颇为讽刺的现象:一些曾经身为契约奴的人,在获得自由和地位后,反而成为了奴役他人的参与者。 殖民者常常巧妙地利用宗教和"文明"观念为自己的压榨行为提供合理性。正如早期奴隶主翻阅圣经寻找黑奴不受上帝仁爱保护的"证据"一样,1895年的美国买主也用"文明"和"开化"的论调为对菲律宾土著的奴役辩护。这些菲律宾土著在被展示与贩卖的过程中所遭受的创伤,与早期黑奴的经历有着惊人的相似性。 美国开国元勋的种族歧视言论与1895年买主评论菲律宾土著的言辞之间存在着惊人的一致性。如果将杰斐逊对黑人的描述与当时买主对菲律宾土著的评价并列,很难分辨出两者之间的本质区别。这种延续性表明,种族歧视思想在美国社会中根深蒂固,跨越了不同时代和不同民族。 内战前的黑奴市场与1895年菲律宾土著交易的场景也有着令人不安的相似之处。在两个时期,被奴役者都被剥夺了基本的人格尊严,被视为可以随意买卖的商品。有一位曾是白奴后成为成功商人的旁观者记录了他对1895年"奴隶市场"的观察。他注意到,尽管时代不同,被交易的人种不同,但买主检查"商品"、讨价还价的方式几乎一模一样。这种历史的重复让他感到深深的不安和道德上的挣扎。 文明国家如何面对自己的历史罪恶,是一个长期困扰人类社会的问题。与欧洲的F4类似,美国至今也未能彻底反思和道歉其在菲律宾殖民期间的暴行。这种选择性失忆使得历史伤痛难以愈合。 被奴役者的心理创伤往往会通过代际传递影响后代。无论是非洲黑奴的后裔,还是被殖民的菲律宾人,都在不同程度上承受着祖先经历的阴影。