1948年,胡适决定携全家离开大陆,但唯独有一人死活也不肯走,他就是胡适的儿子胡思杜。在登上飞机前,胡适无奈地看着胡思杜,对儿子说了一番话,从此父子俩彻底决裂,这辈子再也没有见过面。

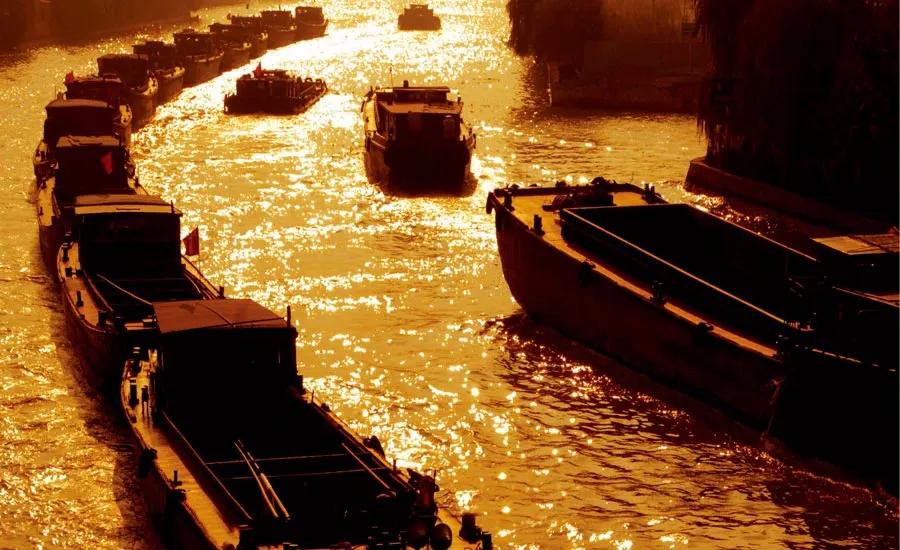

在中国近现代史的长河中,有些人注定要背负时代的重负,胡思杜,这个被命运捉弄的灵魂,就是其中之一。

胡思杜是著名学者胡适的小儿子,本该享有荣华富贵,却在历史的洪流中沉浮挣扎,最终以悲剧收场,他的一生,如同一面镜子,映射出那个动荡年代知识分子的命运。

胡思杜出生于1921年,从小就体弱多病,或许是命运的安排,他的童年时光并不像人们想象的那般顺遂。

1948年,国共内战如火如荼。胡适决定携家人离开大陆,但胡思杜却坚决留下:“我又没有做什么有害共产党的事,他们不会把我怎么样的。”

胡适心中犹豫不决,他的目光扫过书房里那一排排装满珍贵典籍的书架时,他突然意识到,如果胡思杜留下,或许可以帮忙照看这些珍贵的藏书。

胡适始终认为,有美国人撑腰的国民党政权迟早会卷土重来,让儿子暂时留下照看书籍似乎也不是一个坏主意。

经过一番思索,胡适最终决定:既然思杜不愿走,那留下照看一阵子也不是不可以,最后胡适只带走他最珍视的两件宝贝:一部16回残本的《石头记》抄本和《水经注》稿本。

此时谁也没想到,这个决定,成为了父子俩命运的分水岭,当胡适踏上南下的飞机时,他怎能想到,这竟是他此生最后一次见到小儿子?

新中国成立后,胡思杜迫切地想要融入新社会,他主动上交家产,甚至公开批评自己的父亲。

1951年,在知识分子思想改造运动中,胡思杜在香港《大公报》上发表文章,称父亲为"帝国主义走狗及人民公敌",表示要与之划清界线,断绝往来。这篇文章在海内外引起轩然大波,许多人无法理解胡思杜的做法。

尽管如此,胡思杜的努力并没有换来他渴望的认同,相反,他的身份成为了一个无法摆脱的枷锁。

据他的亲戚胡思孟回忆,胡思杜因为身份问题一直无法找到对象结婚,只要女方听说他是胡适的儿子,是"战犯的儿子",就不愿意与他交往。

在那个特殊的年代,爱情对于胡思杜来说,成为了一种奢侈品。

命运的打击并未就此停止。1957年,胡思杜曾经的努力化为泡影,曾经的梦想土崩瓦解,在无尽的绝望中,36岁的胡思杜选择了结束自己的生命,这个决定,不仅仅是个人的悲剧,更是那个时代的缩影。

然而,更令人唏嘘的是,远在台湾的胡适还不知道小儿子已经自杀身亡,直到1958年3月,胡适才得知胡思杜去年8月自缢身死的消息,但始终不愿相信这个残酷的事实。

直到1962年胡适去世,他都不知道儿子的真实情况,这对父子,竟以如此悲凉的方式,永远地错过了。

时光荏苒,岁月如梭,1980年,胡思杜终于被组织上重新审查,平反昭雪。然而,这迟来的正义,又能抚平多少伤痛?

在台北,胡适长子胡祖望为胡思杜立了一块小石碑,上面刻着:"亡弟胡思杜纪念碑 胞兄胡祖望泐石",

回首胡思杜的一生,我们不禁要问:是什么样的力量,能让一个人与自己的父亲决裂?又是什么样的绝望,能让一个人选择结束年轻的生命?在那个特殊的年代,许多人都面临着艰难的选择。

胡思杜的悲剧,正是那个时代的缩影,在急剧变革的年代里,每个人都在寻找自己的位置,都在努力适应新的社会秩序。胡思杜的悲剧,某种程度上来说,是时代的悲剧。

![@孟子义最新,悄然而至[比心]](http://image.uczzd.cn/4274982496301882925.jpg?id=0)