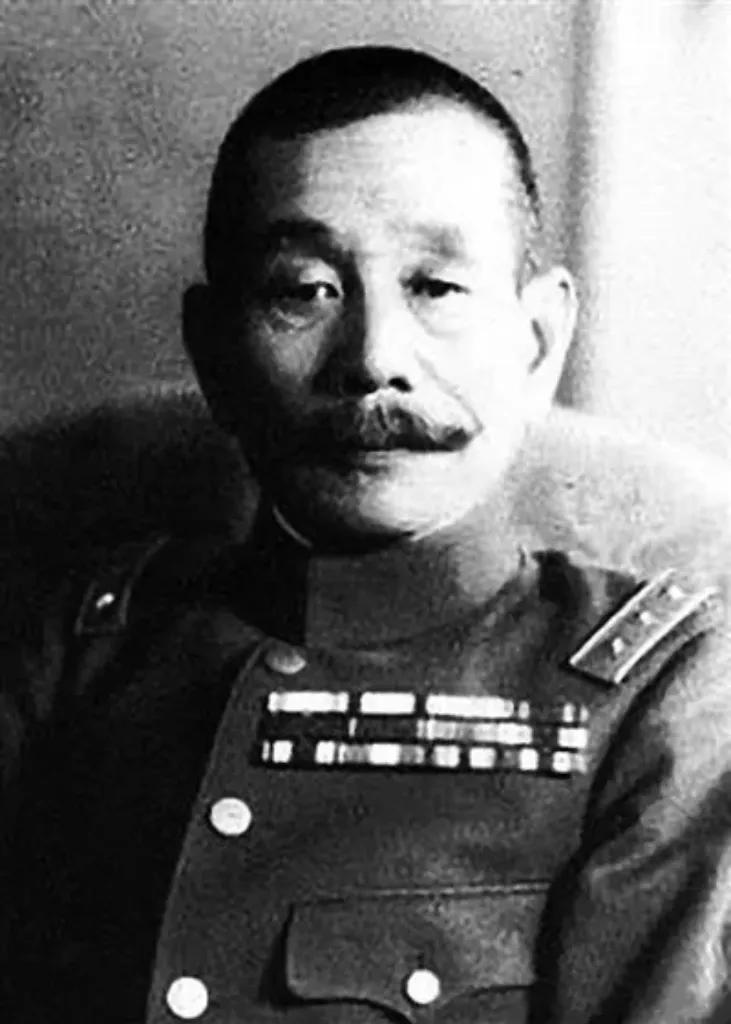

1943年10月,王耀武对柴意新说:“余程万那边缺人,你去常德吧。”常德城破之时,柴意新带领仅存的几十人,向蜂拥而来的上千日军,发起了决死冲锋。 柴意新原本的职务是副参谋长,调到常德后,他接管了57师169团的团长职务。 虽然职务下调,他却没有丝毫犹豫。带着沉重的责任,他慨然接受了命令。 此时,常德的防线已经摇摇欲坠,面对日军近4万的兵力,57师仅有8000多人,装备简陋,士气低迷,尤其是在此前的鄂西会战中,57师已经损失惨重。 柴意新深知,自己肩上的责任比任何时候都重。 刚到常德时,柴意新并没有立刻进入城内,他带领169团驻守在常德城外的德山、芷湾一线。 这些地方,是防线的前沿,是日军突破常德的第一道屏障。 面对日军的猛烈进攻和不断轰炸,柴意新指挥部队死守阵地,多次击退日军的进攻。 日军的力量实在太强,德山阵地最终被彻底摧毁,柴意新不得不带领残部退守芷湾,继续坚守。 人数减少,装备老旧,但依然顽强抵抗,为常德城争取每一分时间。 11月28日,日军突破了常德东门的城墙,柴意新带领着残余的部队,直接进入城内与敌展开巷战。 战斗变得异常惨烈,柴意新亲自带头,以手榴弹、刺刀甚至石块与日军白刃格斗。 他身先士卒,指挥士兵们顶住敌人疯狂的进攻。 战斗继续,常德的防线越来越难以维持,柴意新所带领的队伍,被压缩到只有不足百人的残部,敌人越来越强大,常德的命运已经岌岌可危。 12月3日,情况到了极点。余程万在城内召开军事会议,讨论突围的可能性。 眼看着弹药耗尽,粮食告罄,余程万决定带领200人突围。 作为指挥官,他深知留下部队断后至关重要。柴意新自告奋勇,要求留下来掩护,用自己的生命为部队争取撤退的机会。 余程万含泪同意,并留下51名残兵归柴意新指挥。 就这样,柴意新与他的部队在常德城内,迎接了最后的决战。 他们退守到了华晶玻璃厂,几乎没有什么弹药,只有手榴弹和刺刀。 柴意新多次带领部队击退日军的进攻,敌人越来越多,越来越强。在黎明前的最后时刻,柴意新决定带着他仅存的12名士兵,发起了最后的决死冲锋。 他们冲向了日军的重兵集团,明知这是必死的结局,他们依然毫不犹豫。 激烈的战斗中,柴意新身中四弹,依然不退,继续挥枪指挥,直到最后一刻,他仍然在为部队拼命。 而在他身边的士兵们,已经重伤,依旧坚持战斗,用手榴弹和刺刀自尽,誓死不降。 所有的战斗都结束了,柴意新和他的部队,在华晶玻璃厂和春申墓前,化作了烈士的英名。 柴意新,这位黄埔三期的生还者,在面对生死时并没有退缩。 他以自己的生命,书写了一个军人应有的责任与忠诚,在战前,柴意新写下家书,他在信中清晰表态:“保家卫国是天职,战死沙场是荣耀。 ”这些话,成为了他人生的真实写照,自己的选择并非孤立,而是每一位军人的责任。 这场血战的背后,也隐藏着更复杂的政治和军事矛盾。 余程万作为指挥官,在蒋介石的压力下,接受了“死守常德”的命令。 蒋介石的命令,使得余程万在关键时刻无法果断突围,直至弹尽粮绝,才被迫决定行动。 而柴意新,作为军人,没有考虑个人的生死,而是为保全大部队、为保卫常德而留下来断后。 他的一切选择,充满了英雄气概,但也是建立在那个时代,特殊背景下的无奈与责任上。 这场战斗之后,柴意新被追授为陆军中将,民政部也于1985年追认他为革命烈士。 在许多抗战文学作品中,柴意新成为了英勇与忠诚的象征。 张恨水的小说《虎贲万岁》,便以柴意新为原型,塑造了他用刺刀、手榴弹打败武士道的英雄形象。 柴意新,和他的部队,是在常德捍卫了中国的尊严,也为中国抗战的历史写下了,光辉的一笔。 每一位在战场上,为国捐躯的战士,都是这个国家历史不可或缺的一部分。 陈士杰. 《抗日战争中的英雄与牺牲》. 中华书局, 2008年.