12岁离开到78岁去世,周恩来总理66年没回过家乡,被问及原因后说道:“平生最恨“衣锦还乡、光宗耀祖"那一套,"

从12岁离开家乡到78岁去世,整整66年未曾踏足故土。这段漫长的离乡岁月,不仅见证了他对国家的无私奉献,更彰显了一个共产党人的赤子之心。

1959年的一个平常日子,周恩来乘坐的飞机从广州返回北京,当飞机即将飞越淮安上空时,这位常年忙碌的总理突然向机长提出了一个不同寻常的请求:"能不能拉低一些高度,让我看看老家?"

这一刻,我们仿佛看到了一个普通游子对故乡的眷恋,然而,当机长询问是否需要再盘旋一周时,周恩来却摇头婉拒:"不用了,那又要多费汽油了,我们还是赶回北京吧,"这个小插曲,生动地诠释了周恩来对家乡深沉的思念,以及他始终将国家利益置于个人情感之上的崇高品格。

虽然未能亲身回乡,但周恩来对家乡的关心却从未停止,他将这份思乡之情升华为对整个国家和人民的奉献。

治理淮河,是周恩来心中的一个重要梦想,童年时期频繁的水患给他留下了深刻印象,促使他在新中国成立后将治淮工程列为首要任务之一。

在他的主持下,一幅宏伟的治淮蓝图逐步展开,其中,苏北灌溉总渠的建设尤为引人注目,当时,有人因为工程造价高昂而想要放弃这一计划,然而,周恩来却坚定地支持这一工程。

这个项目的提出,源于苏北地区长期以来面临的水患问题,苏北地区地势低洼,常年遭受洪涝灾害的困扰,严重影响了当地人民的生产生活,周恩来深知,要彻底改变苏北的面貌,必须从根本上解决水利问题。

然而,在当时百废待兴的新中国,这样一个大型水利工程的建设并非易事,有人担心投入太大,认为应该将有限的资金用于其他更紧迫的项目。这个工程不仅能解决苏北的水患问题,更能为当地的农业发展奠定基础,长远来看是非常必要的。

在周恩来的坚持和推动下,苏北灌溉总渠的建设终于得以启动,这条长达168公里的人工河道,从江都引江济淮闸引长江水,横贯江苏省中部,灌溉了大片农田。

工程的建设过程中,周恩来多次过问进展情况,并给予具体指导。他特别强调要注意工程质量,确保工程能够长期发挥效益。

1951年,苏北灌溉总渠终于建成通水,这一工程极大地改善了苏北地区的水利条件,它不仅有效地控制了洪涝灾害,还为农业灌溉提供了充足的水源,大大提高了农业生产力。

更重要的是,这条水渠的修建,为苏北地区的整体发展奠定了基础,为当地人民带来了实实在在的福祉。

周恩来对家乡的关心不仅体现在基础设施建设上,还延伸到了教育领域,1962年春,在国务院讨论高校调整方案的一次会议上,有人建议把徐州师范学院(现江苏师范大学)调整掉。

面对这个建议,周恩来再次展现了他的远见卓识,他坚定地表示:"苏北地域辽阔,应该有大学!"他站在国家发展的战略高度,考虑到从扬州往北一直到山东,整个广大的地区没有一所高校,提出了这个具有前瞻性的意见。

正是由于周恩来的坚持,徐州师范学院得以保留下来,如今,这所学校已发展成为拥有23个院系、2万多全日制本科生的江苏师范大学,为淮海经济区培养了大批教师人才,成为周恩来为家乡留下的宝贵财富。

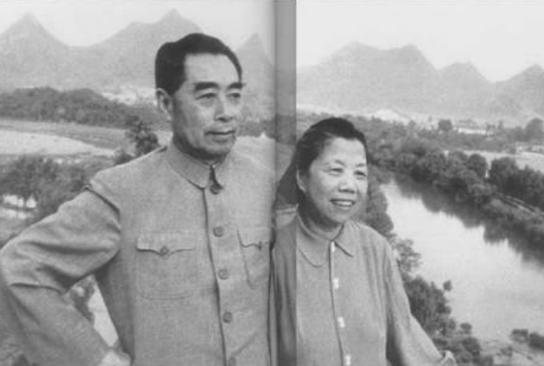

在日常生活中,周恩来也以自己的方式表达着对家乡的思念,据其侄女周秉德回忆,在家人团聚的时候,周恩来会亲自下厨做家乡菜。

通过这些看似平凡的举动,我们可以感受到他对家乡深沉而绵长的思念,然而,即便是这样深厚的乡情,周恩来也始终保持着严格的自律。

他不仅自己没有回乡,还阻止了弟弟周恩寿回乡的请求,在周恩来看来,即使是家人回乡也可能给地方增添负担或引起不必要的关注,这种严格的自律精神,充分体现了他对权力的谨慎态度。

周恩来坚决反对"衣锦还乡、光宗耀祖"的封建陋习,拒绝个人崇拜,这种态度也是他不愿回乡的重要原因之一。

他曾明确表示:"我平生最恨的就是封建主义的那一套:衣锦还乡、光宗耀祖,只要活着,就不许搞,"这番话充分体现了他对封建思想的深恶痛绝,以及对个人崇拜的坚决抵制。

周恩来的一生,是一部为国为民、无私奉献的传奇,他对家乡的深厚感情,与他对国家的忠诚和责任感形成了鲜明的对比,他选择了克制个人情感,将全部精力投入到国家建设中。

但也正是这种选择,成就了周恩来的伟大人格和不朽功勋。

周恩来虽然终其一生未能重返故乡,但他的精神却永远活在淮安人民的心中,在淮安,人们建立了周恩来纪念馆,保护了他的故居,以此来纪念这位伟大的人民总理。

每年,都有无数人前来参观,追忆周恩来的丰功伟绩,感受他的崇高精神。