1943年,黄维见军粮发霉还掺着砂石,给何应钦的办公室寄去了一袋,何应钦大怒,派人调查黄维,黄维的顶头上司关麟征也趁机发难。

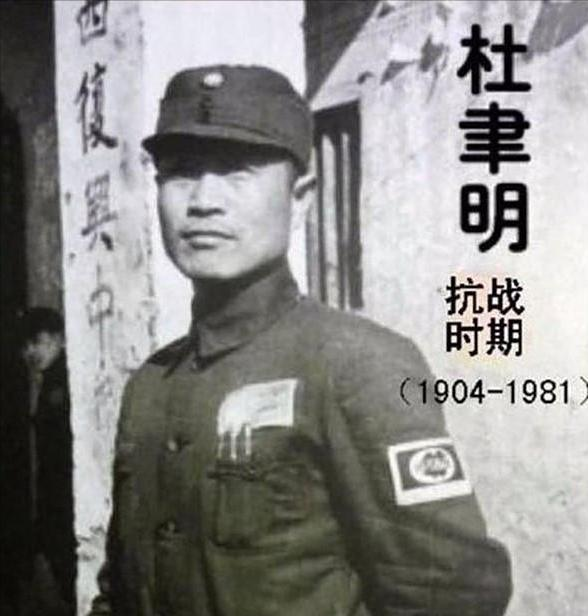

1924年春天,那年,他考入黄埔军校,成为第一期学员,毕业后,黄维很快展现出他的军事才能,在短短几年内从排长一路升至团长。

1937年,抗日战争全面爆发,当时正在德国学习的黄维接到陈诚的电报,火速回国参战。

在上海淞沪会战中,黄维临危受命,接任第67师师长,这是一场惨烈的战斗,短短一周内,67师损失惨重,连一个团都凑不齐。

但在黄维的带领下,67师官兵顽强抵抗,连炊事员都拿起枪上了前线,这一战,奠定了黄维"忠勇"的名声。

然而,战争的残酷并没有磨灭黄维爱兵如子的本性,1941年,担任54军军长的黄维在防区内组织官兵垦荒种菜,养鸡养猪,并要求部队帮助农民兴修水利和道路,他的这些举动大大改善了官兵的伙食,但却招来了"吃空饷"的指控。

1943年,黄维因军粮质量问题与军政部长何应钦发生冲突,他将一袋发霉的军粮寄到何应钦的办公室,引发了一场政治风波。

何应钦大怒,派人调查黄维,尽管调查结果显示黄维并无中饱私囊,但何应钦仍给黄维安上了"破坏军需"的罪名,这场风波最终以黄维被调任军事委员会中将高参告终。

这一事件背后,实际上是何应钦、陈诚、关麟征等人之间复杂的权力角逐,黄维成为了这场政治博弈的牺牲品。

然而,他的正直和爱兵如子的品格却赢得了士兵们的拥戴,据说,在黄维被调离后,54军士兵一度哗然,甚至有人将机枪摆在军部门口,新任军长不敢上任。

1948年,国共内战进入白热化阶段,黄维被任命为第十二兵团司令官,率领十二万大军参与淮海战役,然而,由于种种原因,黄维的兵团在双堆集遭到解放军包围,最终全军覆没。

黄维本人也被俘虏,这标志着他辉煌的军事生涯就此画上句号。

在战犯管理所的27年里,黄维始终保持着倔强的态度,他要么沉默不语,要么说些难以理解的怪话。

有人说,他后来开始研究"永动机",这或许是他逃避现实的一种方式,然而,就是这样一个看似固执己见的人,内心却始终保持着对故人的情谊。

在参观南昌革命烈士纪念馆时,黄维翻阅烈士名册,发现了多位昔日同学的名字,其中就包括共产党早期革命者方志敏。

尽管政治立场不同,黄维依然对方志敏怀有深厚的友谊,他专程去参拜方志敏的墓地,在墓碑前伫立良久,无言地缅怀这位曾经的同窗好友。

1975年,黄维获得特赦,重获自由后,他并没有选择消极度日,而是积极为其他在大陆的国民党人员平反,帮助他们落实政策。

晚年的黄维还当选为贵州省平塘县政协委员,被任命为贵州省人民政府参事室参事,享受国家干部18级待遇。

这些任命和待遇,无疑是对他的一种认可,然而,对黄维来说,最重要的是能够为昔日的战友们做些事情。

黄维始终坚持"抗战不分国共"的观点,他多次表达希望国民党军队的抗战贡献能得到承认。

1979年,已是75岁高龄的黄维,在参加全国政协组织的考察团期间,执意要去上海罗店战场看看,在那里,他独自一人在战场上驻足良久,追忆那些长眠于此的将士们。

然而,命运对黄维似乎总是格外残酷,他的妻子蔡若曙在等待他27年后,在他获释仅一年就选择了自杕,这对黄维来说无疑是一个巨大的打击,这位在战场上屡建奇功的将军,最终却难逃家庭悲剧的打击。