考古发掘时,考古学家最怕挖到鸡蛋?

奇点儿科学

2025-04-08 16:11:31

考古学家最怕遇到保存状态极差的文物,尤其是鸡蛋。鸡蛋壳的主要成分是碳酸钙,历经千年埋藏,钙质逐渐流失,外壳就会变得如酥饼般脆弱,稍一触碰便会碎成粉末,造成不可逆的损失。

后来,考古学家吸取教训,不再轻易触碰古墓中的鸡(鸭)蛋。例如,广安明墓出土的鸡蛋采用红外线无损检测分析内部结构,避免物理接触。此外,一些蛋中会残留经过千年发酵的蛋液,从而产生有害的化学气体,影响考古人员的生命安全。

也许你会有疑惑,我们日常生活中常见鸡(鸭)蛋,考古学家为什么要绞尽脑汁保存下来,古代的鸡(鸭)蛋有什么考古价值呢?

古代墓葬中常以鸡蛋作为陪葬品,这样做有两个作用:

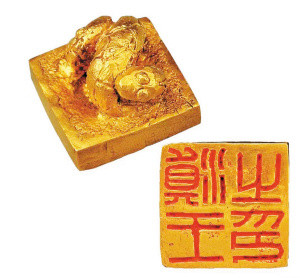

第一是作为身份象征:在古代能吃上鸡蛋的人,毫无疑问都是王公贵族或者有钱人,如楚国贵族墓中常以陶罐装蛋彰显身份。

第二是检测墓穴环境:古人将鸡蛋置于墓穴检测环境温度和湿度,如果鸡蛋在墓穴中能够孵化出小鸡,就证明墓穴的环境稳定,适合下葬,被古人视为“风水宝地”。

因此,科学家和考古学家通过研究古代鸡(鸭)蛋,能够辨别墓主人的重要身份以及检验墓穴的封闭性。

除此之外,运用现代科技提取蛋壳残留的DNA,还可以追溯古代鸡的品种、养殖技术等信息。

除了鸡蛋,考古学家还怕遇到哪些挑战?

一、易碎易氧化的文物:

丝织品、竹木器等文物在密闭墓室中能够长期保存,出土后接触氧气会引发氧化反应。例如在三星堆祭祀坑中出土的丝绸残片,考古学家需要在恒温恒湿的考古舱内处理,全程穿戴防护服以避免污染。

而竹简出土后若未及时隔绝氧气,字迹会快速消失(如海昏侯墓竹简)。薄玉器、玻璃器皿也因材质脆弱,清理时需使用软毛刷甚至手指,稍有不慎便会碎裂。

二、盗墓者留下的痕迹:

对考古学家而言,最令人沮丧的莫过于发现现代盗墓遗留物。例如,在徐州汉墓中出土的“手电筒”和“铁铲”,直接表明墓葬已被洗劫一空,珍贵文物可能早已流失。

三、不可逆的环境破坏:

文物埋藏时处于恒温、缺氧、避光的稳定状态,出土后温湿度波动会引发氧化、粉化。一些盗掘者会专挑金器、银器所在的地层挖掘,导致下层铜器因氧化损坏。此外,土地开发活动(如用沙土覆盖遗址、大型挖掘)可能彻底摧毁考古地层。

所以,考古学家并不畏惧古墓的“灵异物件”,而是敬畏历史文物的脆弱与不可再生。为了让一些脆弱的文物得到更好的保护,现在的许多墓葬都采取了保护性挖掘或者不挖掘的措施。考古 鸡蛋

0

阅读:4