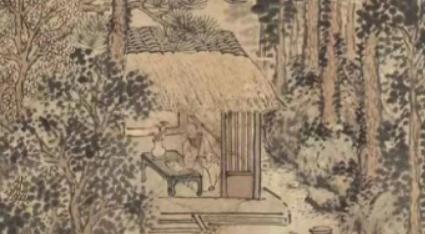

古代,有一个富翁,生前将钱借给穷人,又将借条烧掉,但临终前却告诉儿子:“借条放在锦盒里”,儿子打开盒子一看,幡然醒悟,此后竟比父亲还富有! 信源:民间故事 在古代江南水乡,有一个富翁,名叫贾怀仁。他虽富甲一方,却不骄不傲,常说:“钱财如水,聚之成河,施之润物。” 他经商多年,积下万贯家财,但他真正为人所敬重的,不是他的财富,而是他的仁心。 贾怀仁深知世道艰难,尤其那些家境贫寒的村民,常常因为一时周转不开而陷入困顿。他便时常施以援手,将钱借给村中贫民,却从不催债,更不索利。 他的家中常有人上门求助,有的是农人,有的是小商贩,甚至还有一些流浪之人。贾怀仁总是挥手道:“只要你肯努力,借去便是。” 每借出一笔,他也如常记下姓名、数额,但他从不声张。 时间久了,贾怀仁的家中竟堆满了借条。仆人曾问他:“老爷,这么多借条,不收回来,岂不都打了水漂?” 贾怀仁笑道:“他们若能安身立命,那钱就是用对了地方。若一味逼债,反而失了德行。” 年过花甲的某日,贾怀仁突然染病,卧床不起。大夫束手无策,家人忧心如焚。 弥留之际,他将独子贾天佑唤到床前,语气虚弱却郑重地说:“我这一生,钱财如浮云,真正留下的,是心中的善意。我将那些借条都收在一个锦盒中,待我百年之后,你将其打开。” 贾天佑点头应下,虽不甚明白其中含义,却不敢怠慢。几日后,贾怀仁安然辞世,举村皆来吊唁。富翁之死,竟如国丧一般,哭声连天。众人皆感其恩德,不舍其去。 丧礼过后,贾天佑依父遗言,打开了那只用红绸包裹的锦盒。只见盒中不是黄金白银,而是一叠叠泛黄的小纸片。 他取出一张,上书:“借张大山十两银,助其购种。”又一张:“借王寡妇五两银,为儿求学。” 贾天佑顿时明白:这哪里是讨债之凭,分明是父亲留下的一本账,一本心账。他想起父亲生前常在夜深人静时一人独坐,燃灯写字,原来写下的,是这些借条。 正在此时,门外传来敲门声。来者正是小贾曾在村中结识的好友鲁生,他一眼看到锦盒中的纸条,脸色突变,低声问道:“这是……老爷生前借给村里的借条?” 贾天佑点头:“是。他让我打开盒子,却没说如何处理。” 鲁生低头良久,忽地眼眶泛红:“我曾向令尊借过十五两银子,救我母亲一命。我本想着这辈子都要报答他,但你父亲,却从不向人讨债。” 贾天佑怔怔地看着纸片,心中五味杂陈。沉思良久,他一声叹息,转身吩咐仆人:“取火来。” 仆人虽疑惑,却不敢违命。只见贾天佑将那一叠纸片,逐张投入火盆之中。 火光映在他脸上,他眼神坚定:“这些债,从今日起,一笔勾销。不是他们欠我父亲的,而是我父亲给予他们的。” 鲁生含泪看着那火光,久久无言。 纸片尽燃,贾天佑心中反倒轻松。他走出大门,望着村中那一片炊烟缭绕、屋舍俨然的景象,心中涌上一种从未有过的决心。 从那一日起,贾天佑继承了父亲的衣钵。但他并不只是一味地“借钱”。 他更加注重“授人以渔”,他设立义学,聘请塾师,供村中子弟读书识字;他出资修桥铺路,使往来商贩通畅无阻;他扶持手艺人和商贩,低息借款,并设“三年不问还”制度。 有一次,一个落魄秀才上门求助,贾天佑不但资助他赴京赶考,还亲自送至渡口。三年后,秀才果中进士,为官清廉,常回乡施粥赈济,感念贾家恩德。 年复一年,贾天佑所施之善,比父亲更广更深。他从未主动收回一笔债,却因此声名远播,财源滚滚而来。许多受过他帮助的人,发家之后主动偿还当年借款,甚至再加倍奉还。 村民私下议论:“老爷子是好人,少爷更是活菩萨!” 贾天佑常说:“父亲留给我最大的财富,不是金银,而是那一盒‘无价之债’。 他们欠的不是钱,是一个信念。而我继续施善,不过是替父亲守这份善心。” 晚年时,他将自己的故事传给子孙,教导他们:“富贵易得,仁心难存。能济人一时困苦,胜造七级浮屠。”