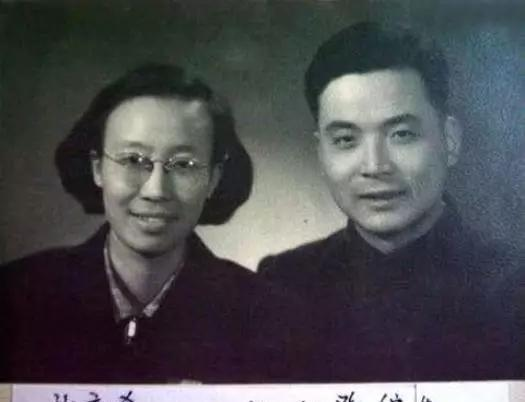

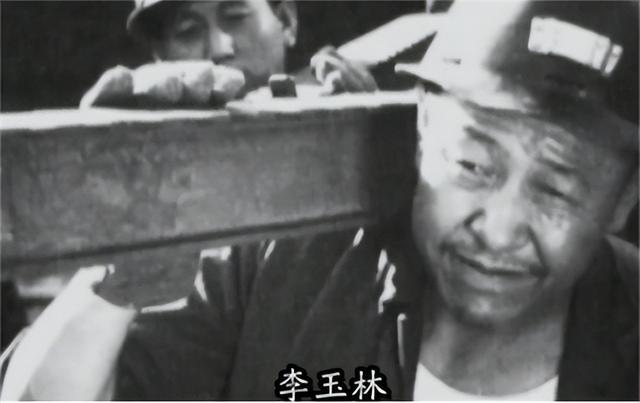

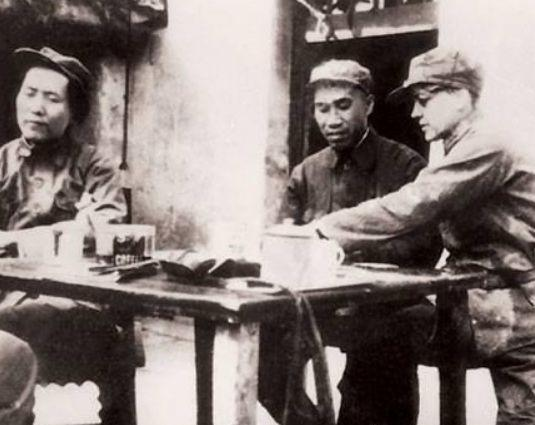

1986年,邓稼先回到家,妻子许鹿希一把扯住他吼道:“28年不回家,你外边有人了吧!”邓稼先正要解释,哪知许鹿希突然扑哧一声笑出来:“不用解释了,我知道她是谁!” 1986年的春天,北京协和医院的病房里,许鹿希见到了阔别已久的丈夫。此时的邓稼先已不再是当年那个意气风发的年轻人,而是一位头发花白、身患重病的老者。看着丈夫憔悴的面容,许鹿希故作轻松地开起了玩笑,说他这28年不回家,一定是在外面有了新欢。邓稼先还没来得及解释,许鹿希就笑着说:"我知道,那个让你魂牵梦萦的'新欢',就是祖国的核事业。" 这对夫妻的相识要追溯到战火纷飞的年代。1937年七七事变后,邓稼先随父亲逃往云南,在西南联大物理系求学。那时的西南联大虽然物质条件艰苦,但求知氛围浓厚。邓稼先与同学杨振宁等人在这里度过了难忘的求学时光。战后回到北平,邓稼先在北医担任物理课助教,与还是学生的许鹿希相遇。 许鹿希是北大教授许德珩的长女,在当时医科女生稀少的年代,她以优异的成绩证明了自己的实力。那时的许家与邓家原本就是世交,许德珩夫妇经常到邓家做客。 1956年,在中科院副院长的主持下,这对青年举办了一场简单的婚礼。婚后的生活平淡而温馨,他们住在西郊的一套普通公寓里。邓稼先常常骑着自行车接送在医院工作的妻子。闲暇时,他们喜欢去北海滑冰,去颐和园登高望远。两人都特别喜爱菊花,一次在颐和园看菊展,因为来晚了险些错过,却硬是说服工作人员延长了一小时的参观时间。 这样的岁月虽然短暂,却成为两人最珍贵的回忆。婚后不久,他们有了一双儿女,邓稼先对孩子们充满童趣,总爱逗着女儿一遍遍地叫"爸爸",还要加上"好爸爸"、"非常好爸爸"这样的形容词。 1958年,邓稼先告诉妻子他即将调动工作,却说不出去向何方,做什么工作。面对妻子的询问,他只是坚定地表示,这件事做好了,他的一生就很有意义。许鹿希没有多问,只说了四个字:"我支持你!" 从1958年那个夜晚起,许鹿希的生活彻底改变。她独自抚养年幼的一双儿女,同时继续在北医从事教学工作。每当看到报纸上关于国防建设的新闻,她都会格外留意,试图从字里行间寻找丈夫的身影。这一等,就是28年。 1964年10月16日,中国第一颗原子弹在马兰基地成功爆炸。当新闻传来时,许鹿希才终于明白,丈夫这些年来究竟在做什么。在戈壁深处,邓稼先带领团队开展爆轰物理、流体力学、状态方程等基础理论研究,攻克了无数技术难关,为中国核武器的发展奠定了基础。 1979年,一次核弹空投试验中出现意外。为了保护年轻同事,邓稼先冲在最前面处理事故。这次事件让他受到了严重的辐射伤害,身体状况从此每况愈下,头发迅速变白。然而,即便如此,他仍然坚持工作,继续为国家的核事业奋斗。 直到1985年,在一次回京开会时,体检发现邓稼先患上了恶性肿瘤。这时,许鹿希终于能够陪伴在丈夫身边。虽然身患重病,邓稼先仍然惦记着工作。第一次出院时,他还拉着妻子去地坛庙会,一边品尝小吃,一边讨论着科研设想。 生命的最后时期,邓稼先争分夺秒完成了《中国十年核武器发展建议书》。在他生命的最后一个月,夫妻二人来到八一湖边散步。 第二天,在邓稼先的坚持下,他们一起去天安门广场看升旗仪式。在五星红旗下,他久久伫立,仿佛在与这个他深爱的祖国作最后的告别。1986年7月29日,邓稼先因全身大出血离世,临终前对妻子说的最后一句话是"死而无憾"。 许鹿希并没有就此停下脚步。她继续在北医教书育人,在神经解剖学领域发表多篇论文,获得了1999年北医的桃李奖。同时,她开始收集整理邓稼先的资料,走访他曾经工作过的地方,采访上百位同事和好友。经过六年的努力,她完成了《邓稼先传》,用文字记录下这位科学家的一生,以及他们这段跨越28年的特殊婚姻。