刘永福的黑旗军自从被收编后,朝廷对这支劲旅的裁减步步紧逼:黑旗军被朝廷以“温水煮蛙“的方式逐步肢解。原先三千人,只给两千人的编制和军饷,强制清退这多出的一千人编外人员,现在又直接减员到一千一百人,除了刘永福的亲兵留一百人外,其余的一千人分散到五个营内,而黑旗军的士兵知道这是朝廷的意思…… 三千黑旗军,最后只剩一千一百人。 那一天,刘永福站在营门口,看着一队队兄弟卷着铺盖离开,眼圈红了,却一句话都说不出口。他明白,这是朝廷一步步“下刀”的结果,也是自己早晚得面对的现实。 当初收编的时候,朝廷说得好听,说黑旗军骁勇善战,是保疆卫国的重要力量,还特批刘永福做统带。但没几个月,画风就变了。原来三千人的队伍,只批了两千人的军饷,说什么“精简编制”,明摆着就是打压。多出来的一千人,朝廷不管,刘永福不好意思撵,只能自己贴钱养着。 可贴了没几年,实在扛不住。黑旗军的弟兄们也不是傻子,看出味儿来了,明里暗里有人劝刘永福,说不如就让这些人先回家,养兵千日用兵一时,现在没仗打,兄弟们各回各家也算是条出路。 刘永福咬着牙、点着头,安排这些兄弟自发退伍,还自掏腰包给他们发了点遣散银子。朝廷一分钱没出,但刘永福觉得这是起码的情分,是这些年跟着他出生入死的兄弟应得的尊重。 原以为朝廷这样就该消停了,哪晓得又来了狠的一刀。两千人的黑旗军,再减,只留一千一百。其中还能算作刘永福亲兵的,也只留了一百,其余一千人,全被打散,编进五个杂牌营。 这一下,兄弟们彻底散了。不是战死沙场,也不是退隐山林,而是被活生生拆成几块,谁也不认得谁了。原来一个口令一个动作的精兵,如今变成了和别人一起排队抢饭的普通兵,谁心里能好受? 副将曾阿富那天找刘永福,说自己要走了。理由很简单,要回家给老母亲敬孝。他说得轻描淡写,可那眼泪却止不住地掉。他从太平军一路打到黑旗军,跟着刘永福南征北战,法国鬼子、日本兵,他都见过血。可现在,他的归宿是家,是母亲,是那个曾经在梦里喊过千万遍的老家。 他把那把法国指挥刀留给了刘永福,那是他当年在前线缴获的,一直没离身。他说:“我走了,但这把刀,留给黑旗军。” 刘永福接过刀,没有挽留。他知道,曾阿富走得不是一个人,而是代表了一整个时代的落幕。 回头看营地,哪还有当年那股杀气腾腾的气势?三千人变成一千一百,还是被拆得七零八落。但他心里清楚,只要这营里还有一个人还记得“黑旗”两个字,这股魂就还在。 黑旗军的弟兄很多是天地会、太平军出身,当年揭竿而起,是看不惯贪官污吏、土豪劣绅,跟着刘永福,是因为信他是个讲义气、有担当的真汉子。现在见刘永福进退两难,反倒是兄弟们体谅他,主动请辞,悄悄离开。 有人回家耕田种地,有人回乡陪老母亲,也有人就此销声匿迹。 只是刘永福始终没走。他说:“铁打的营盘流水的兵,只要我还活着,黑旗军就没散。”可他自己也明白,那种三千人同心的日子,是回不去了。 曾阿富最后回到了澎湖老家,推开家门的那一刻,他娘正在屋里摸索着找柴火。老太太双眼早就看不见了,手一搭到他脸上,愣是迟迟不敢认人:“我儿子脸没这么多胡子。” 他鼻子一酸,泪水夺眶而出。 村里照顾他娘多年的寡妇还在门口站着,那是他回家的第二个原因。后来,他们成了亲,一起照料这位老母亲,日子虽清苦,却也平安。 说到底,这才是真正的归宿。 只是,有时候也想问一句:当年杀敌无数、拼命保国的这帮人,为何结局却落得四分五裂?当他们老了、散了、回家了,还有多少人记得曾有这么一支“黑旗军”?你说,是这时代变了,还是人心早就变了?

清风

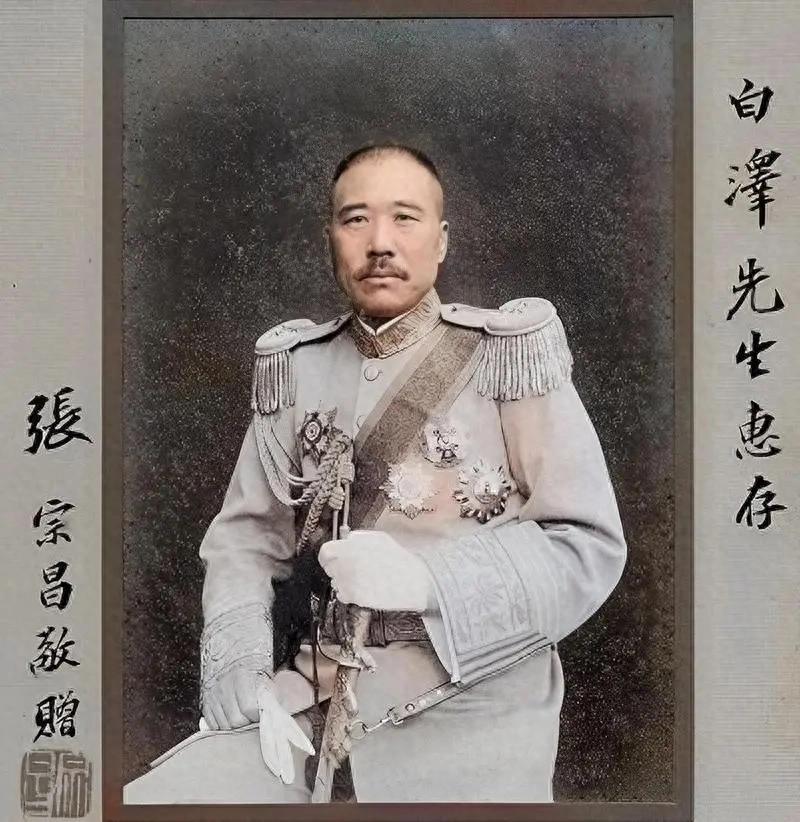

好像是台湾巡抚是不是?

用户16xxx70 回复 04-12 12:27

台湾巡抚是刘铭传