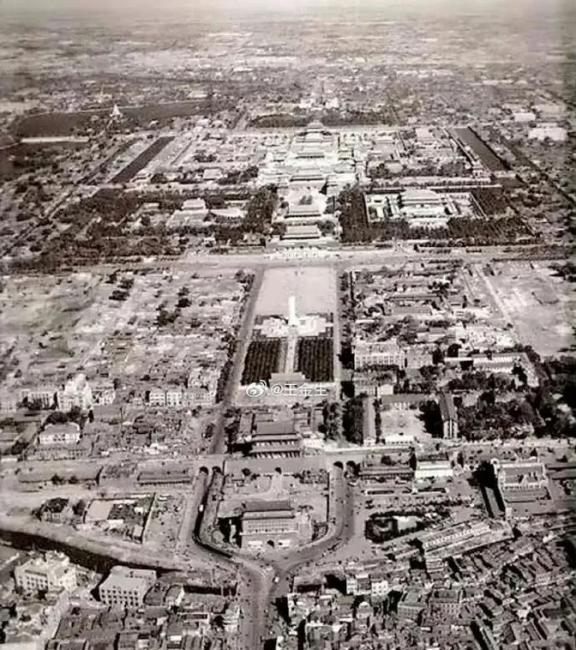

1959年,大会堂即将落成,在苏联专家的“建议”下,拆除了中华门。 自明朝建立以来,首都北京成为了国家政治的中心。在古老的皇宫中,大明门作为北京故宫的南大门,承载着无尽的权力象征和历史传承。作为明成祖朱棣特意命工匠修建的宏伟建筑,它不仅是皇宫与市井之间的界线,更是封建等级制度的象征。这座大门的建造灵感来源于南京故宫的洪武门,风格庄重、厚重,带有深刻的帝王气息。大明门的门联出自大学士解缙之手,门上书写着“日月光天德,山河壮帝居”,这不仅是一种美学表达,更是对帝国强大与皇权威严的礼赞。 大明门并不仅仅是一个普通的城门,它具有浓厚的象征意义。对于明清时期的中国,社会等级制度严格而森严,皇帝的至高无上体现在每一个细节之中。在大明门的使用上,便完全体现了这一点。 根据当时的规定,只有皇帝、皇后、太上皇和皇太后等极少数皇室成员可以穿过主门。大多数时间里,大明门的主门是紧闭的,只有在特别的情况下才会打开。比如,科举状元在通过殿试后,身着红袍骑马从大明门走出,这一仪式象征着他们从普通百姓身份跃升为社会上层,成为皇帝及社会上流的认可者。 然而,除了这些特殊情况外,普通百姓或是地位较低的人根本无法穿越大明门。即便是当朝的权臣,也只能从一侧的宣武门进出,这一安排体现了皇权的至高无上。大明门前的“下马碑”更是一个无言的约束,每当有路人经过这块碑时,不管是否经过大明门,都必须下马行跪拜礼。这一严格的规定使得大明门不仅是皇城的门面,更是社会等级制度的铁壁。 随着清朝的建立,大明门继续作为国门存在,但它的名字被改为“大清门”。在清朝的统治下,大清门不仅保留了原有的象征意义,还在其基础上进行了改建。石栏杆将大清门至正阳门之间围成了一个广场,周围建筑也被用作衙门的办公场所,这使得大清门更加显得气势恢宏。尽管经过了一定的改变,这座城门依然保留着其重要的象征地位,见证着清朝帝国的辉煌与强大。 进入民国时期,大清门的名字再次发生变化,被称为“中华门”。这时,中华门虽然已经经历了岁月的洗礼,但从历史照片来看,其依然保有红墙金瓦、古香古色的帝王气派。然而,随着现代化进程的推进,中华门所处的位置渐渐成为了城市发展的制约因素。新兴的都市建设需要更广阔的空间,而中华门的存在似乎成了一道不可忽视的障碍。 1949年新中国成立后,首都北京迎来了一个全新的发展机遇。在百废待兴的形势下,如何规划建设社会主义新北京,成为摆在决策者面前的一道难题。当时,以梁思成、陈占祥为代表的中国建筑师提出了"梁陈方案",主张在北京西郊建设一座新的行政中心,与旧城形成"双城"格局。这个方案力图在保护古都风貌的同时,满足现代化建设的需求。 然而,随着大批苏联专家的到来,北京的规划建设逐渐转向了另一种思路。这些专家秉持着社会主义的城市美学,强调要在旧城中心建设气势恢宏的政治文化设施,以彰显新中国首都的地位。在他们看来,天安门广场及其周边区域,是再适合不过的选址了。 1953年,北京市政府收到了苏联专家组的一份建议书。这份题为《关于北京市总体规划的建议》的报告,详细阐述了苏联专家对北京未来发展的构想。报告提出,要将天安门广场打造成为一个宏大的政治中心广场,东侧建设国家博物馆,西侧建设人民大会堂,南侧建设纪念碑,北面则是庄严的天安门城楼。显然,在这个宏伟的蓝图里,似乎并没有中华门的位置。 随着人民大会堂选址的敲定,中华门的命运也就注定了。根据苏联专家的设计方案,大会堂需要一个开阔的前广场,还要配套建设一系列南北向的道路,以便代表们快捷出行。而中华门恰恰成了这些现代化建设的"绊脚石"。尽管一些中国专家力陈中华门的历史价值,呼吁尽量保留这座明清古城门,但是在"革旧布新"的声浪之下,这些意见很难说得上话。 最终,在多方博弈之下,拆除中华门的决议还是通过了。1959年初,随着人民大会堂奠基典礼的举行,中华门的拆除工程也正式启动。专门的拆迁队伍进驻现场,仔细测绘了构件的尺寸,编号拆卸,一块块石料被运走,或作为建筑材料再利用,或被送往博物馆收藏。整个过程持续了数个月之久。 随着最后一块砖石的拆除,曾经雄伟的中华门就这样消失在了北京的地平线上。人民大会堂的建设如火如荼地展开,新的南北向大道贯通了长安街,一个崭新的天安门广场空间跃然呈现。从此,每当重大节庆,人民代表就在大会堂里共商国是,广场上人流涌动,盛况空前。中华门的遗存散布在博物馆里,供后人缅怀。它的故事,也渐渐淹没在了新北京的喧嚣之中。

![大清国总统李鸿章[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/6013052808288250116.jpg?id=0)