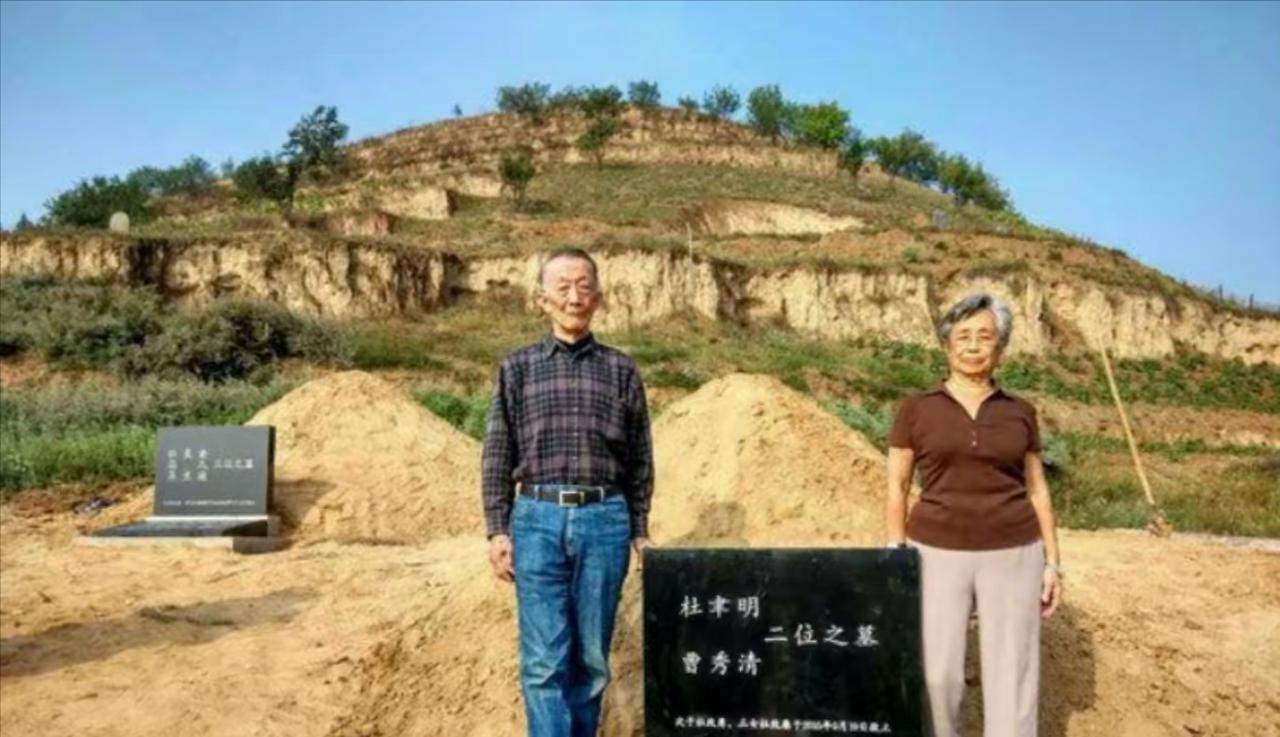

2015年,抗战名将杜聿明和妻子曹秀清终于迁葬回陕西米脂吕家硷村,87岁的儿子杜致勇与年迈的女儿杜致廉肃立墓碑两侧,他们终于完成了父母的心愿。 2015年9月,陕西米脂吕家硷村的黄土地上,一场迟来的迁葬仪式悄然拉开帷幕。抗战名将杜聿明和妻子曹秀清的骨灰,在87岁的儿子杜致勇与年迈的女儿杜致廉手中,缓缓归于故土。这对曾历经战火与离散的夫妻,生前未能魂归故里,死后却因子女的坚持跨越重重阻碍,终于安息。 杜聿明,1904年11月28日生于陕西米脂县杜家湾,是中国近现代史上一个绕不开的名字。他从黄埔军校第一期毕业,靠着扎实的军事素养和过人的胆识,很快在国民革命军中崭露头角。抗日战争爆发后,他成了战场上的一把尖刀。尤其是1939年的桂南会战昆仑关战役,算是他军事生涯的高光时刻。那时候,日军气焰嚣张,昆仑关又是战略要地,他带着第五军硬是跟日军精锐部队拼了个你死我活。最终,日军被打得落花流水,昆仑关失而复得。这场胜利不光是战术上的成功,更给当时疲惫不堪的中国军队和老百姓提了一口气,证明了“日本人不是不可战胜的”。杜聿明的指挥才能和那股不服输的劲儿,让他成了抗战中让人敬佩的将领之一。 不过,他也不是那种高高在上的英雄人物。他出身普通农家,家里条件一般,能走到这一步全靠自己拼出来的。他打仗讲究实效,不搞花架子,士兵们也愿意跟着他干,因为他敢冲在前头。这种接地气的作风,多少有点陕西汉子的味道。 再说说杜聿明的妻子曹秀清,1902年出生在米脂县曹家沟。她年轻时挺有想法,还短暂参与过地方政治活动,但后来选择了退居幕后,专心支持丈夫。她和杜聿明育有六个孩子,战乱年代,杜聿明在前线出生入死,她就在后方带着一家老小四处颠沛。别看她没上过战场,她那份韧劲儿一点不比军人差。家里条件再苦,她也能咬牙撑下去,硬是把孩子们拉扯大。杜聿明后来被俘,她带着家人辗转台湾,日子过得紧巴巴,但她从没抱怨过。直到1963年回大陆跟丈夫团聚,她始终是杜聿明身后那个稳稳的依靠。 曹秀清不是那种光鲜亮丽的“将军夫人”,她更像个普通的陕西女人,朴实、能吃苦。她用自己的方式,把这个家牢牢地黏合在一起,也给杜聿明提供了精神上的支撑。可以说,没有她,杜聿明可能走不到那么远。 杜聿明的人生不是一帆风顺的。抗战胜利后,他继续在国军里效力,但1949年的淮海战役成了他命运的分水岭。这场仗打得昏天黑地,他指挥的部队被解放军围得死死的,最后全军覆没,他自己也被俘了。从抗战英雄到战败被俘,这个落差不是一般人能承受的。被俘后,他在功德林待了十年,1959年获释,之后在北京做政协文史专员,过上了低调的晚年生活。1981年,他在北京去世,享年77岁。 晚年的杜聿明挺低调的,不爱张扬。他常跟人说起想回陕西老家,但因为战败的身份,始终迈不出那一步。他去世后,骨灰先是放在北京八宝山,曹秀清1984年在香港去世后,骨灰也暂厝那儿。俩人魂归故里的愿望,就这么拖了下来。 2015年,杜聿明和曹秀清的骨灰终于回到陕西米脂吕家硷村。这事儿说起来简单,做起来可没那么容易。杜聿明去世后,子女们分散在海峡两岸,杜致勇在大陆,杜致廉在台湾,兄弟姐妹之间隔着千山万水,想聚一块儿都难。更别提要把父母的骨灰从北京运回陕西,还得协调地方政府和亲友,光是手续就够磨人的。 这场迁葬整整筹备了好几年。直到2015年,87岁的杜致勇和年迈的杜致廉下定决心,无论多难也要完成父母的心愿。9月11日,骨灰从北京运到陕西榆林,再辗转到米脂。9月19日清晨,迁葬仪式正式举行。杜致勇和杜致廉亲自捧着骨灰盒,带着宗亲们在墓前点了香烛。那一刻,父母几十年的漂泊终于画上了句号。 这场迁葬不只是儿女对父母的孝心,更像是一次对历史的回望。杜聿明打过昆仑关,抗过日寇,他的功绩是民族抗战的一部分。曹秀清守着家,撑着后方,也在乱世里留下了自己的印记。他们的骨灰回到米脂,不是简单的落叶归根,而是把一段家国记忆带回了故土。 仪式后,当地乡亲们自发带着米酒和花圈来悼念,政府还建了个杜氏纪念馆,展出杜聿明的军装和信件。这些举动说明,老百姓没忘了他为国家做过的事儿。杜致勇后来回忆说,那天站在墓前,他感觉父亲的灵魂终于踏实了。杜致廉也说,她想多回来看看,把父母的故事讲给孩子们听。