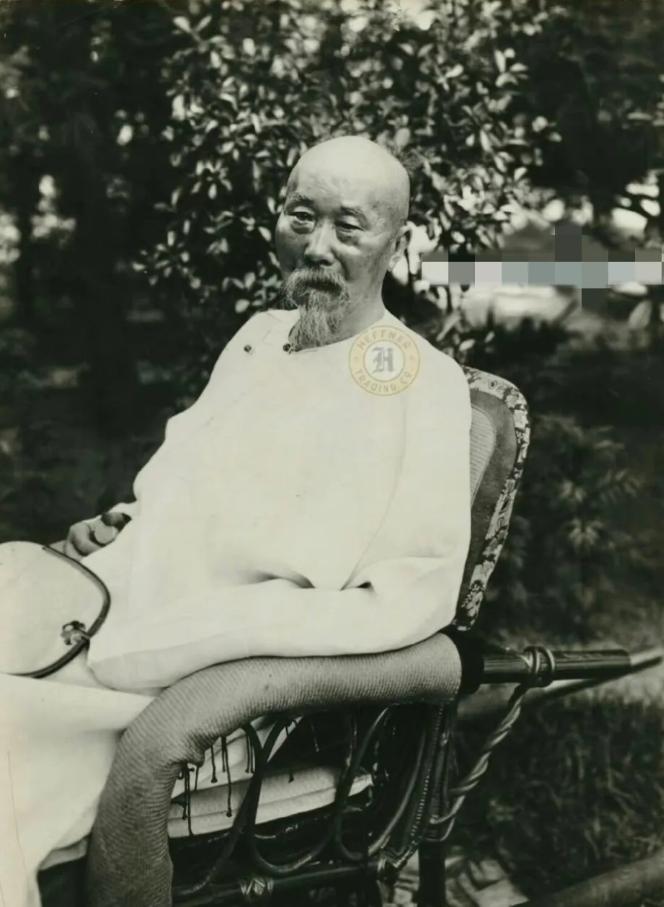

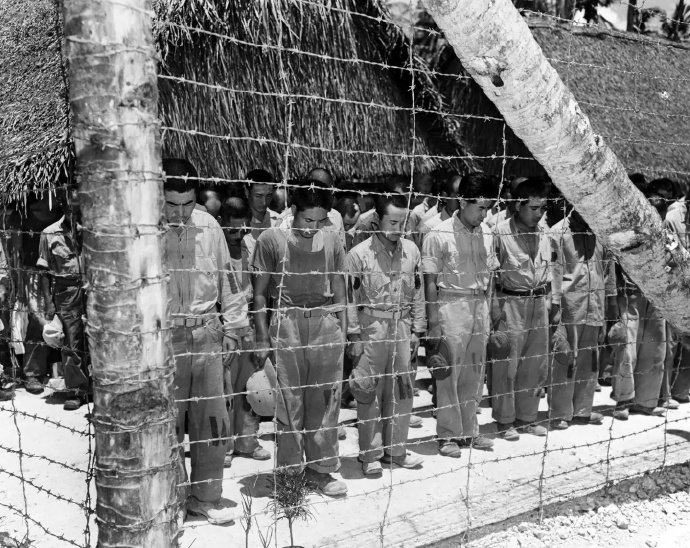

这是1900年,晚年的李鸿章,一张罕见的留影,照片中的他手拿扇子,坐在轮椅上,看起来老态龙钟,当年威风八面的气势,已经荡然无存。 一九零零年的北京,已不似从前。紫禁城外,那位曾威震朝野内外的"李中堂"如今只能倚靠轮椅,手持一把普通的纸扇,眼神中透着疲惫与无奈。这张罕见的照片定格了李鸿章晚年的状态——七十七岁的他,面容憔悴,白发苍苍,昔日的气宇轩昂已然不再。 时光仿佛在他身上流逝得格外迅速。仅仅四年前,这位老者还踏上了漫长的欧美访问之旅。一八九六年,七十三岁的李鸿章作为大清特使,开始了长达一百八十多天的环球之行。他抵达纽约港时,已需要美国海军士兵协助他乘坐轮椅。更令人唏嘘的是,为防不测,他竟随身携带了一口棺木,这位曾不可一世的重臣,已然开始与死亡对话。 纽约的街道为他挤满了围观的人群,美国人纷纷驻足,只为一睹这位东方大国重臣的风采。然而,他们看到的,已是一位形容枯槁的老者。在美国人高大的身影衬托下,李鸿章那曾经的威严反而更显得苍老与脆弱。 世事变迁如此之快,谁能想到,这位老者曾是道光二十七年(一八四七年)的进士,是曾国藩口中"天资与公牍最相近"的得意门生。回溯半个世纪前,年轻的李鸿章与郭嵩焘等同年进士共被称为"丁未四君子",前途无量。曾国藩对他青睐有加,认为他"将来建树非凡,或竟青出于蓝也未可知"。 他追随业师曾国藩,在太平天国战争中崭露头角,继而组建淮军,一步步走向权力的顶峰。从安徽合肥一个名叫章铜的年轻人,成长为手握重权的直隶总督兼北洋通商大臣,封爵一等肃毅伯,累加至文华殿大学士,这段辉煌的历程可谓中国近代史上的一段传奇。 在他权势鼎盛之时,不仅创办了北洋水师,成为洋务运动的主要领导人之一,还被西方视为"当世三杰"。美国总统格兰特甚至称他为"当时世界上四大伟人之首",这样的评价放在任何时代都足以令人骄傲。 他在上海的丁香花园设有"望云草堂"藏书处,收藏了近两万册珍贵图书,显示出一位政治家不同寻常的文化修养。每当公务之余,他便沉浸在书香之中,或许正是这份文化底蕴,成就了他独特的外交智慧与战略眼光。 轮椅上的李鸿章,眼神中透着说不尽的沉重。这位七十七岁的老者,正面临着人生中最后的重大抉择。光绪二十六年(1900年),八国联军攻占北京,紫禁城外一片狼藉,慈禧太后与光绪帝仓惶西逃,留下一个烽火连天的北京和满目疮痍的帝国。 此时的李鸿章,已从甲午战争的沉重打击中勉强恢复过来。那场发生在1894年的战争,彻底摧毁了他一手创办的北洋水师。昔日引以为傲的战舰在威海卫全军覆没,多年心血付诸东流。作为战败国的代表,他不得不亲赴日本马关,面对胜利者的羞辱。 在马关谈判期间,日本首相伊藤博文专门为他准备了一只花磁痰盂。众所周知,李鸿章嗜好抽烟,经常需要吐痰。这个小小的痰盂,成了两国实力对比的象征。在签署《马关条约》时,他习惯性地在签名右下方加上"肃"字,标示自己的爵位——"肃毅伯"。他大概未曾想到,这个签名习惯会被后人记住,成为中国近代屈辱历史的见证。 甲午战败六年后,又一场国难降临。八国联军的炮火摧毁了无数四合院,京城一片惨烈。李鸿章接到诏书,匆匆从两广总督任上北上,担起谈判的重担。此时的他,已是心力交瘁,但仍不得不与庆亲王奕劻一道,代表清政府签订《辛丑条约》。 在这最后的外交使命中,他依然保持着一贯的现实主义态度。清朝军队在八国联军面前不堪一击,连御林军手中的长矛都显得那么可笑和无力。面对强敌,他只能尽量减少损失,争取国家生存的空间。 在这些外交场合上,李鸿章的一些生活习惯显得格外醒目。他爱抽烟,却对鸦片深恶痛绝,甚至曾训斥在北洋水师学堂教书的翻译家严复不该吸食鸦片。1896年出访欧美时,清朝没有国歌,每逢仪式场合颇为尴尬,他便即兴创作了一首《李中堂乐》,取唐代王建的绝句:"金殿当头紫阁重,仙人掌上玉芙蓉。太平天子朝天日,五色云车驾六龙。"配以古曲,权作国歌使用。 晚年的李鸿章给自己取了"仪叟"、"省心"的号,似乎是对风雨一生的总结。从少年意气风发的"少荃"到老年沉稳内敛的"省心",字号的变化也反映出他心态的转变。 历史对李鸿章的评价始终充满争议。作为"中兴四大名臣"之一,蒋廷黻称他为"中国十九世纪最大政治家";而毛泽东则评价他"水浅而舟大也"。他既是洋务运动的推动者,也是不平等条约的签署者;既有战略眼光,也有决策失误。 1901年11月7日,在签订《辛丑条约》不久后,李鸿章病逝于北京,享年七十九岁。清廷赠他太傅,晋封一等肃毅侯,谥号"文忠"。