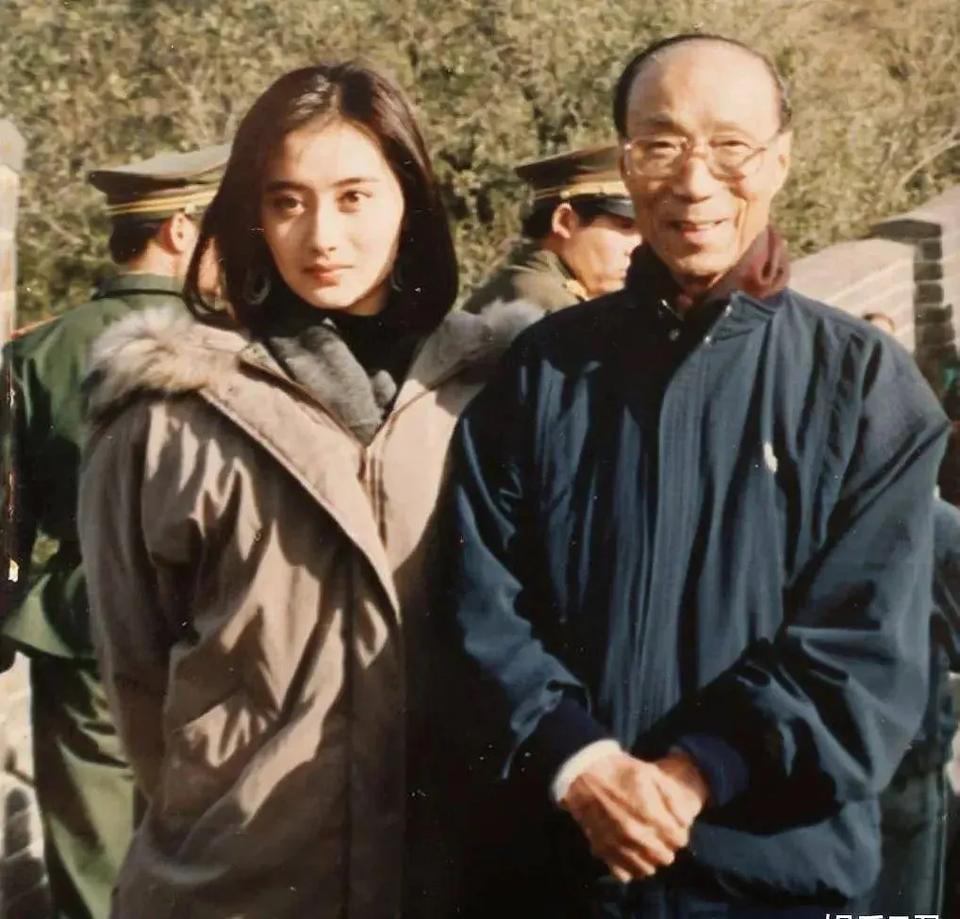

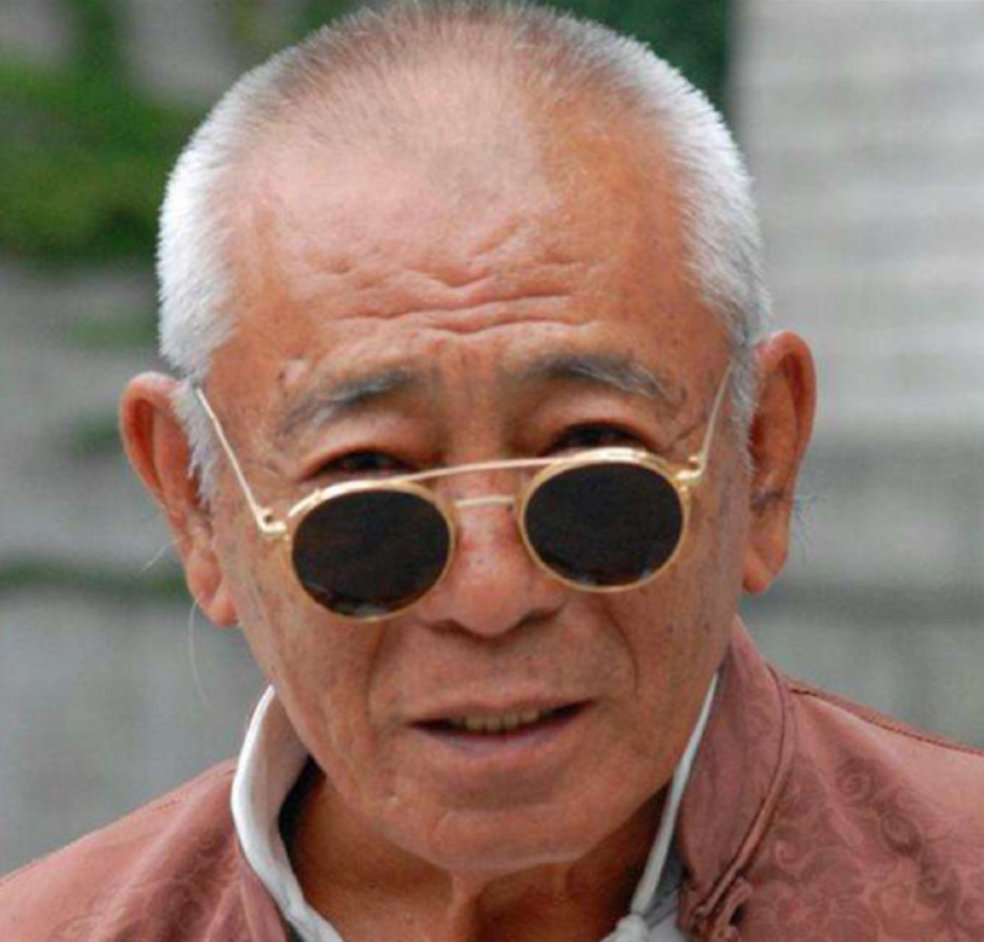

邵逸夫活了107岁,曾坦言“爱看美女”,事业与高寿兼得实属罕见 邵逸夫 1907 年出生于浙江宁波镇海,原名邵仁楞。 1926 年,刚中学毕业的他,就跟着三哥邵山客前往新加坡开拓南洋电影市场。当时,他们面临着诸多困难,像同行的排挤,资金的匮乏等。 但邵逸夫没有退缩,两兄弟带着无声放映设备和影片在南洋村庄巡回放映,一点点从露天放映走向了院线。1930 年,“邵氏兄弟公司” 挂牌成立。 邵逸夫极具前瞻性,很早就关注有声电影发展。1931 年,他赴美购置有声电影拍摄器材,途中轮船触礁沉没,在大海上漂流一夜后才获救。 可他没有被这次意外吓倒,最终还是成功买回了 “讲话机器”。1932 年,由他制片和导演的中国第一部有声电影《白金龙》上映,轰动一时,将中国电影带入 “有声时代”。 到抗战前期,邵氏兄弟公司在东南亚已有上百家电影院、九家游乐场,成为一方富豪。但二战爆发,香港、南洋沦陷,邵氏电影事业遭受重创。 二战后,邵逸夫和三哥在新加坡重拾旧业,公司继续壮大。而二哥在香港建立的 “邵氏父子公司”,却在 “电懋” 和 “长城” 两大电影公司的夹击下举步维艰。 1957 年,50 岁的邵逸夫来到香港,在九龙清水湾新建邵氏影城,将公司更名为 “邵氏兄弟(香港)有限公司”。 筹建影城时,他就四处招揽人才,启用青年导演李翰祥。1959 年,李翰祥导演、林黛主演的《江山美人》大获成功,不仅票房大卖,还在亚洲影展上包揽十二项大奖。 之后,邵氏又拍出众多经典爱情片。1963 年电懋掌门人意外离世后,邵氏逐渐成为香港电影业的龙头。 邵氏重视类型影片制作,采用工厂式大量生产模式,全盛时期员工达 1700 余人,每年能拍 40 多部电影。1971 年,邵氏(香港)上市,电影事业达到巅峰。 1967 年,邵逸夫与他人合资创办 “电视广播有限公司”(TVB)。1980 年,出任 TVB 董事局主席。 1987 年,邵氏兄弟制片厂停止生产电影,邵氏电影时代结束,而 TVB 在他带领下迅速壮大。 他重视人才培养,创办 “艺人训练班”,举办 “香港小姐选美大赛”,捧红了周润发、刘德华、梁朝伟等一众巨星,还打造出 “四大天王”。 TVB 制作了《上海滩》《射雕英雄传》等大量经典剧集,成为香港电视业的领军者。 邵逸夫在慈善方面的贡献也令人钦佩。1985 年起,他开始支持内地公益事业,尤其关注教育。他曾说:“国家振兴靠人才,人才培养靠教育。” 多年来,他平均每年向内地捐赠一亿多港元,赠款近 47.5 亿港币,建设项目 6013 个,“逸夫楼” 遍布大中小城市。 1990 年,中国将 2899 号小行星命名为 “邵逸夫星”,1991 年,美国旧金山市将 9 月 8 日定为 “邵逸夫日”。2002 年,他创立 “邵逸夫奖”,被誉为 “东方诺贝尔”。 可就是这样一位传奇人物,家庭生活却充满遗憾。他有两段婚姻,首任妻子黄美珍育有四个子女,但后期父子关系疏远。 第二段婚姻,他与方逸华相伴 40 年,90 岁时结婚。他去世时留下约 238 亿港元遗产,子女却放弃继承并断绝关系。 有人猜测,可能是父子间存在代沟,遗产分配不均,又或者邵逸夫晚年专注慈善,疏忽了家庭。 但无论如何,邵逸夫在影视和慈善领域的贡献不可磨灭,他的故事有辉煌,也有遗憾,令人感慨万千。