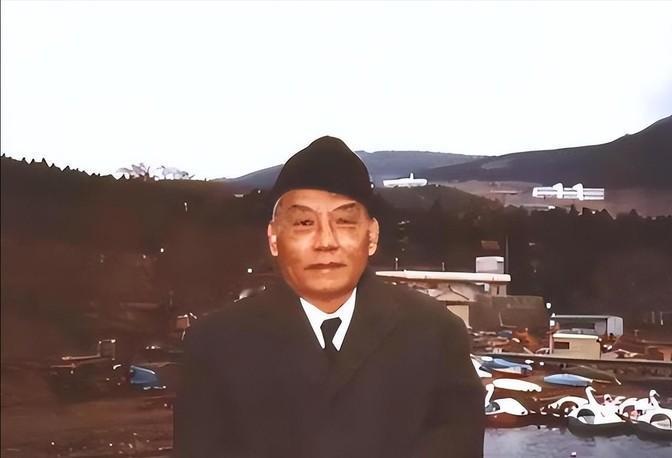

1980年,陈锡联主动卸任一切职务,提前开始了自己的退休生活。晚年的陈锡联,住在北京新街口的一处普通四合院里,他平日里深居简出,业余最大的爱好就是钓鱼。 陈锡联1915年出生在湖北红安一个穷苦农民家里,15岁就投身革命,参加了中国工农红军。从那时候起,他的人生就跟战争和革命绑在了一起。在红四方面军,他从普通士兵干到团政委,扛过枪、打过仗,经历了土地革命的艰难岁月。到了抗日战争,他跟着八路军一二九师上阵,参与了平型关、上党这些硬仗。解放战争中,他又成了第二野战军兵团政委,渡江战役、解放南京都有他的身影。新中国成立后,他在军队里继续出力,1955年被授予上将军衔,算是功勋卓著。可谁能想到,这样一位将军,到了1980年却主动说:我该退了。 1980年,陈锡联主动卸任一切职务,提前退休,这在当时真不是个小事。那年头,能爬到他那个位置的人,谁不想多干几年,多留点名声?可他偏偏不走寻常路。有人说他这是看透了官场,有人说他这是对革命初心的坚持。他自己倒没说太多花里胡哨的话,只是觉得任务完成了,退下来是应该的。这份淡然,不是谁都能有的。那个年代,权力意味着一切,可他却愿意放手,这种魄力和胸怀,搁现在也让人佩服。 退休后,陈锡联搬进了北京新街口的一处普通四合院。别想象什么豪华宅子,就是个普普通通的老院子,透着股朴实劲儿。他在这儿住下后,日子过得特别低调,平时不出门,也不爱凑热闹。院子里,他挂了幅毛主席画像,逢年过节就看看,嘴里念叨着对过去的回忆。这不是装样子,而是他心里对革命那段岁月的真感情。他不爱张扬,也不图享受,就这么静静地过日子,挺接地气的。 陈锡联晚年最大的爱好是钓鱼。他不讲究排场,提着鱼竿,带点简单家伙什儿,就去附近湖边待着。钓鱼这事儿对他来说,不光是消遣,更像是一种放松。有人说,他钓鱼时常会想起打仗那些年,战友的笑脸、战场的硝烟,都会浮现在眼前。他不爱跟人讲这些,但从他安安静静钓鱼的样子,能感觉到他对过去的那份深沉感情。钓鱼成了他晚年生活的调剂,也让他在平静中找到了自己的节奏。 陈锡联的晚年,不是没遇到过坎儿。1982年,他二儿子在飞行训练中牺牲,才32岁,这对一个父亲来说是多大的打击。可他没怨天尤人,也没找组织诉苦,自己默默处理完后事,还提醒部队要吸取教训,别让悲剧重演。这份冷静和担当,真不是一般人能做到的。还有1994年,徐向前元帅铜像落成,他身体不好还硬撑着要去,说是欠老战友一份情。这种对战友、对信仰的坚守,贯穿了他的一生。 1999年,陈锡联在301医院去世,85岁。他走得安静,就像他晚年生活一样,没太多声响。他这一辈子,从战场到四合院,从枪林弹雨到钓鱼悠闲,留下的不是显赫的名声,而是实实在在的品格。有人说他低调,有人说他固执,但不可否认,他用行动告诉大家:功成身退,未必是退缩;简朴生活,也可以很充实。他的故事,就像四合院那棵老树,默默立在那儿,却让人忍不住多看几眼。 陈锡联的选择和晚年生活,搁现在看,还是挺有嚼头的。在这个追名逐利的年代,他主动退下来,过得简单又踏实,挺值得琢磨。他不贪权、不恋位,却也没丢掉自己的信念,这对我们普通人来说,是不是也有点启发?生活到底是为了啥,名利值不值得拼尽全力,他用一辈子给了个答案。

晴天娃娃yesan

功成名就,早退早享福。

用户10xxx29

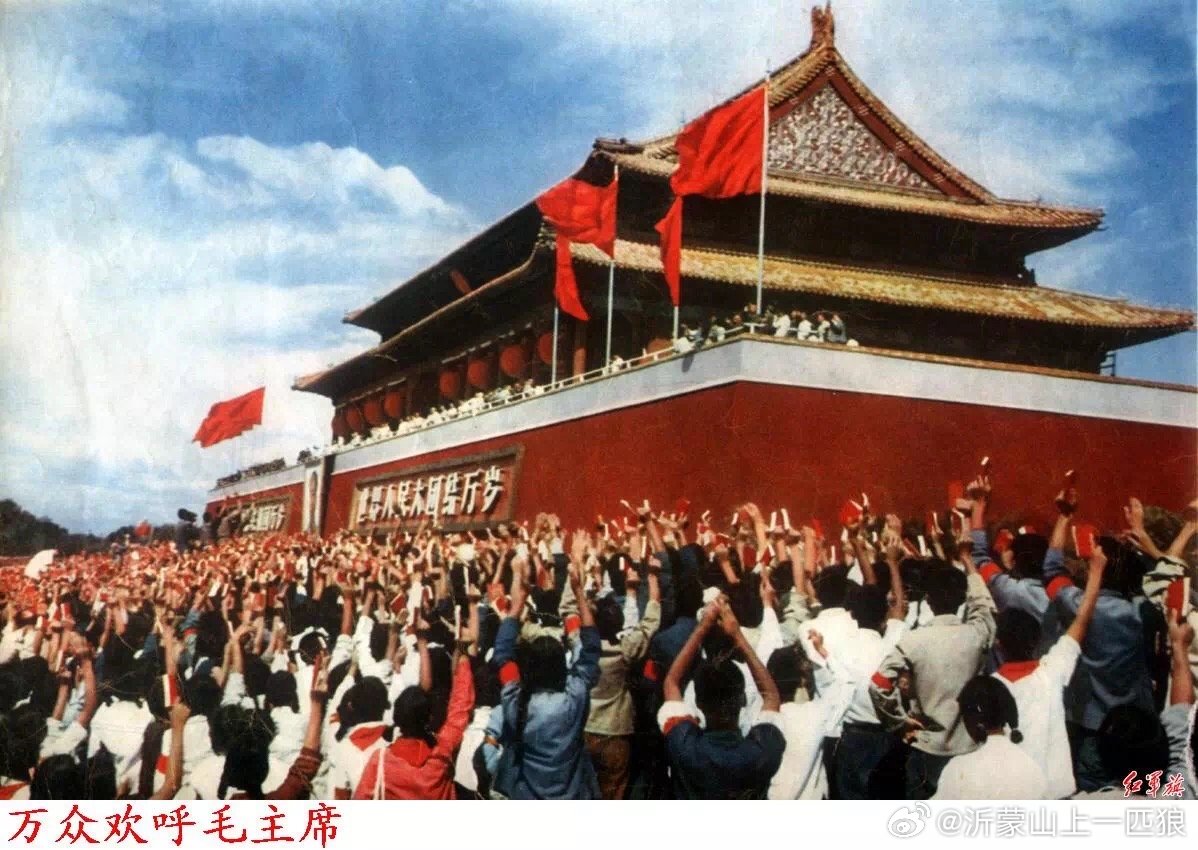

革命家