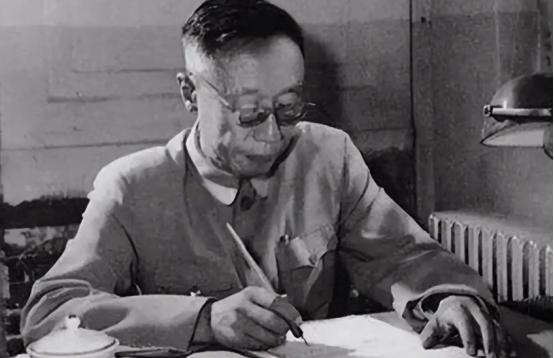

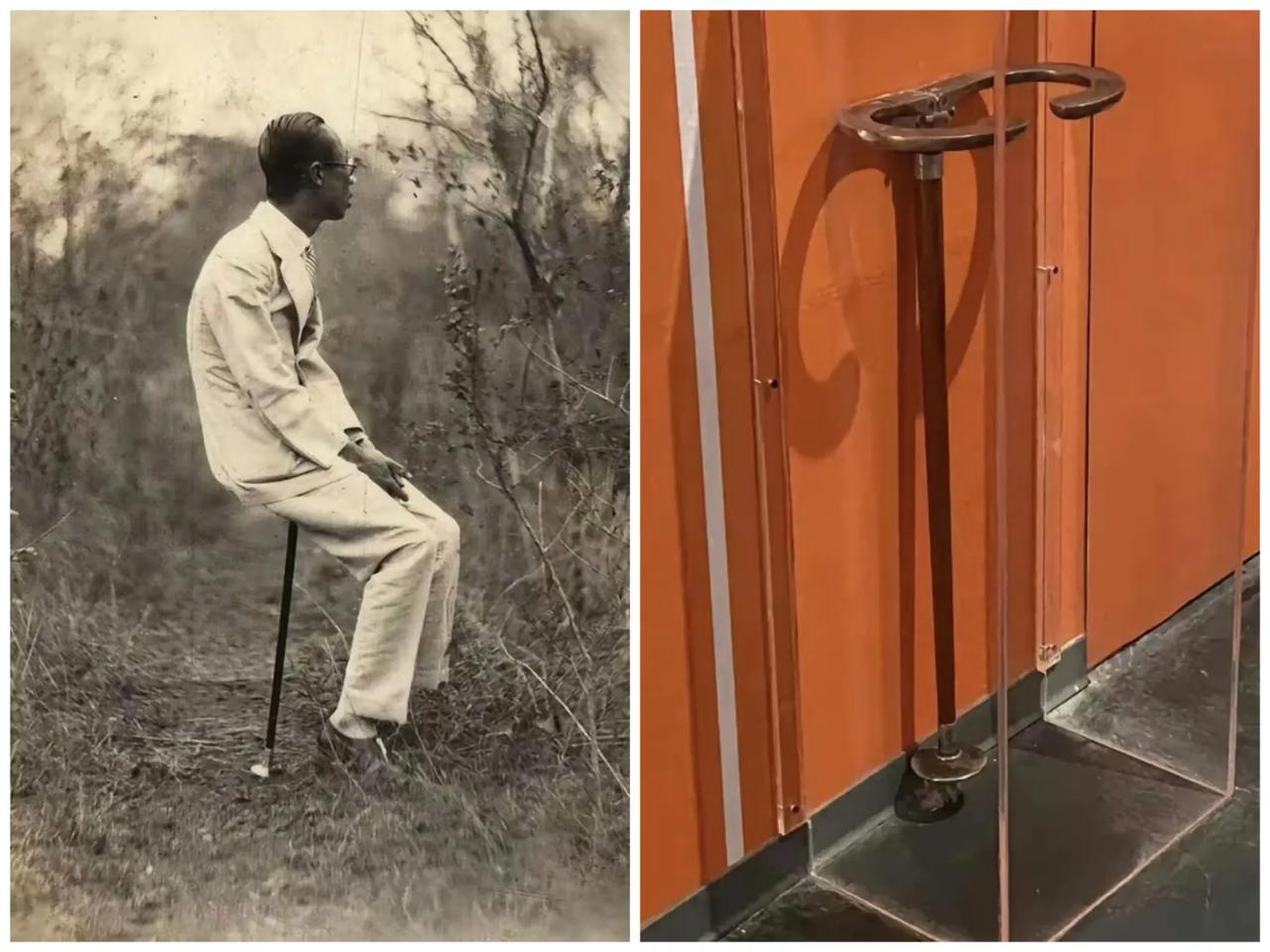

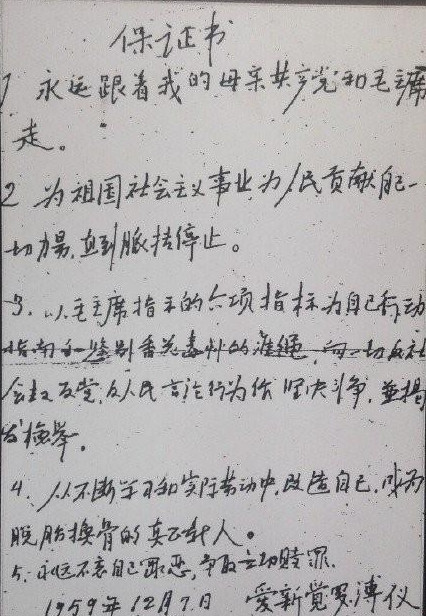

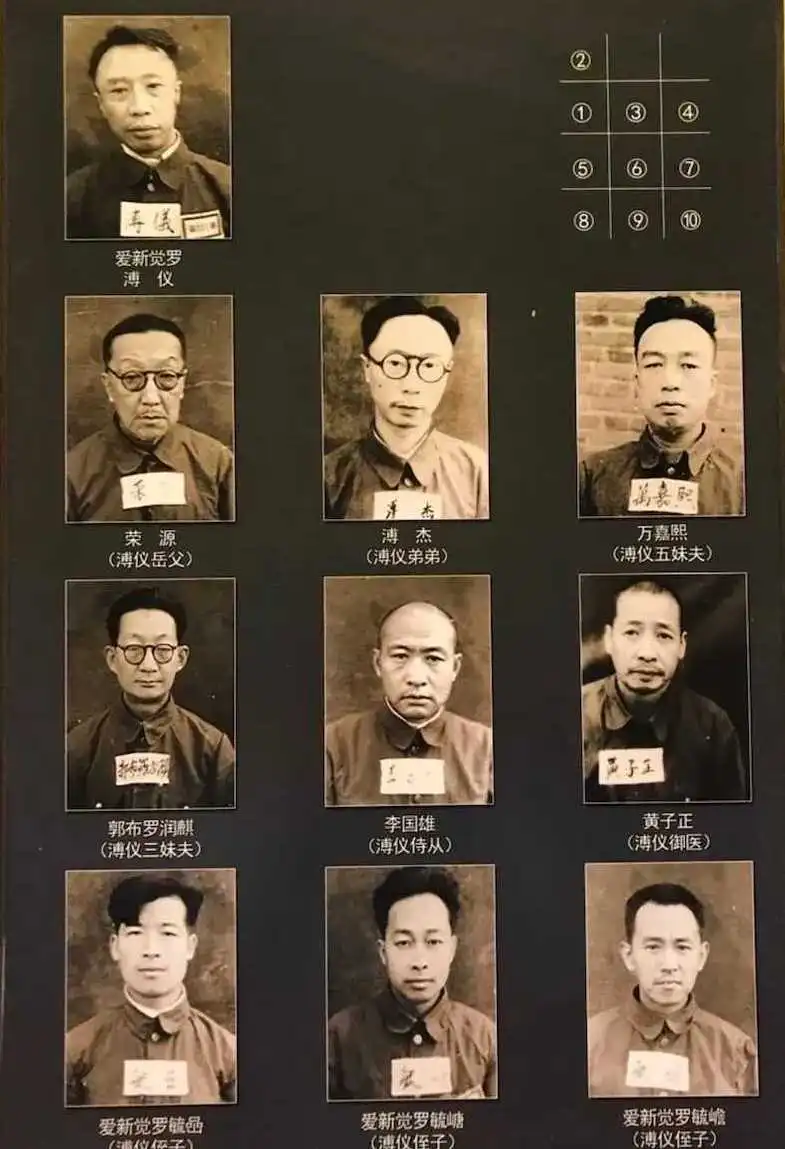

1963年,溥仪在北京街道闲逛,看到一烧饼摊,于是便买了一个。没想到刚吃了一口,便咬牙切齿的说,那群该死的太监,竟然骗了我40多年。 1946年8月,溥仪被苏联军队从长春押送回国。在此之前,他曾被日本扶植为伪满洲国皇帝,这段经历让他在战后不得不面对战犯的审判。 抵达抚顺后,溥仪被关押在战犯管理所,开始了长达十三年的改造生活。在这里,他不再享有任何特权,必须像普通战犯一样参加劳动和学习。 每天的生活都按部就班,从种菜、打扫到学习政策,溥仪开始逐渐适应这种全新的生活方式。战犯管理所的工作人员对他既不特殊优待,也不额外苛责,这让他第一次体会到了平等的对待。 到了1959年,经过严格的思想改造和悔过,溥仪获得了特赦。同年,他被任命为北京市政协委员,这标志着他正式融入了新中国的政治生活。 1960年,溥仪在北京植物园找到了一份园艺师的工作。这份工作虽然普通,却让他找到了新的人生价值。 每天照料花草,确保植物正常生长,这些简单的工作内容竟让这位曾经的皇帝感到充实。他开始认真钻研园艺知识,逐渐在这个领域展现出了专业素养。 重获自由后的溥仪,开始尝试着融入普通百姓的生活。他住在西交民巷的普通院落里,每天骑着自行车上下班。 街坊邻居们渐渐习惯了这位特殊的居民,他们发现这位前皇帝的生活其实很简朴。溥仪喜欢在周末到附近的小摊贩那里买些街边小吃,或是到书店翻翻书籍。 到了1963年,溥仪已经完全适应了普通公民的身份。他不再对过去的皇帝身份念念不忘,而是专注于现在的工作和生活。 1908年,年仅三岁的溥仪登基成为大清皇帝。在紫禁城这座庞大的宫殿群中,与他朝夕相处的就是一群太监和宫女。 由于年纪太小,溥仪与自己的父母亲人接触极少,反而与这些服侍他的太监建立了深厚的关系。太监们不仅要照顾他的日常起居,还要负责他的饮食安全。 在紫禁城内,皇帝的饮食有着严格的规定和制度。御膳房是专门负责皇帝饮食的重要机构,每一道菜都要经过多重检查才能端上龙案。 御膳总管太监对皇帝的饮食有着绝对的控制权。任何食材进入御膳房之前都要经过严格筛选,连最普通的大米都要一粒一粒地挑选。 皇帝每天的饮食菜单都要提前安排,御膳房会根据时令和皇帝的喜好来准备饭菜。这些饭菜必须新鲜热烫,送到皇帝面前时还要保持最佳温度。 太监们在饮食服务中扮演着重要角色。他们要确保食物的安全,还要照顾到皇帝的口味喜好。 溥仪虽然是皇帝,但对宫外的生活却知之甚少。他只能通过太监们了解外面的世界,包括一些普通的市井小吃。 当溥仪对烧饼产生兴趣时,太监们面临了一个难题。从城里买来的热烧饼,经过长途跋涉送到紫禁城时必然会变凉。 紫禁城的规矩十分森严,如果食物不合皇帝的口味,伺候的太监就会受到责罚。为了避免麻烦,太监们选择了一个简单的解决方案。 他们告诉溥仪烧饼本来就是凉的,这样就不用解释为什么送到他手中的烧饼总是凉的。这个谎言一说就是几十年。 在宫廷等级制度下,太监们的这种做法实际上是一种生存智慧。他们宁可用一个善意的谎言,也不愿冒着被责罚的风险说出真相。 紫禁城内的太监们都很清楚,服侍皇帝最重要的就是要让皇帝高兴。如果因为一个烧饼的温度问题惹恼了皇帝,后果将会很严重。 这种情况在紫禁城内并不罕见。太监们经常需要在真实与合意之间做出选择,他们往往会选择后者。 1963年的这次街边买烧饼经历,让溥仪第一次清晰地认识到自己在紫禁城时的处境。这个再普通不过的小吃,揭开了一段被掩盖了近半个世纪的真相。 这件事让溥仪开始重新审视那段被太监们环绕的宫廷生活。在他担任皇帝的十六年间,类似的谎言或许还有很多。 对于曾经服侍过他的太监们,溥仪的态度变得更加复杂。这些太监们既是欺骗者,又何尝不是那个封建制度的受害者。 太监们不得不用谎言来维持自己的地位和安全,这本身就反映了封建等级制度的残酷性。他们的每一个谎言背后,都是对权力的恐惧。 新中国成立后,溥仪经历了从天子到战犯,再到普通公民的身份转变。这个过程让他逐渐理解了平等和真实的价值。 在北京植物园工作的经历,让溥仪体会到了劳动的意义。他不再是那个高高在上的皇帝,而是一个普通的园艺工作者。 街边小摊的热烧饼,街坊邻里的闲谈,这些都是他在紫禁城里无法体验的真实生活。这种平凡的生活方式,反而给了他前所未有的自由。 溥仪开始理解,当年那些太监的谎言,正是封建制度对人性的扭曲。在等级分明的宫廷制度下,说真话往往意味着危险。