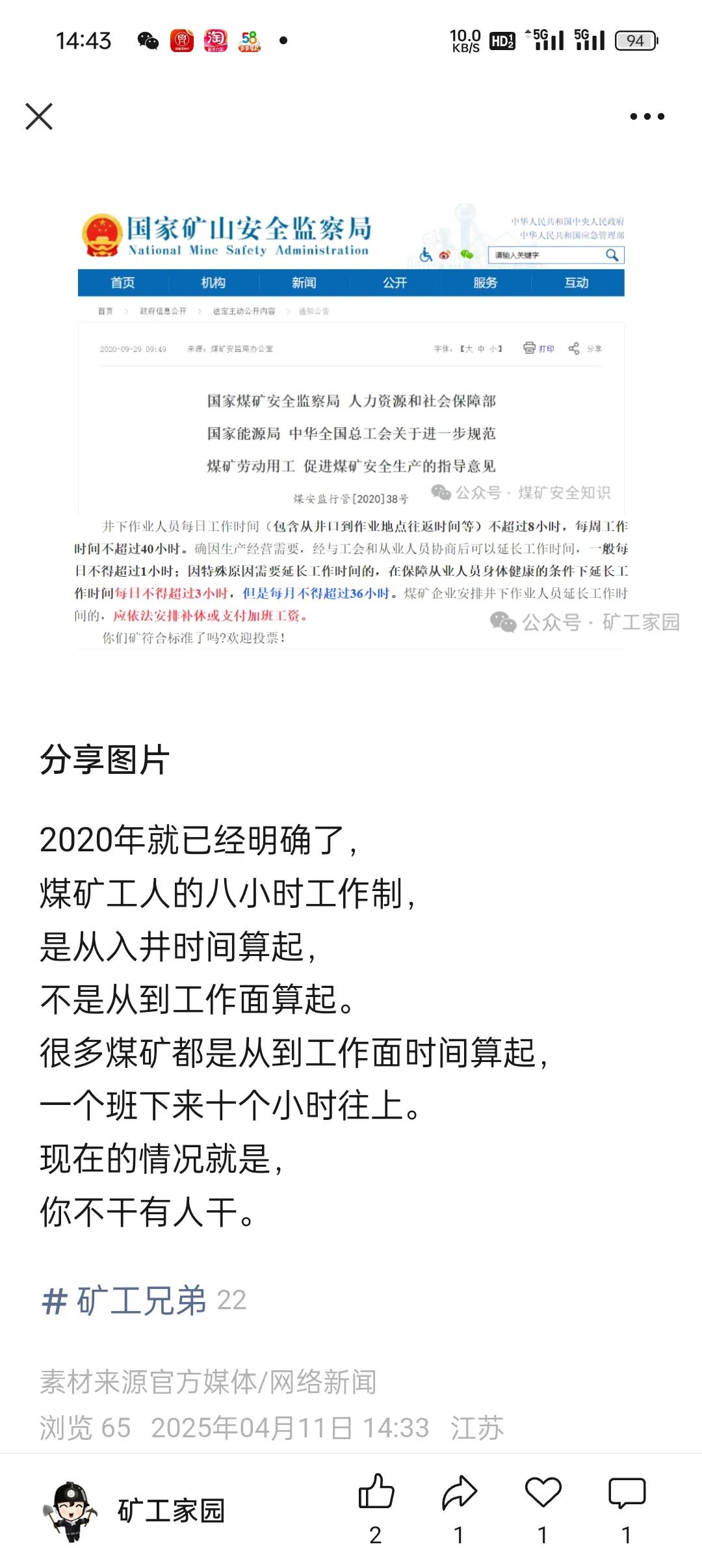

智能化时代煤矿八小时工作制缘何难以落地? 近期,我国煤矿行业在加速智能化转型之际,部分矿工反映实际工作时长远超法定八小时的情况引发了关注,这一矛盾背后反映出行业转型与劳动权益保护之间的深层次冲突。 综合多方面调查可知,工时计算标准不明确、企业成本压力以及监管执行不到位是造成这一现象的主要症结。 按照《劳动法》规定,煤矿工时应从入井时间开始计算,然而部分企业依旧把“到工作面时间”当作起点,致使单班时长超过10小时。 例如山西的一位矿工称,交接班、设备检查等环节被算入工时,实际工作时长难以缩减。 并且,智能化虽然减少了井下作业的人数,但劳动组织模式并未同步优化,企业为了削减人力成本,往往倾向于延长单班工时而非引入智能设备来替代人力,工人由于“不敢休假”而陷入“隐形加班”的境地,月均加班费仅占工资的20%。 从深层次的矛盾来看,井下作业的复杂性使得交接班、设备巡检等环节难以量化,企业容易通过模糊工时计算的方式来逃避责任;部分地方政府为了保障能源供应,对煤矿超工时的问题监管宽松;矿工普遍法律意识淡薄,担心维权会影响生计,投诉率很低。 针对这些问题,专家提出了多维度的解决途径。 其一,明确工时标准,增强执法的刚性,联合人社部、应急管理部出台细则,把“入井时间”作为唯一的工时起点,推广电子考勤系统以监控超工时的行为,山西省已经试点“出入井人数比对”技术,实现自动预警。 其二,推动劳动组织与智能化同步变革,将智能化投入与减人增效挂钩,要求企业在使用机器人替代岗位后同步减少班次,建立“技能转型 - 工时保障”机制,在转岗期间保留原待遇。 其三,构建多方共同治理的体系,工会把工时执行情况纳入煤矿安全评级指标,开通省级匿名举报平台,行业对严格执行工时的企业给予税收优惠或者智能化补贴。 其四,提高工人的法律意识,开展矿区普法宣传,联合法律援助机构为维权工人提供支持。 中国劳动关系学院教授李明指出,煤矿工时争议的本质是工业化向智能化转型过程中的阵痛,只有通过法律的刚性约束、智能化配套改革、工人赋权三管齐下,才能够实现“无人则安”与“体面劳动”的双重目标。随着政策的细化和技术的赋能,这一传统行业的劳动权益保障有望取得新的突破。 煤矿安全问题 煤矿安全咨询 煤业从业者 山西非煤矿业 煤矿新政策 煤矿难题 煤矿煤位计 煤矿生产活 煤矿土方剥离