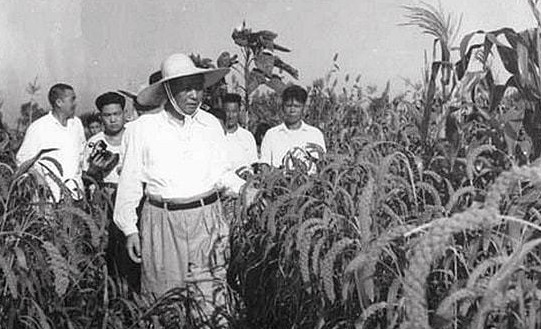

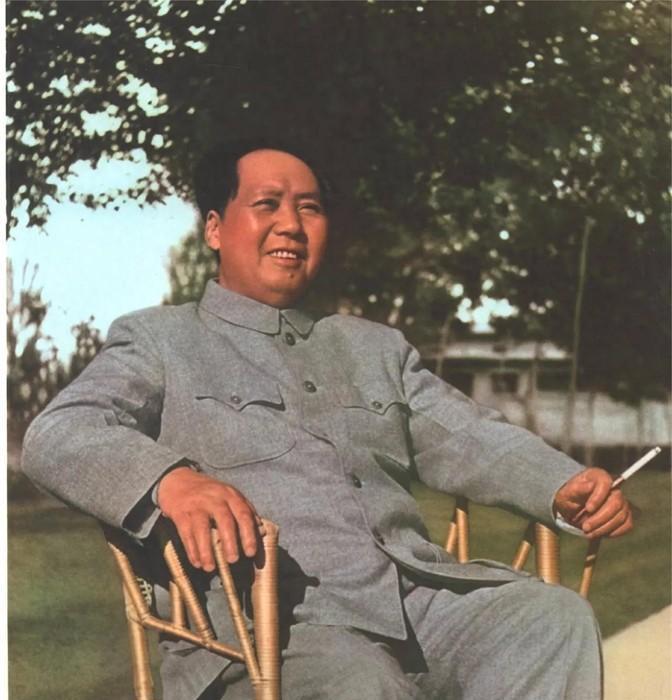

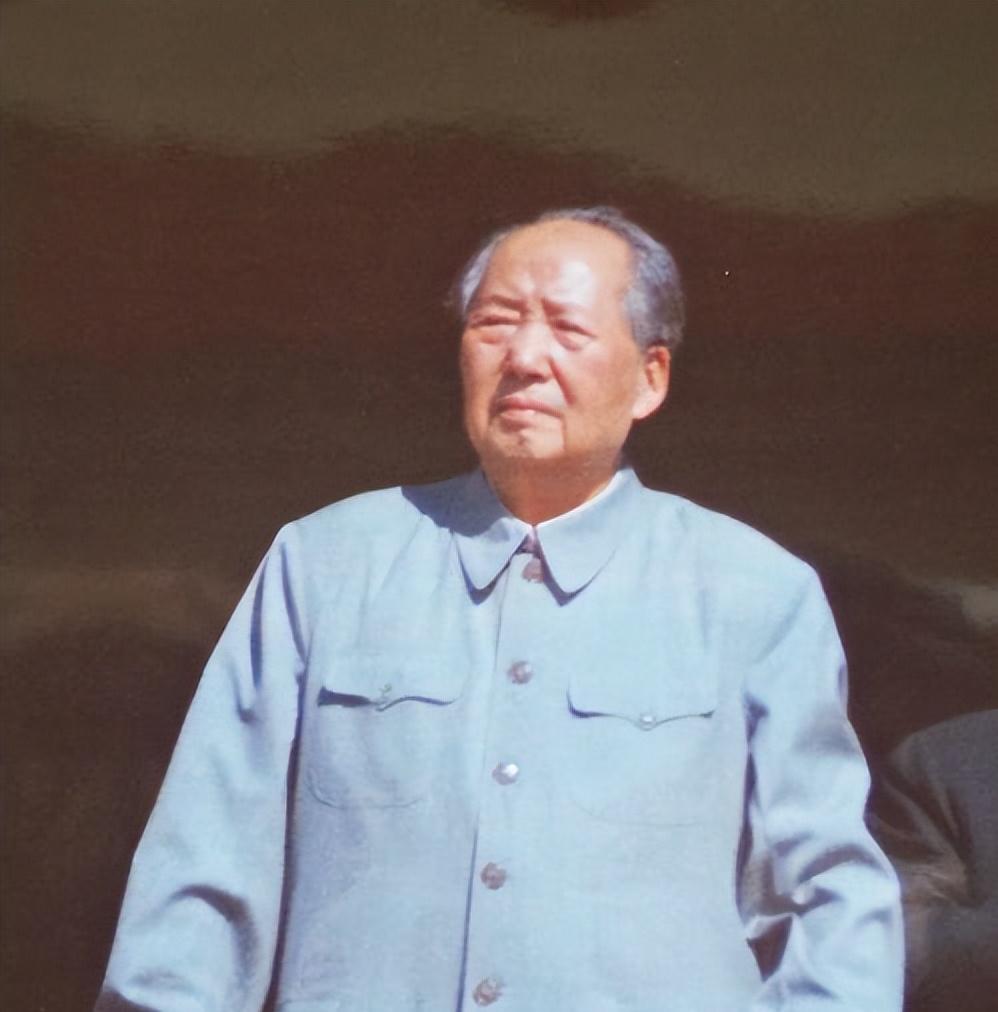

1959年,秘书告诉毛主席,有人偷东西,不料毛主席却说:别出声! 新中国成立后,毛主席经常需要外出视察全国各地。作为国家最高领导人,他选择了火车专列作为主要的交通工具。 这些专列被特别改装,配备了办公室、会议室、卧室等设施,成为名副其实的"流动中南海"。在毛主席一生中,他总共乘坐专列72次,几乎跑遍了全国各个角落。 选择专列作为交通工具,并非因为安全考虑。实际上,这完全是出于工作需要的选择。 专列最大的优势就在于它的灵活性。火车可以随时停靠在小站台,方便毛主席下车实地考察。 每到一个地方,当地干部都可以直接到专列上向毛主席汇报工作。这种方式既节省了时间,也提高了工作效率。 毛主席特别重视实地调研,他经常让火车停在某个小站,自己则下车步行到田间地头察看农作物生长情况。这种做法,在飞机等其他交通工具上是无法实现的。 专列还可以根据实际情况灵活调整行程。如果某个地方需要多待一会,可以随时调整时间,不会像飞机那样受到严格的航班时刻限制。 为了更好地了解基层情况,毛主席改变了自己的作息时间。他让专列白天行驶,晚上停车,这样就能在白天通过车窗观察沿途的农田景象。 专列虽然条件比普通列车好,但比起中南海的舒适环境还是差很多。然而毛主席并不在意这些,他更关心的是如何通过这种方式更好地了解民情。 每次专列经过城镇时,群众们都会认出毛主席。尽管工作人员担心安全问题,但毛主席总是坚持和群众挥手致意,他说:"不用担心,这是咱们的老百姓。" 1959年,我国农村刚刚完成"三改",即改变耕作制度、改变施肥方法和改良农作工具。毛主席决定深入基层,实地了解这些改革措施的效果。 这次视察的重点是河北、山东、河南三省。这三个省份是我国重要的粮食产区,其农业生产情况直接关系到全国的粮食供应。 专列首先抵达河北省徐水县。下车后,毛主席没有走进县政府大楼,而是直接去了田间地头。 他走在田埂上,仔细观察庄稼的长势。每到一处,都要详细询问当地干部:每亩地能产多少粮食,用了多少肥料,灌溉条件如何。 在徐水县的一个生产队,毛主席发现农民正在进行麦收。他蹲下身子,亲手掰开麦穗查看籽粒的饱满程度。 接着,专列开往河南省。在许昌,当地领导向毛主席汇报了农业生产情况。尽管当时连日下雨,道路泥泞不堪,毛主席依然坚持下车查看。 在一片麦田里,毛主席的裤脚和鞋子都沾满了泥巴。但他并不在意这些,而是专注地询问当地的种植技术和收成情况。 山东省是这次视察的最后一站。在历城县,毛主席特别关注了当地的水利建设。他认为解决三省的干旱问题,是提高粮食产量的关键。 这次视察中,毛主席发现这三个省份普遍存在水利设施不足的问题。很多地方一遇到干旱,庄稼就会受灾。 为了解决这个问题,毛主席当场召开座谈会,和当地干部商讨对策。他强调要把水利建设放在首位,要因地制宜发展灌溉设施。 视察过程中,毛主席还特别关注了农民的生活状况。他不但询问粮食产量,还详细了解农民的收入情况。 这次深入基层的视察,让毛主席对三省的农业生产情况有了更清晰的认识。他看到了成绩,也发现了问题。 回到北京后,毛主席立即召开会议,专门研究解决这些问题的办法。他要求各级干部要经常深入基层,及时发现和解决问题。 在一次乘坐专列视察途中,毛主席正在车窗前观察沿途的麦田。麦子已经成熟,金黄的麦浪随风翻滚。 秘书谢静宜突然看到田间有一位农妇正在偷摘麦穗。她立即向毛主席报告这一情况。 毛主席却立即低声说:"别出声!" 农妇之所以要偷摘麦穗,显然是因为家里缺粮。这个现象说明当时农民的生活还很困难。 从这件事开始,毛主席更加重视粮食生产问题。 在随后的视察中,毛主席特别关注农民的口粮问题。每到一个地方,他都详细询问当地的粮食产量和农民的生活状况。 他发现河北、山东、河南三省的情况最为严峻。这些地方常年干旱,粮食产量不稳定。 为了解决这个问题,毛主席要求各地加强水利建设。 在视察河南时,毛主席特别叮嘱当地干部要关心群众生活。他说,我们党干革命就是为了让老百姓能吃饱饭。 这种为人民着想的态度,在毛主席的工作中始终保持一致。他经常强调,要时刻站在群众的立场上思考问题。 在徐水县,当地干部汇报说群众对党的感情很深。毛主席回应说,我们几十年的奋斗,就是为了让老百姓过上好日子。 每次下乡视察,毛主席都要亲自到田间地头看看。他不但关心庄稼长势,更关心农民的实际困难。 在一次座谈会上,毛主席专门讨论了如何解决农民的温饱问题。他要求各级干部要真正为群众着想,帮助他们解决实际困难。 这种关心群众的态度,影响了整个党的工作作风。各地干部也开始更多地深入基层,了解群众生活。