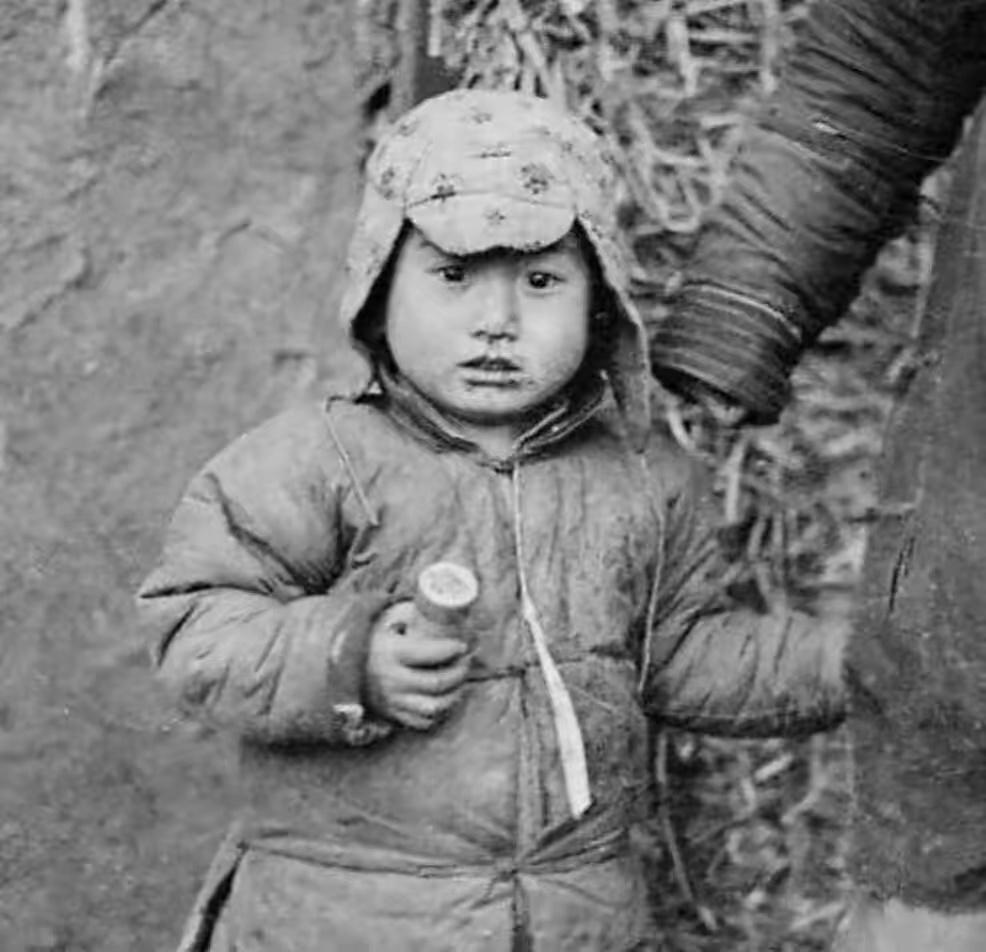

1976年,一位老农参观了战争博物馆,趁周围没有人的时候,他把手朝着文物伸了过去,刚要摸,一名员工拦住了他,狠狠训斥了他一顿,老农哭着说:这是我用命背回来的,为什么不给我摸啊! 谢宝金是江西赣州于都县岭背镇的一名普通农家子弟。 他7岁起便帮人放牛,12岁开始种田,18岁则从事肩担生意。 然而,1932年,他遇到了时任中华钨矿公司总经理毛泽民,被邀请加入红军。 谢宝金的身高接近1.9米,力气极大,常常能挑起上百斤的重物,他很快便被安排到中革军委的情报部工作。 他和其他战士们共同负责使用一台68公斤重的手摇发电机。 1934年,当红军准备开始长征时,谢宝金被交代了保护这台设备。 长征中,唯一的发报机和发电机成了军队的“生命线”。 长征途中,敌军不断追击,在穿越草地时,谢宝金创造性地用竹排将发电机放在上面拖行,而在攀爬雪山时,由于山路狭窄,无法多人协作,他便背起了这台重达68公斤的设备。 尽管长征的艰难令无数战友倒下,谢宝金仍然始终坚持自己的使命,直至将设备安全带到了延安。 1952年,谢宝金复员后回到家乡,在供销社从事收购工作。 尽管身体逐渐衰弱,牙齿也早已掉落,但他仍然坚守在岗位上。 无论是收购小物件,还是搬运重物,他都从不嫌累。 工作中的点点滴滴,谢宝金都不曾懈怠,哪怕是几分钱的买卖。 直到晚年,即便生活条件已大有改善,他仍然保持节俭的习惯。 一次,他陪同侄子前往北京看病,在中国人民革命军事博物馆参观时,看到那台曾经陪伴他征战四方的手摇发电机,他情不自禁地想要触摸这台发电机。 还有很对老兵对物品有这特殊情怀。 滕西远家中五兄弟,他排在第三。 父母早逝,年幼的他只能依赖两个兄长带回来的食物度日。 受到哥哥们的影响,滕西远也开始意识到,中国共产党领导的军队是穷苦人民的希望。 抗战全面爆发后,滕西远决心参战。 1937年,滕西远的家乡也成为了日军的“扫荡”区。 年轻的滕西远心如刀割。 他加入了县大队的锄奸队,经常以外出乞讨为掩护,搜集情报。由于身形矮小,且黑瘦不起眼,滕西远不容易被敌人发现。 1940年,滕西远参加了一个战斗动员大会。 1940年,一次日军的“扫荡”行动在滕西远的家乡爆发,滕西远所在的小队被困在猪舍上方。 滕西远和他的两位战友发现了一名孤单的日军,趁机从屋顶跳下,将这名日军迅速制服。 滕西远亲手将日军的脑袋割下,交给上级。 滕西远成为了当地的知名人物,而他的匕首,也从那时起成为战利品。 此后日军展开了对鲁中抗日根据地的疯狂“扫荡”。 八路军决定设伏反击。 滕西远参加了这场战斗。 战斗进行得异常激烈,滕西远冲锋在前,先后击毙了6名敌军。 滕西远在一场激烈的肉搏战中,凭借手中的匕首再次击杀一名日军。 然而,他自己也在战斗中受伤。 此次战斗,八路军与地方武装成功歼敌100余人,伤敌150余人,缴获大批武器弹药。 毛主席听闻胜利的消息后也表示了高度的赞赏。 由于熟悉地形,滕西远所在的队伍伤亡较小。 滕西远被授予了一等功,荣获了一把驳壳枪。 1945年,日本宣布无条件投降。 1946年,蒋介石政府决意通过武力重新控制中原地区,发动了对解放军的进攻。 由此,滕西远所在的部队被迫接受了改编,他来到华东野战军七纵队某炮兵连担任连长。 那时的滕西远,刚刚21岁,却已经是炮兵连里的老兵。 很快,他加入了中国共产党。 1947年,滕西远所在的部队第一次参加了解放战争。 当时,粟裕指挥的四个纵队对南麻地区的国民党整编第十一师展开围歼。 滕西远负责的炮兵连与敌军接触。 滕西远到前线的一个哨点检查时,得知山下村庄可能有敌军活动。 他利用望远镜进行侦察,发现村庄中敌人数量庞大,且周围设有防御工事。 滕西远没有选择正面硬碰硬的冲突,而是决定采用伏击战术 虽然手中装备仅有一把驳壳枪、一把匕首以及几颗手榴弹,滕西远却开始布置伏击阵地。 他和哨兵悄然下山并埋伏在村庄附近。 滕西远首先投掷了一颗手榴弹,并大声呼喊敌军缴械投降。 敌军的混乱带来了机会,最终,敌军被解放军全歼,战斗几乎没有造成任何解放军伤亡,还缴获了大量敌军武器。 此役,滕西远荣立了一等功,粟裕亲自为他佩戴了新的驳壳枪。 1970年代,中国开始推行严格的枪支管理,滕西远意识到自己需要合法持有手中的两把枪和一把匕首。 1982年,他办理了持枪证。 1996年,滕西远依然保有这些武器,并在2015年将其暂时捐赠给芜战役纪念馆展出。