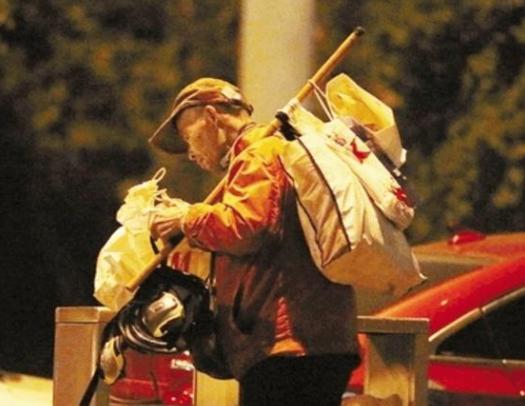

2015年,浙江一位拾荒老人不幸被汽车撞伤,送医院挽救也未能保住性命,当子女在收拾他遗物的时候,竟发现隐藏多年的秘密。 韦思浩是一位杭州的退休教师,尽管拥有稳定的退休金,这位老人却选择了拾荒。 2015年,他在一次交通事故中不幸身亡,原来多年来,他为贫困孩子们的教育捐出了超过50万元的积蓄。 他从小生活在贫困家庭。 周围的环境让读书成为一种奢望,韦思浩却凭借努力,在1953年考入浙江大学中文系。 大学毕业后,他回到家乡担任杭州朝阳中学的高中教师。 他的学识渊博,课堂生动有趣。 同时,他也得到了参与编写《汉语大词典》的机会。 80年代,他已是特级教师。 尽管如此,韦思浩依旧保持着孜孜不倦的学习态度,家中的书籍堆积如山。 他即使在退休后,依旧每周都会到杭州图书馆阅读。 退休后,他开始捡拾垃圾。 思浩希望能够帮助贫困家庭的孩子们接受教育。 多年来,他一直在为贫困学生提供资助,在他退休后,他的资助活动愈加频繁。 由于收入有限,他意识到仅凭退休金无法支持更多的孩子上学,于是他选择通过拾荒来获取额外的收入。 每一天,韦思浩都在杭州的街头巷尾收集矿泉水瓶、纸箱等可回收物品,将这些卖掉换取一些钱。 这些钱,他几乎全部用于资助贫困学生。 韦思浩的家中几乎没有家具,唯一值得一提的就是那满屋子的书籍。 他的衣服破旧,食物也仅仅是维持温饱。 每年,他都会匿名资助几十名贫困学生。 他还定期给受助的孩子们写信,询问他们的学习和生活情况,并送上鼓励。 2015年,韦思浩老人依旧照常外出,穿梭在城市的大街小巷。 当天傍晚,韦思浩老人正走在回家的路上,一辆出租车因为刹车失灵,撞上了他。 老人被紧急送往医院。 尽管抢救及时,但未能挺过。 韦老的三个女儿整理着父亲的遗物,在那堆积如山的文件中,她们发现了父亲多年来资助贫困学子的记录。 三姐妹决定将这些珍贵的物品捐赠给浙江大学。 与此同时,杭州市图书馆举办了韦思浩事迹展,并首次揭幕了一座以他为原型的铜像。 这座铜像描绘了他专注于读书的神情,竹竿依旧在手。 白方礼也像韦思浩一样为贫困学子着想。 1986年,年已73岁的韦思浩离开了天津,返回了自己位于河北省沧县的故乡。 白方礼已经有了属于自己的退休金,原本可以安享晚年,但他却在故乡看到村里的孩子们由于家庭贫困,无法接受教育。 村里的大人们普遍认为,种田艰难,没有多余的钱供孩子上学。 白方礼挤出自己所攒下的5000元,捐给了家乡的教育事业。 他并没有满足于此,决定重操旧业,重新回到天津。 73岁高龄的他,再度跨上了那辆老旧的三轮车。 他几乎所有的衣物都是从街头捡来的,鞋子也不成对,甚至连吃的东西也是极其节省的。 他的餐食几乎是冷馒头和一点咸菜,甚至有时他会捡起别人扔掉的食物。 他想挣取更多的钱,帮助那些贫困的孩子接受教育。 1994年,白方礼已经81岁。 在一次为贫困生捐款的活动中,校方代表向他表示感谢时,老人意识到,自己凭借三轮车所挣的钱太少。 他计划卖掉家中的房屋,并借款开办一家公司。 这个想法得到了儿孙的支持。 他得到了天津市政府的支持,市长亲自为他提供了土地,并帮助他在火车站开设了一家小店铺。 店铺起初只有8平方米。 但随着城市建设的推进,天津火车站的拆迁改造使得他的支教公司关闭。 面对拆迁的压力,白方礼没有任何怨言。 支教公司关闭后,白方礼将家中为数不多的钱,存放在一个铁皮饭盒里,日复一日地积攒。 每当钱够了,他便用皮筋将这些钱束好,亲自送往学校。 即便年事已高,白方礼也没有停下这项事业。 2005年,白方礼因摔伤手臂住院,但他心中依然惦记着学生。 最终,白方礼在92岁时离世,市民们自发地来到他的葬礼送别这位老人。 是那些曾受他帮助的孩子们,永远铭记这位慈爱的“爷爷”。 参考文献:[1]黄蓉萍.那个在杭图的“拾荒老者”走了 他的名字叫韦思浩[J].精神文明导刊,2017,0(2):42-42

用户10xxx34

致敬!