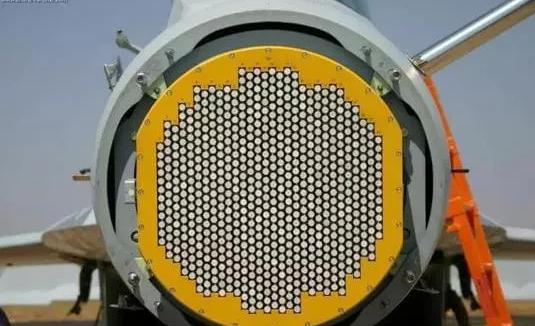

为啥俄罗斯的有源相控阵雷达始终难产?这么说吧,就算俄罗斯再有钱,那也搞不定有源相控阵雷达。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在冷战时期的辉煌岁月中,苏联军工被公认为世界顶级,不仅在核潜艇、重型坦克等领域保持领先,在雷达、动力系统、航天技术等方面也不乏重量级成果。 然而三十多年后的今天,当俄罗斯力图复现大国雄风,试图为战斗机装上先进的有源相控阵雷达时,却频频遭遇技术瓶颈,这背后不是简单的“钱不够”,而是结构性断代所导致的全方位失能。 要理解为何俄罗斯迟迟迈不过“有源相控阵雷达”这道坎,得先弄清楚这个系统的核心构造——TR模块(发射/接收模块),这种模块是微电子工业的结晶品,每一块都相当于一个微型雷达发射单元,而整块雷达面板则需成百上千个模块协调工作。 系统要求极高,不仅数量庞大,而且精度、稳定性和一致性缺一不可,问题恰恰出在这里。俄罗斯的半导体工业一直是短板,从苏联时期起,微电子领域就不算是其强项,解体后更是断崖式滑坡。 如今的俄罗斯,别说先进的制程技术,就连稳定量产高性能TR模块的能力都不具备,结果就是——雷达研发不是没动静,而是始终处于“模型能画、实验能搞、实用难上”的怪圈。 有人可能会说:难道俄罗斯就没钱了吗,当然不是,在某些领域,俄罗斯的军工依然保持投资,比如“锆石”高超音速导弹、“先锋”洲际系统等等,但即便砸钱如水,面对半导体产业这类需要长期、系统性积累的工业体系,资金投入也无法速成。 更何况,现代有源相控阵雷达所依赖的微电子元件大多受限于西方制裁,俄罗斯想买都买不到,这就导致一个吊诡的局面:曾经让北约如临大敌的“毛熊”,如今要在苏-57上部署一套性能稳定、可量产的有源相控阵雷达,竟然成了遥不可及的愿景。 哪怕试装型号早已出现,实际性能却被多方质疑,量产更是一拖再拖,而这还仅仅是“雷达之困”的一个切面。与之相似的还有动力系统领域,苏联在上世纪末打造出UGT25000燃气轮机(军用代号DA80),当时号称足以媲美西方的LM2500系列。 只可惜刚刚亮相不久,苏联解体,项目中止。该型发动机的技术随后辗转落入乌克兰手中,并得到了中国的大力改进与再开发,最终演化出如今堪称全球顶级的QC280型燃气轮机。 讽刺的是,原本的“主人”俄罗斯,如今却连模仿都无能为力,曾试图自研的M90FR动力系统出自上世纪1155反潜舰的残余设计,在经历若干次优化后仍无法达到国际先进水平。 更糟糕的是,随着乌俄彻底决裂,俄罗斯甚至连从乌克兰进口的中间零件都被卡脖子,最终,只能从中国进口成品用于天然气项目使用。 这样一个从技术输出者退化为技术引进者的过程,并非孤例,当我们回顾上世纪苏联的军工体系,会发现很多原本雄心勃勃的项目,如今在俄罗斯都陷入停滞、断层、乃至“技术遗忘”的境地。 更要命的是,当年能整明白这套系统的顶级专家,现在不少已经远赴他国,尤其是中国。早年中国在发展航电、动力系统、雷达等方面,大量吸纳了前苏联的工程师和技术顾问。 这些人如今或在成都住着带补贴的大公寓,或在上海享受着国家级科研平台与丰厚薪酬,继续发光发热,而俄罗斯自己本土,却面临“青黄不接、老将凋零”的人才荒。 其实,这背后不仅仅是技术问题,更是体制性衰败的必然体现,苏联时代的军工是计划经济产物,依靠中央强制协调与资源倾斜维系,解体之后,俄罗斯虽继承了部分军工遗产,却没能在市场机制与现代管理体系上完成转型。 很多科研机构资金紧张、人才流失严重,真正能“干活”的工程团队越来越少,而先进雷达恰恰是“系统集成”最密集的领域之一,它不仅要求材料科学、天线设计、数字信号处理等多学科联动,还对生产线工艺、元器件质量、测试设备提出极高要求。 没有强大的工业底座,想要短期内从零起步,几乎是不可能完成的任务,对比之下,中国过去二十年里几乎在“补课”的同时不断突破,从依赖引进转向自主研发。 而俄罗斯呢,苏-57作为第五代战斗机的标志工程,原本肩负着复兴“俄式航空”的希望,但由于雷达、发动机、航电三大短板,始终难以达到预期标准,加上西方制裁限制其出口市场和供应链配套,成了“自研不灵、外援无望”的尴尬处境。 或许对俄罗斯而言,真正该反思的不是一个具体的武器系统难产,而是整体军工生态的萎缩与错失,当年苏联举国之力培养的科研体系,曾让世界敬畏;而今俄罗斯虽依然在个别领域保持亮点,但整体已无法支撑一场现代高强度的技术竞赛。